2.1 北京生物医药产业跨越式发展现状 为落实“科技北京”行动计划,对接国家科技重大专项,培育和发展战略新兴产业,实现北京市“十二五”期间生物医药产业发展规划提出的“将北京打造成具有国际影响力的生物和医药研发创新中心、全国高端制造基地、全国流通中心”的目标,北京市于2010-04-23正式启动实施北京生物医药产业跨越发展工程(G20工程),旨在通过“政府引导、市场选择、焦聚企业、规模发展”,推动北京生物医药产业从“小弱散”向“高聚强”的战略转变和跨越发展

[12]。G20工程实施3年多以来,产业的创新能力、人才储备、国际竞争力、融资能力、生物医药链服务等各方面均取得显著提高

[13]。2012年,北京生物医药产业的总收入为1 023亿元,成为北京新的千亿级产业,同比增长18.9%;利润总额达到110.3亿元,同比增长12.2%。2013年1至10月实现收入约940亿元,同比增长约14%,预计全年实现1 150亿元。同年,北京获得“十二五国家重大新药创制专项”7亿元经费支持,市科技计划项目投入1.6亿元带动总投资21.4亿元,获得了28个临床批件,19个生产批件,推动30项成果在京落地

[14]。

可以说,近年来北京生物医药产业发展迅速,并取得了良好的成果。第一,北京生物医药产业规模持续扩大,产业增长率连续几年都接近20%[15];第二,产业结构逐渐合理化,其中化学制剂、中成药、生物制药和医疗器械等一些高端领域超过了90%的产业规模;第三,创新能力不断提升,一批重大创新品种取得关键进展不断出现亿元品种。例如,2012年北京同仁堂和军事科学院联合开发治疗抑郁症的中药新药“巴戟天寡糖胶囊“获得了药监局颁发的新药证书和生产批件;同年北京生物医药产业新增康辰医药“苏灵”(注射用尖吻蝮蛇血凝酶)、泰德制药“凯纷”(氟比洛芬酯注射液)等5个5亿元以上大品种[16]。由此可见,北京的生物医药产业在产业规模、科技创新、人才储备等方面取得了良好的成就,也基本具备了实现跨越发展的基础和条件。但是,北京生物医药产业在实施跨越式发展过程中也存在着诸多问题,亟待解决。

2.2 北京生物医药产业跨越式发展存在的问题

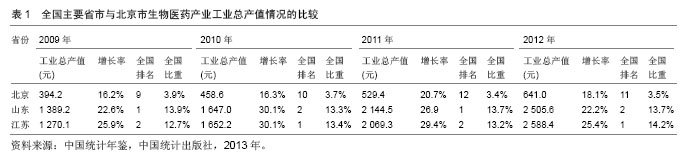

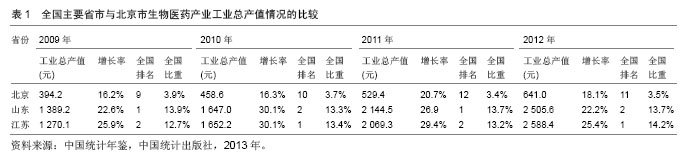

2.2.1 产业基础较为薄弱 近年来,北京生物医药产业在G20工程的实施和推动下,虽然工业总产值逐年提升,呈现出欣欣向荣的良好局面,但其工业总产值、工业总产值增长率及工业总产值全国占比率却始终无法赶超其他省市,一直徘徊在全国第10位左右(表1)。

由表1可见,北京生物医药产业无论是工业总产值、工业总产值增长率还是工业总产值全国占比率都与全国领先省市存在很大的差距,产业基础还比较薄弱。

造成北京市生物医药产业基础薄弱的主要原因有两点:一是北京生物医药企业普遍存在“小弱散”的现象。截至2012年底,北京拥有260余家生物医药企业,未有1家进入世界100强;12家进入中国医药企业100强,其中2家进入前10名[17]。北京生物医药企业一半以上是由中小企业构成[18],这些企业的科技含量普遍不高,这就导致北京生物医药产品表现出普药产品、仿制药品多,创新药品、独家品种少的现象。二是北京多数生物医药企业的品牌意识还不够强,对于自主知识产权保护不够,导致品牌(特别是知名品牌)少,市场影响力小,更有甚者连自己的品牌产品都没有,只是简单的代理加工生产,由于监管和协调不到位,散乱的重复建设和生产不仅浪费了很多特色品种资源,还导致恶性竞争、利润流失。

2.2.2 企业创新主体地位还未显现 目前在北京市具有全国影响力的本土研发制造型领先企业还不多,5亿元以上的大品种比较缺乏,现有大品种药品多是外资企业跨国公司的产品。截止2012年底,北京拥有20亿以上大品种1个,10亿以上大品种6个,5亿以上大品种19个。其中,10亿以上大品种有4个是外资企业的跨国产品。例如,北京G20工程实施期间,培养出的北京第1个20亿元大品种“拜糖平”,就是德国拜耳医药保健有限公司生产的产品。另一方面,从北京发明专利申请人的构成来看,发明专利申请量排名前30位的机构中,企业仅占5家,而从全球专利权人分布来看,排名前5位的机构是辉瑞、赛诺菲、默克、罗氏、葛兰素史克,均为跨国制药巨头。可见,北京生物医药企业的创新主体地位还尚未树立[19]。

之所以出现这一问题,除了历史原因之外,一方面,还由于北京重点医药企业如G20企业缺乏高技术含量的新品种,虽然通过多年的发展和摸索,开发出了自己的核心产品并且销售增长势头良好,但谈到新品种的开发特别是技术含量较高的抗体类药物时,普遍认为门槛太高,从而“不敢碰”。另一方面,每年新药创制重大专项资金有相当一部分落到了北京的科研院所等事业单位,虽然这类研发单位往往不具备产业化能力,但由于具备人才、实验室、科技资源等优势,研发能力较强,因此就形成了专利申请主体以高校院所为主、企业创新地位较弱的格局。此外,大量专利成果外流,未能给予企业技术创新较好的支持也是原因之一。以北京天广实生物技术有限公司为例,2012年研发的两个抗体项目分别转让给了浙江海正药业和山东齐鲁制药,以获得公司发展后续项目所必需的资金[20]。截至 2012 年 10 月,北京生物医药领域专利转让量为 341 件,占全国专利转让总量的16%,居于首位,显著多于上海(145 件)、广东(85 件)等其他重点省市[21]。2012年北京生物医药产业研发服务业实现收入267.6亿元,占产业总规模比重达26.2%[22],活跃的专利转让虽是北京医药服务业高速发展的重要体现,然而也从侧面体现出北京生物医药领域技术成果落地不足的严峻问题,使得企业创新失去一定的动力。

2.2.3 缺乏足够的资金投入,融资渠道不畅 产业技术创新能力对产业竞争力具有决定性作用。产业技术创新能力在很大程度上取决于科研经费投入,R&D经费投入是国际上广泛关注的指标,也是世界各国(地区) 的经济社会发展的重要目标之一[23]。研发投入不足,是北京生物医药企业技术创新能力不足的重要原因。现阶段,北京生物医药企业的研发投入平均不到销售收入的1%(发达国家是10%,其他国家通常为3%-4%)[24],大部分企业没有成为生物医药研发的主体。目前,生物医药产业的投资体系尚不完善,只有政府扶植资金、自筹资金、银行贷款、风险投资等几种形式。在外商投资企业R&D机构数、人员和经费水平方面,北京的综合评价指数低于上海、广东、江苏和山东,仅为上海的1/3[25]。

北京市生物医药产业对风险投资吸引力不强的主要原因有:一是由于北京的生物医药企业所需投资数额较大,同时风险不可预测,受益预期不明朗,无法满足风险投资快速回报的要求;二是北京市缺乏生物医药专业风险投资机构;三是由于北京市的生物医药研发以仿制为主,缺少原创性,而这违背了许多风险投资商创新的意愿,误认为这些项目的投资可行性不大。其实综合投入流通领域的速度、投资风险的大小及资金回收的难度,不少仿制药拥有着良好的产业前景和销售市场。因此,常会出现一种尴尬局面:一方面,生物医药研发企业缺乏足够资金进行新药研发;另一方面,风险投资机构认为当前市场上缺少优质、有前景的生物医药产业项目而不愿投资。

2.3 北京生物医药产业跨越式发展的对策

2.3.1 不断优化调整产业结构 近年来,国内生物医药产业趋同问题逐渐显现,北京生物医药产业要想在这种环境中保持领先地位,实现跨越式发展,就应该做到“扬长避短”。

首先,要定位于较高层次,实现非均衡发展。北京作为国际化大都市,具有整体功能上的明显优势,在生物医药产业中,特别体现在研发优势和技术力量方面。北京生物医药产业可借助这些优势,占领产业链的高端,从而优化产业结构。也就是说,要优先发展现代生物制药以及现代中药,原因就其具有较高的技术含量,并且很可能会实现技术突破,从而形成以技术为先导的北京现代生物医药产业体系,推进产业升级。

其次,北京的经济发展速度远远领先于其他地区,具备一定的经济优势,因此其生物医药产业的跨越式发展应将这种优势条件充分利用起来,大力开发那些技术含量和附加值都较高的医药产品,从而在国内的制药领域占领生产、科研的制高点。通过实施人源化单克隆抗体、治疗性疫苗、现代中药等重大产业化项目,提升生物制药和现代中药占全行业的比重,彻底改变当前北京医药产业“大而全”低水平均衡的状态。按照“有所为,有所不为”指导方针,遵循价值链原理,积极推进产业链的资源重组,以形成有利于体现生产一体化、经营集约化、市场国际化、效益规模化的产业发展格局,促进北京生物医药产业综合竞争力的持续提升。同时优化产业布局,重点推进国家北京中关村生命科学园、北京经济技术开发区、大兴生物医药产业基地3个产业集群的建设。通过政策引导,使北京生物医药的创新和生产制造进一步向这3个区域积聚。

2.3.2 进一步优化所有制结构 为医药资源在不同经济成分中自由流动提供体制支撑,作为全国改革开放前沿的北京,完全有条件在医药产业所有制结构改革上观念更超前一些,步伐更快一些,力度更大一些。与兄弟省市比较,北京最大的不足体现在体制和机制上。目前占北京生物医药产业总量60%以上的北京生物医药集团总公司中,民营企业份额极小,约有2/3为国有企业,1/3为外资企业,尽管外资企业数量少,但其销售收入甚至超过了国有企业,并且逐年递增,而2012年集团总公司中国有企业的销售收入则下降了6%。2012年北京医药工业的利润指标,国有经济、股份制经济和“三资”经济分别为3.8%,12.4%和5.6%[26]。国有经济的盈利能力在下降,同时“三资”企业的份额也在下降。当前,所有制结构改革的着力点应该是打破部门、行业和地区封锁,彻底破除一切歧视性和限制性政策,畅通国有资产退出和民间资本进入的渠道,鼓励民资加快进人医药行业,逐步使民营企业成为北京医药产业的骨干力量。此外,对于国有企业来说,还要及时转变思想观念,努力促进经营管理能力的提升。

2.3.3 加强技术创新 北京生物医药产业想要在当前激烈的市场竞争中抢占优势地位,领先国内其他地区,并真正进行跨越式发展,就应当及早在这一产业的价值链当中进行准确定位,从而将自身的相对优势充分的发挥出来。当前,随着科技的不断进步,生物医药产业的研发成本越来越高,研发周期也越来越久,为此,许多大型生物医药跨国集团为了降低研发成本,纷纷将自身的R&D中心向发展中国家和地区转移,而且随着时间的推移,这一趋势已经越来越明显。有鉴于此,北京应当积极吸收大型生物医药跨国集团的R&D中心落户于当地,不断加强技术创新,以此带动并提升北京生物医药产业的技术能力,切实研究开发出具备自主知识产权的生物新药。只有这样才可以真正形成良性循环。

实际上,北京生物医药的产业基础相对国内其他地区来说非常扎实,科研力量也较为雄厚[27],而且拥有的技术工人相对优秀,现阶段的北京正朝着信息化、市场化、法制化、国际化的方向发展,从而形成了较好的产业发展环境,这样一来,就可以在一定程度上吸引更多的跨国制药企业。与此同时,北京未来的目标是发展成为世界化大都市,将会成为跨国制药公司R&D中心的集聚地。

2.3.4 建设以企业为主体的研发体系 现阶段,北京从事药品研究的单位如研究所(公司)、学校、医疗机构和合同研究组织(CRO)等已不下400家[28],但各单位进行药品研究的水准、规范化程度参差不齐,各自为阵,缺乏沟通与交流,常有重复研究的现象发生。

要实现企业成为科研、开发和引进技术的主体,除了企业应努力培育自有的科技开发力量外,还必须在各级政府的帮助和扶持下,打破条块和体制上的界限,以企业为主体通过资本运营,组织起一个可以充分综合利

用社会资源的网络,实现产、学、研协作、联合,指导研究机构逐步形成自己的优势意见领域,改变散点式研究的模式,提高研发的集中度与效率。在注重原创创新的同时,鼓励对现有药物进行二次开发,鼓励仿制,真正将其视为技术创新。

2.3.5 实施品牌扩展战略 在生物医药产业的竞争中,生物医药产品作为重要载体,其竞争能力发挥着十分关键的作用。可以说,包含企业竞争在内的任何形式的产业竞争均要借助产品的竞争来完成。由此可见,产品竞争力有是产业竞争力和企业竞争力的基础,产业竞争力和企业竞争力是产品竞争力的综合体现。所以,北京生物医药产业要实施产品聚焦战略,进行品牌扩展,以扭转北京医药产业的市场占有率不高(仅为11.8%)的局面,增加产品的附加值,以促进产业竞争力的真正提升。具体来说,以“大品种”为核心,调整产品结构,延伸产品线;以“大企业”为龙头,形成医药产业的可持续发展体系;以“大市场”为依托,促进产业的技术升级。