中国组织工程研究 ›› 2024, Vol. 28 ›› Issue (24): 3807-3813.doi: 10.12307/2024.622

• 骨与关节生物力学 bone and joint biomechanics • 上一篇 下一篇

定制式解剖接骨板系统固定Vancouver BⅠ型股骨假体周围骨折的生物力学分析

王佳琦1,2,罗晓中1,2,童 祎1,鲁晓波2,石维祥1,周 欣1,吴 刚1,丁 勇1,张才东1

- 1自贡市第四人民医院骨科中心关节与创伤外科,四川省自贡市 643000;2西南医科大学附属医院骨与关节外科,四川省泸州市 646000

Biomechanical analysis on Vancouver BI periprosthetic femoral fractures fixed by a customized anatomical plate system

Wang Jiaqi1, 2, Luo Xiaozhong1, 2, Tong Yi1, Lu Xiaobo2, Shi Weixiang1, Zhou Xin1, Wu Gang1, Ding Yong1, Zhang Caidong1

- 1Orthopedic Center, Joint and Trauma Surgery, Zigong Fourth People’s Hospital, Zigong 643000, Sichuan Province, China; 2Department of Bone and Joint Surgery, Affiliated Hospital of Southwest Medical University, Luzhou 646000, Sichuan Province, China

摘要:

文题释义:

Vancouver分型:是根据假体周围骨折发生的部位、假体与骨折的稳定关系、股骨质量三方面问题提出的一种分型方式,分为A、B、C三型。A型骨折位于假体近端,AG型为大转子骨折或AL型为小转子骨折;B型又分为BⅠ、BⅡ、B Ⅲ三种类型,BⅠ型:股骨柄固定牢固;BⅡ型:股骨柄松动,但无明显骨量丢失;B Ⅲ型:股骨柄松动,并伴有严重骨量丢失;C型骨折发生于距假体尖端较远的部位。骨质量:骨组织质量包括骨量的多少、骨组织成分构成和骨的三维结构,这三个方面的合理构成决定了骨质量的好坏。一般而言,骨量的多少是以骨密度的高低为标准,正常人骨组织富有弹性且较为坚硬,骨质量好,所以轻度创伤后一般不发生骨折。

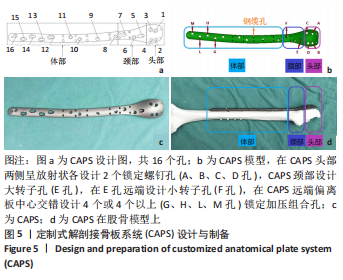

背景:目前锁定接骨板结合钢丝或钢缆治疗股骨假体周围骨折时近端常采用单皮质固定,稳定性不强,且接骨板近端与股骨无法达到解剖贴合,而定制式解剖接骨板系统(customized anatomical plate system,CAPS)可有效解决这一问题。

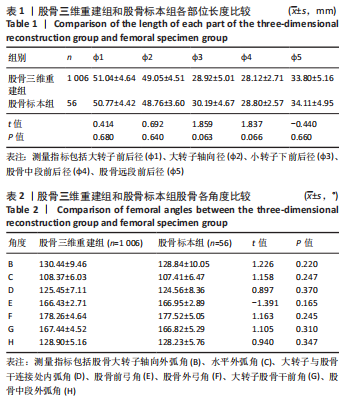

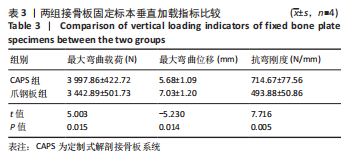

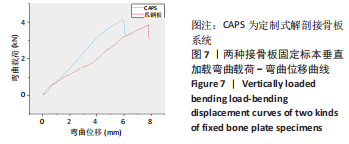

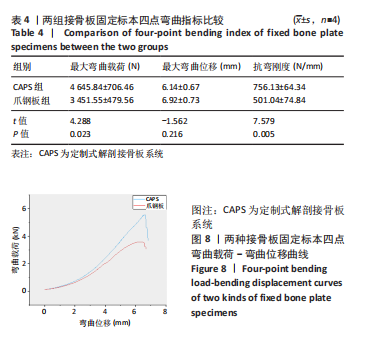

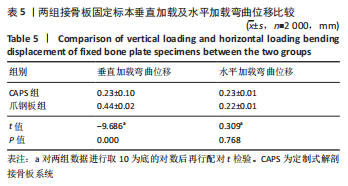

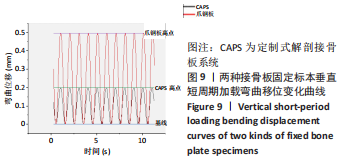

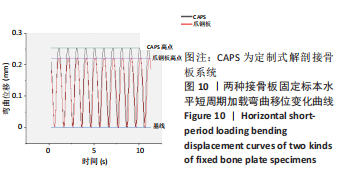

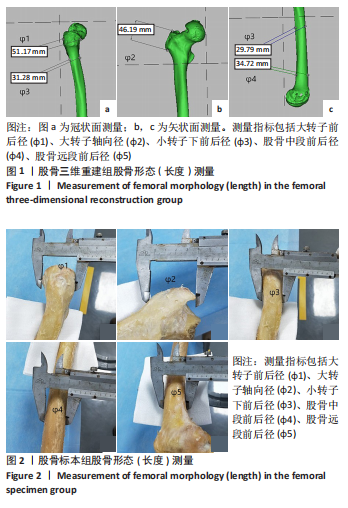

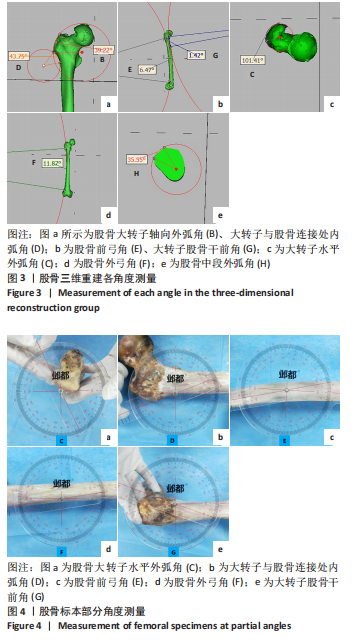

目的:探讨CAPS固定Vancouver BⅠ型股骨假体周围骨折的生物力学强度。方法:选取1 006例股骨CT薄层扫描数据导入MIMICS 21.0版本软件中建立股骨三维重建模型,设为股骨三维重建组;选取56根完整的人体股骨标本设为股骨标本组,两组进行股骨解剖外形测量并进行结果比较,两组结果无明显差异则根据测量结果在MIMICS 21.0软件和NX11.0软件中设计CAPS大致外形;选取8对冰冻人体股骨制作Vancouver BⅠ型股骨假体周围骨折模型,双源CT薄层扫描左侧8根股骨假体周围骨折模型获取数据,将数据传入上述设计软件确定CAPS模型,再依托器械公司最终制作8套CAPS;8对骨折模型编号1-8,左侧采用CAPS固定(CAPS组),右侧采用金属锁定接骨板系统-大型锁定板固定(爪钢板组),L1-L4、R1-R4行垂直加载测试和垂直短周期加载测试,L5-L8、R5-R8行四点弯曲测试和水平短周期加载测试。垂直加载测试和四点弯曲测试收集弯曲载荷、弯曲位移、弯曲应变,采用2种短周期测试收集应变位移,比较2种接骨板的最大载荷、最大位移、抗弯刚度及短周期抗移位能力。

结果与结论:①股骨三维重建组与股骨标本组各长度及角度指标比较,差异均无显著性意义(P > 0.05),可依据测量结果结合软件设计个体化CAPS;②垂直加载测试中,CAPS组比爪钢板组可承受的最大载荷高(P=0.015)、出现最大弯曲位移小(P=0.014)、抗弯刚度高(P=0.005);③四点弯曲测试中,CAPS组比爪钢板组可承受的最大载荷高(P=0.023)、抗弯刚度高(P=0.005),弯曲位移差异不显著(P=0.216 > 0.05);④垂直短周期加载测试中CAPS组平均弯曲位移(0.23±0.10) mm显著小于爪钢板组(0.44±0.02) mm(P < 0.05);⑤水平短周期加载测试中两组弯曲位移平均水平差异不显著(P > 0.05);⑥提示CAPS具有个体化解剖性,固定Vancouver BⅠ型股骨假体周围骨折更稳固,对临床治疗有一定的指导意义。

https://orcid.org/0000-0003-4628-8196 (王佳琦)

中国组织工程研究杂志出版内容重点:人工关节;骨植入物;脊柱;骨折;内固定;数字化骨科;组织工程

中图分类号: