通过对相关资料的整理和汇总,总结出静态和动态两个方面评价足踝功能。静态测评方法通过对踝关节、后足足跟、足弓和前足跖趾关节的评价,完成对足功能评价指标的整理和构建;动态测评方法从动态足弓指数、压力中心偏移指数和足底不同分区在行进间的压力差异形成的足翻转指数评价足的功能。

2.1 静态足功能测评方法 足的静态评价方法是通过形态学的测量,结合受试者本身正坐和自然站立位不同负荷对足结构的影响,评价足的功能。James认为,行走的支撑阶段,足通过4个阶段产生向前的推进力,先由足跟着地承接体质量,通过足跟滚动器使足减速完成跖屈,在全足着地阶段由足踝滚动器转向背屈,该过程足弓由于负重而降低,将力传导至足底筋膜的深层组织,完成足部的缓冲,随后通过前掌滚动器和足趾滚动器以拇趾球为支点抬起后跟,完成支撑相到摆动相的转换[2]。通过整理和筛选相应文献所收集的指标,选取踝关节、后足、足弓和前足能反映足功能的部位,结合足姿指数的量化评价方法,评价足静态条件下的功能。

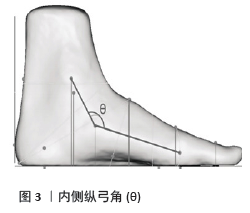

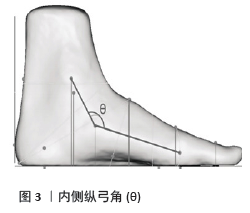

2.1.1 后足评价 后足的静态评价主要评价距下关节的结构及其相对于足的位置,查阅相关资料发现评价足跟角度的指标较多,根据文献科学性选取后足小腿角评价距下关节的异常姿势,结合内侧纵弓角共同评价异常足型。

后足小腿角(rearfoot-to-leg angle,RLA,φ)为小腿与根骨得到夹角,是评估距下关节结构的一种方法[12-13]。

测试方法:后足小腿角为小腿中线(小腿下1/3处)与根骨中线的夹角[12-13],受试者赤足自然站立,目视前方,两臂下垂位于身体两侧,将跟腱与根骨连线的夹角视为后足小腿角(见图2)。

评价方法:后足小腿角通常与内侧纵弓角(the medial longitudinal arch angle,θ),区别异常足姿[13]。内侧纵弓角为第一跖骨头凸起和舟状骨结节的连线与舟状骨结节和内踝连线构成的钝角[13](见图3)。当后足小腿角大于9°,内侧纵弓角小于134°时,足的姿态为足旋前;当后足小腿角小于3°,内侧纵弓角大于150°时,足的姿态为足旋后;如果后足小腿角在3°-9°之间,内侧纵弓角在134°-150°之间,则足部处于中立位[12-13]。

2.1.2 踝关节评价

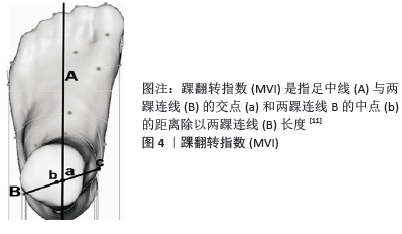

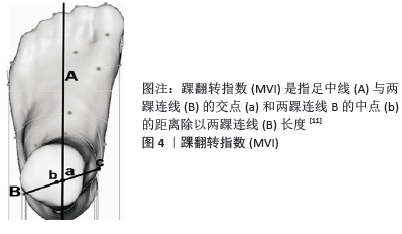

(1)踝翻转指数(malleolar valgus index,MVI,%)是站立负重位通过对后足力线测量评价踝关节结构的指标[1,11]。

测试方法:受试者在三维足型扫描仪上处于自然站立(目视前方、两臂下垂、背部挺直、两踝中心距离与两侧髂前上棘距离相等),通过扫描的足底图像计算踝翻转指数(见图4)。

评价方法:当ac大于bc时,表明踝相对于足向内偏移,此时MVI值越大,表明足外翻越严重;当bc大于ac时,踝向足外侧偏移,此时MVI值越小,表明足内翻越严重[11,14]。研究表明,扁平足患者的踝翻转指数相对正常足较大[14],但具体数值仍存在争议[11,15],在三维足型扫描仪中认定踝翻转指数低于10.37为正常足,大于10.37为扁平足,扁平足踝翻转指数较大可能是由于足弓下陷,使得两踝与足相对位置改变造成,MVI可以显著的区分无症状健康人群的扁平足与正常足以及扁平足与高足弓[1,11],评价静态踝关节形态学指标。

(2)踝关节刚度(ankle stiffness,AS)指踝关节在矢状面活动的僵硬程度,即踝关节在特定位置活动所需的力矩。

测试方法:测试者在安静状态下坐于踝关节测试系统座椅上,髋关节屈曲 90°,膝关节伸直,固定其膝关节和踝关节。记录背屈末端、跖屈末端和跖屈 20°时关节活动所需平均力矩[16]。

评价方法:用力矩评价踝关节刚度,活动关节所需的力矩越大,关节越僵硬。对踝关节扭伤患者的踝关节刚度研究表明,患侧末端跖屈较为僵硬,其刚度明显大于健侧[16]。在康复过程中,参考踝关节刚度有助于指导和调整足踝康复策略。

2.1.3 足弓评价 足弓作为足重要的结构,由前后方向的足纵弓和内外方向的足横弓共同体现着足的缓冲、动力、储能和稳定功能[2-3],通过总结和构建一些评价足弓的指标,为对足弓的研究提供一定理论基础。

(1)弓高指数(arch feight index,AHI)是评价足弓结构的重要参数[11,17-18],由于不同人脚趾长度差异较大,用去趾脚长度(第一跖骨头到足跟后部的长度)进行标准化。

测试方法:受试者两臂下垂,目视前方自然站立,测量其足背高度与去趾脚长度,弓高指数被定义为足背高度与去趾脚长度(见图3)的比值[11]。

AHI为弓高指数,AH为足背高度,TFL为去趾脚长度。

评价方法:弓高指数反映足纵弓的结构,弓高指数较大说明足弓较高,较低的弓高指数表明足弓较低。研究表明,自然站立和正坐状态,扁平足、高足弓和正常足的弓高指数具有显著性差异,在站立位0.34、0.36和0.38为低足弓、正常足和高足弓被接受的弓高指数平均值[1,15],弓高指数对无症状的正常人中区分异常足型(扁平足、高足弓)有着重要的参考价值[11]。

(2)弓高适应性(arch height flexibility,AHF)是足弓高度评价系统的一种指标,它表示足弓高度在不同负重位的变化[10-13]。

测试方法:足弓高度评价系统(arch height index measurement system,AHIMS)通过对受试者站立和正坐两种体位下弓高指数的变化,评价足弓的功能[11,19]。通过正坐(目视前方、两臂下垂、背部挺直、大腿与上身呈90°、膝关节与踝关节均为90°、双脚距离与髂前上棘相等、脚尖方向指向身体正前方)与自然站姿足背高度的变化,评定内侧纵弓的功能。由于自然站立,每只脚承受身体0.5倍的体质量,正坐时,每只脚承受身体0.1倍体质量(小腿与脚的质量),正坐与自然站立的每只脚负荷的差值为0.4倍体质量[19],定义弓高适应性表达式为:

AHF为弓高适应性,AHsitting为正坐足背高度,AHstanding为站立足背高度,BW为体质量。

评价方法:AHF为区分病理性足和健康足较为简便的方法,AHF值与足弓对负荷的适应度成反相关。之前的研究表明AHF对儿童和孕妇足弓评价具有重要参考价值[17-18],AHF对足功能的评价具有重要意义[11]。

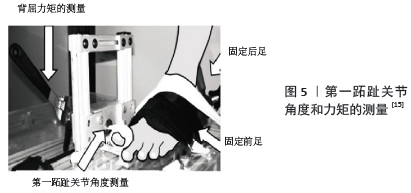

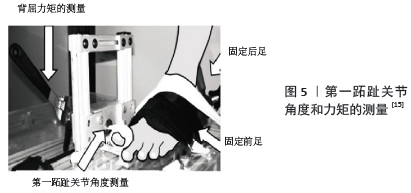

2.1.4 跖趾关节评价 第一跖趾关节的活动度通常用来评价跖趾关节的功能[1,15],第一跖趾关节的力矩随角度的变化梯度更能反应其功能,即第一跖趾关节适应性(1st Metatarsophalangeal Joint Flexibility),单位为(°)/N?cm。

测试方法:受试者在站或坐的放松状态下将足固定在特定的夹板上,测试人员对受试者的第一跖趾关节在矢状面施加一个力矩,用电位计和扭转传感器测量其角度(°)和力矩(N?cm)的变化(见图5),得出数据以力矩(N?cm)为横坐标,角度(°)纵坐标,其斜率为第一跖趾关节适应性[1,15](见图6),不同跖趾关节功能通常在曲线的前期和后期有所差异,通常采取早期适应性(关节活动初期25%)和晚期适应性(关节活动的最后25%)评价跖趾关节的功能[15]。

评价方法:坐姿和站姿的第一跖趾关节在早期和晚期适应性不同,不同足型的第一跖趾关节适应性也具有差异。在正坐条件下,正常足第一跖趾关节早期和晚期适应性的平均值为47.8和12.8,在站立位,正常足第一跖趾关节适应性平均值为23.1和16.1[15]。国外研究表明,第一跖趾关节晚期适应性与MVI正相关,与AHI呈负相关;与高弓结构相比,低弓足者的第一跖趾关节晚期适应性显著增高;在站立状态下,低弓足患者的第一跖趾关节晚期适应性高于正常足;踝关节与足的位置和第一跖趾关节适应性会影响拇指负荷[15]。行走时足趾滚动器作主要在拇指球滚动使人体产生向前的推进力,因此第一跖趾关节的适应性为静态评价前足功能的重要指标[2]。

2.1.5 足姿指数(foot posture index,FPI) FPI是一种信度效度较高的评价及预测足的姿态和功能的量化评估标准[20-21]。

测试方法:专业人员通过对距骨头的触诊、外踝上下曲率的判定和根骨额平面位置评估后足的姿势;通过距骨关节区隆起程度(TNJ)、内侧纵弓高度和弧度(MLA)以及足趾可见度评估前足姿势。足姿指数的6个指标每个指标范围为-2至2分,每1分为一个等级对整个足进行打分,FPI得分范围为-12至12分,8-12分表明足有重度旋前;4-8分表示足处于轻度旋前姿势;FPI在-8至-12之间表明足有重度旋后;-4至-8分表示足处于轻度旋后姿势;-4至4分表示足处于正常的中立位姿势[20]。

评价方法:足姿指数简单、快捷地从足的不同部位和方位评价了足的姿势,将临床检测量化为分数评价足的功能,对辨别异常足姿具有重要参考价值[20-21]。

2.2 动态足功能测评方法 走和跑为人类最基本的运动,是日常生活最频繁的运动方式[2,4]。根据运动的动作特点,走和跑的运动周期均分为支撑期和摆动期两部分,走的支撑相包括:承重反应期(LR)、支撑相中期(MSt)和支撑相末期(TSt)3个阶段;摆动相包括:摆动相前期(PSw)、摆动相早期(ISw)、摆动相中期(MSw)和摆动相末期(TSw)4个部分[22-24];跑的支撑期包括着地缓冲和后蹬两个阶段,摆动期包括折叠前摆和下压准备着地两个阶段[2]。不同于行走,跑步的动作周期中有腾空的阶段,但没有与地面同时接触的阶段[25]。走和跑的功能离不开足部的结构,足弓的运动弧度在走、跑行进周期的不同阶段起着不同的作用[4]。对走与跑足底压力中心的研究表明,跑步支撑期足跟着地时间变短且足跟负荷与速度呈负相关;跑步过程的支撑中期到支撑末期,足部的绞盘作用使跖趾关节伸展增加足底筋膜的张力,降低足部缓冲从而增加足的刚度,通过足部的杠杆功能,使力有效传递至地面完成蹬伸[3]。

有研究表明,单纯的静态指标并不能全面地评价足的功能[11,26],通过走、跑行进间过程中足底压力中心轨迹、冲量、接触面积的变化,结合动态指标全面客观地评价足功能。

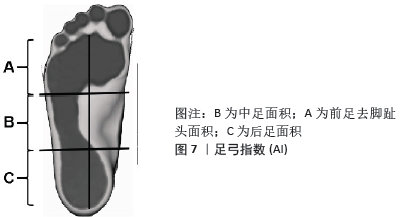

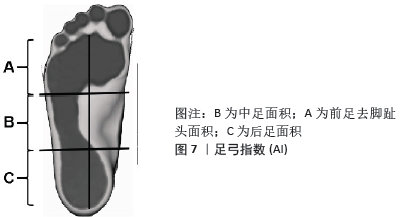

2.2.1 足弓指数 (arch index,AI) 定义为中足和足部接触面积(除去脚趾)之间的比值,通常被用来区分扁平足和高足弓等异常足型[27]。

测试方法:通过对受试者自然站立状态下在足底压力板或者三维足型扫描仪足底部分的扫描,得出足底压力图,第2,3趾骨中点与后跟中点的连线作为足底轴线,去除脚趾头部分,将足底压力图覆盖足轴线的线段等分为前足、中足、后足3部分,足弓指数为中足与整个部分的面积比[27]。见图7。

AI为足弓指数,B为中足面积,A为前足去脚趾头面积,C为后足面积。

评价方法:通过足弓指数可区分异常足型,在自然站立的条件下,足弓指数在0.21-0.26之间为正常足型;足弓指数低于0.21为高足弓;足弓指数在0.26-0.28之间为轻度低足弓;在0.28-0.30为中度低足弓;足弓指数大于0.30为严重的低足弓[9,27-29]。

足弓指数大多用于评价静态站立时的足型,有关研究表明在评价动态条件如走、跑等运动过程中足的变化也有一定意义[30-31]。在对10-14岁儿童的研究中,受试者在足底压力板以自身适宜速度步行,采集相关数据,计算其动态足弓指数,得出在足弓发育较低的儿童中,足前进角与动态足弓指数具有显著性差异,并且这些儿童的足弓外旋相对较大[31]。除此足弓指数之外,弓高指数和足弓相关的角度也可用于动态评价[31]。

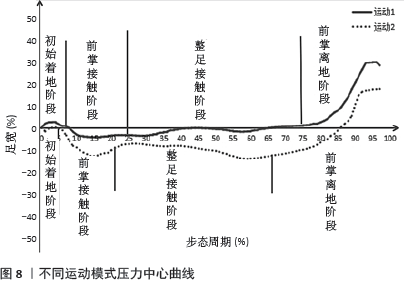

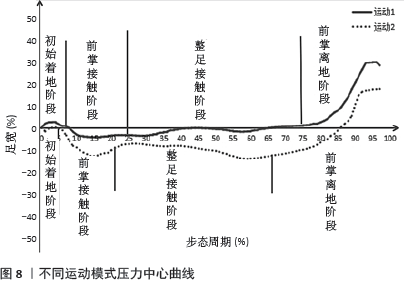

2.2.2 压力中心轨迹(center of pressure trajectories,COP)是指人体的站立或行进间,地面由于人体的压力产生反作用力使足部受力,其受力中心点连接成的曲线[28]。压力中心曲线可用于评价不同运动、不同步速等不同运动模式下足部在运动周期不同阶段的动作特征[28,32]。

测试方法:受试者在足底压力板上选取合适的运动,通过仪器测定其足底压力中心轨迹,导出数据在相应的软件进行绘制。将不同曲线旋转和平移,使其在同一初始点且代表的运动方向一致,同时对周期进行归一化处理,进而有助于划分研究所需时相的动作特征[28](见图8)。

评价方法:根据足不同阶段运动特点,将其划分成初始着地阶段、前掌触地阶段、整足接触阶段和前掌离地阶段[29]。将其不同阶段归一化处理,进而对不同运动形式各阶段压力中心轨迹时间百分比进行统计学分析;以足中线(后跟中点到第二跖骨外侧上方的连线)为x轴,经过第一个压力中心且垂直于足中线的直线为y轴建系[32-34],以便求出所研究曲线的函数表达式。压力中心曲线的水平偏移度可通过划分周期中特定阶段进行对比[32],例如图8中,可分别计算在60%-70%周期中运动1和运动2压力中心曲线的定积分,用其定积分值除以60%-70%周期长度,求出在该部分y轴平均值,进而对比其运动模式的差异;也可指定运动阶段对压力中心轨迹进行分析,图8中,若对比整足接触阶段运动1和运动2压力中心曲线水平偏移度,由于两种运动在该阶段的时间占比不同,需要先求出其定积分,再除以该阶段在x轴相对应的周期时间进行平均化处理[35];探究压力中心轨迹不同阶段线段弧度时,先将建系完成的线段进行曲线拟合,得出对应的函数表达式,求出其斜率的定积分,用该值除以该阶段的周期长度,得出平均斜率进行对比,在图7中,斜率为正值代表足旋后,且斜率的正值越大表明旋后越明显,反之则为足旋前。研究表明,随着行走速度的增加,压力中心曲线从足跟转移到前足的速度增快[33],跑步相比于行走压力中心轨迹弧度减小[28],在前足蹬伸阶段,男性压力中心轨迹水平偏移度大于女性[35],压力中心轨迹可有效评价不同运动模式或不同足型运动周期相应阶段的运动特征。

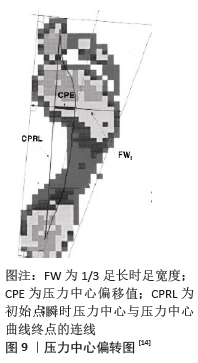

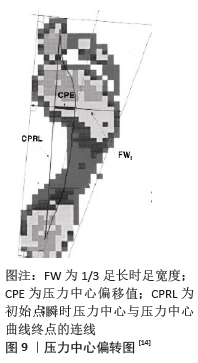

2.2.3 压力中心偏移指数(center of pressure excursion index,CPEI) 作为评价压力中心轨迹的简化指标,CPEI通常与足弓指数(AI)和踝翻转指数(MVI)这些静态指标共同评价足功 能[11,14,36]。

测试方法:压力中心偏移值(center of pressure excursion,CPE)为行走或跑步过程中,足压力中心曲线与足起始点瞬时压强和运动终点瞬时压强连线在足1/3处的偏移值[36](见图9)。压力中心偏移值(CPE)与足长1/3处足宽(FW)的比值为CPEI,其表达式为:

CPEI为压力中心偏移指数,CPE为压力中心偏移值,FW为1/3足长的足宽度。

评价方法:CPEI为评价行进间足底压力及足状态较为常用的方法,CPEI过大则表示足运动中过度旋前,CPEI较低则说明足运动中过度旋后[11]。高足弓患者CPEI值较大,足过度旋后[1],易出现外侧韧带损伤[37];扁平足CPEI值较小,足内侧承受较大负荷[1],易造成拇外翻或第一跖趾关节骨性关节炎等足部症状[1,38]。CPEI对区分正常足和低足弓人群具有一定参考价值。

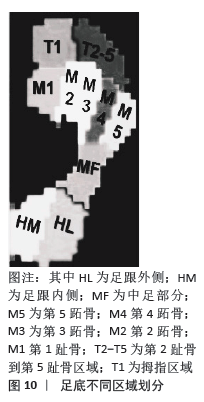

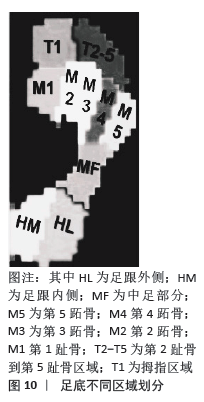

2.2.4 足翻转转指数 对足功能的研究离不开对足底压力相关指标的评定[9,11],足动态平衡相关指标是通过对受试者行走过程中不同足部区域足底压力关系评定,足不同分区见图10。

测试方法:受试者以适宜速度在足底压力板步行,记录其足底压力的数据。在Footscan分析软件定义前掌内侧翻转度为M2区域与M1区域压力积分(Ns)的差值,即M2-M1;前足翻转为前掌内侧区域压力积分与前掌外侧压力积分的差值,即(M1+M2)-(M3+M4+M5);在行进过程中全足翻转度为足内侧压力积分与足外侧压力积分的差值,即(M1+M2+HM)-(M3+M4+M5+HL);内侧足跟压力积分与外侧足跟压力积分的差值为后跟偏转度。(M2+M3)-(M1+M4+M5)表示跖骨区域的载荷差异,大多数学者认为非负重条件下足横弓的基底由第1,4,5跖骨头相互作用形成,第2,3跖骨头位于一个较高的水平面,在横断面形成一个较低的弓形[39],因此该指标可评价动态过程中足横弓的功能。行进过程中,将这些指标在完整的步态周期连接成相应的曲线,评价动态足平衡功能。

评价方法:研究表明,扁平足患者M2区域的载荷大于M1区域载荷[11],经常穿着高跟鞋会使得足底压力向跖趾部位内侧转移,且跟高的越高,跖趾内侧压力越大,足跟压力越小,严重会造成横弓塌陷[40-41]。行进过程中,足底不同区域指标均可以量化的评定足动态功能,足局部和整体的翻转度可通过左、右两侧压力积分差值表示。通过对足底压力指标的观察和对比可对足部分和整体的参数进行评价。

足在负重时主要采取三点支撑,即跟骨粗隆、第一跖骨头和第五跖骨头3个位置[39],且拇指滚动器是足离地的最后部位,在前足评价中选取第一跖趾关节的指标进行评价更具代表性,相较于对第一跖趾关节活动范围的评价,第一跖趾关节适应性更好地反映了跖趾关节的功能,通过施加的外力矩模拟行走时第一跖趾关节负重的变化,用关节活动角度和扭转力矩的斜率表示该指标[15],对第一跖趾关节对外力矩的适应程度有了更好的体现。之前有学者认为,低足弓结构可能改变第一跖骨轴的方向,从而限制第一跖趾关节的运动。随着时间的推移,关节运动的限制可能发展为退行性骨性关节炎[44]。但RAO等[15]对第一跖趾关节适应性的研究表明,相比于正常足,低足弓患者第一跖趾关节活动受限程度更低,这推翻了之前学者的观点,退行性骨关节炎的原因仍需进一步研究。相关文献对第一跖趾关节之外前足评价指标较少,其他跖趾关节可参考第一跖趾关节适应性的评价方法进行功能性测评。足姿指数通过专业人员对根据不同部位的特点,用评分的方式量化足功能的指标,具有较高的信度和效度[20]。但足姿指数受主观影响较大,且不同人站姿难以统一,相较于其他静态评价指标,缺少对负重或外力矩变化的反映,更多用于形态学评定。

足在负重时主要采取三点支撑,即跟骨粗隆、第一跖骨头和第五跖骨头3个位置[39],且拇指滚动器是足离地的最后部位,在前足评价中选取第一跖趾关节的指标进行评价更具代表性,相较于对第一跖趾关节活动范围的评价,第一跖趾关节适应性更好地反映了跖趾关节的功能,通过施加的外力矩模拟行走时第一跖趾关节负重的变化,用关节活动角度和扭转力矩的斜率表示该指标[15],对第一跖趾关节对外力矩的适应程度有了更好的体现。之前有学者认为,低足弓结构可能改变第一跖骨轴的方向,从而限制第一跖趾关节的运动。随着时间的推移,关节运动的限制可能发展为退行性骨性关节炎[44]。但RAO等[15]对第一跖趾关节适应性的研究表明,相比于正常足,低足弓患者第一跖趾关节活动受限程度更低,这推翻了之前学者的观点,退行性骨关节炎的原因仍需进一步研究。相关文献对第一跖趾关节之外前足评价指标较少,其他跖趾关节可参考第一跖趾关节适应性的评价方法进行功能性测评。足姿指数通过专业人员对根据不同部位的特点,用评分的方式量化足功能的指标,具有较高的信度和效度[20]。但足姿指数受主观影响较大,且不同人站姿难以统一,相较于其他静态评价指标,缺少对负重或外力矩变化的反映,更多用于形态学评定。