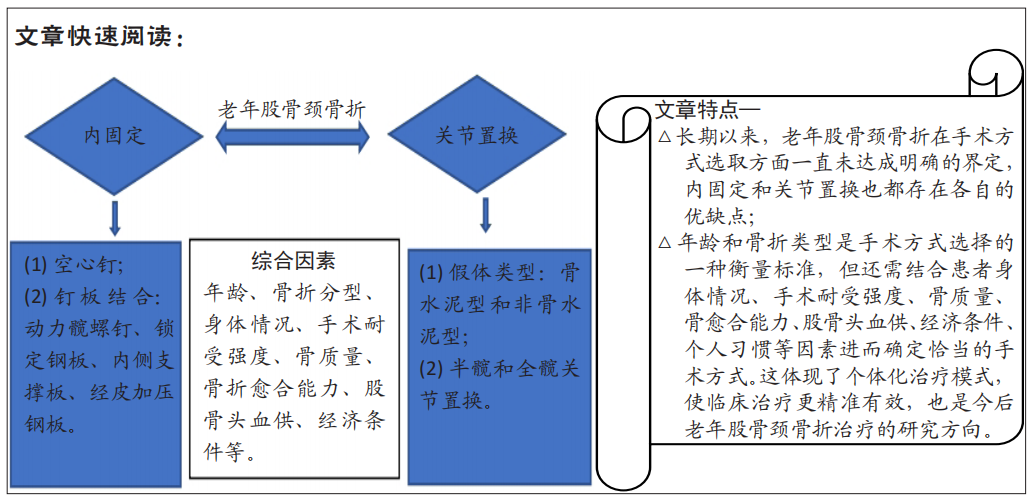

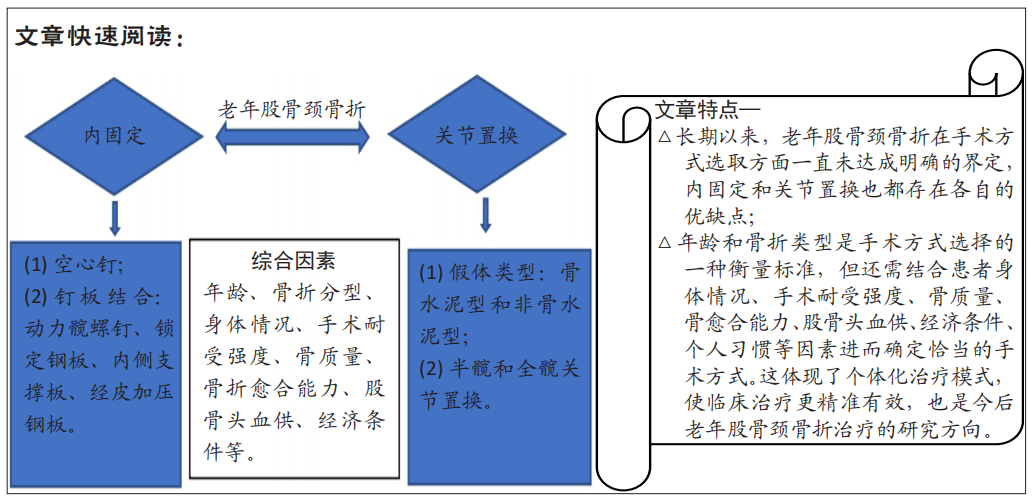

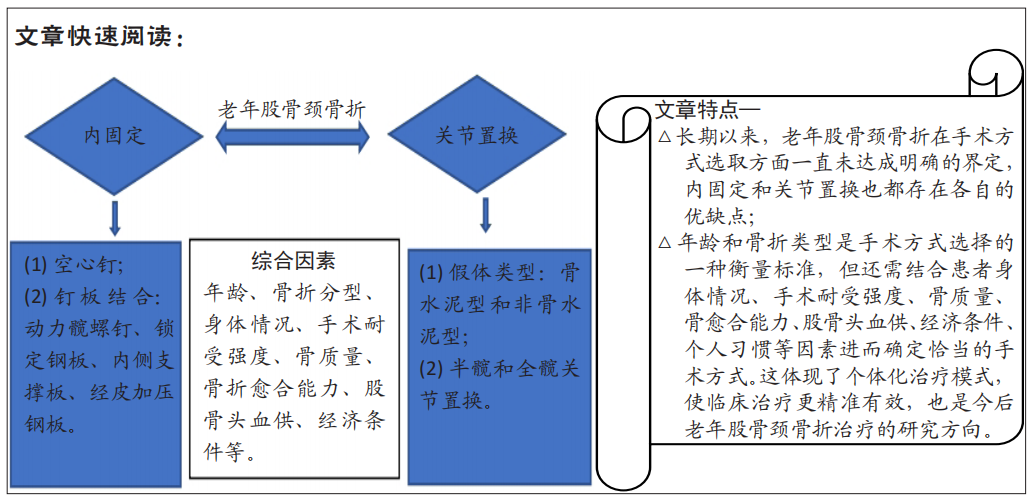

2.1 内固定 由于股骨颈骨折通常发生旋股内侧动脉及其侧支损伤,伤后24 h内采取手术治疗,恢复股骨头血供的概率往往较高,而伤后72 h内未进行手术治疗则易影响血液对股骨头的灌注[7],即便复位固定达到较为满意的标准,股骨头也会因血供灌注不足而出现缺血性坏死。目前,内固定物在老年股骨颈骨折内固定治疗中主要是单独空心钉内固定和钉板结合内固定。

2.1.1 空心钉内固定 空心钉内固定以其操作简便、创伤小、破坏血供轻、术后疼痛少等优点,在老年股骨颈骨折内固定治疗方面备受青睐,然而在空心钉的数量和空间构型方面存在不同看法。对于无移位GardenⅠ、Ⅱ型细小股骨颈骨折,申洪全等[8]认为,2枚空心钉进行水平位固定可达到较为满意的稳定效果,不易引发股骨颈皮质破坏。目前,倒“品”字空心钉固定临床上更为常见。ZDERO等[9]以倒“品”字布钉为基础,比较3枚空心钉靠近皮质壁和彼此相邻放置产生的生物力学效果,发现前者在股骨颈骨折固定中具有更好的机械力学稳定性。此外,FILIPOV等[10]提倡一种“F”型空心钉安置技术,中间钉、近端钉与股骨颈远端皮质层曲线的相切方向置入,远端钉通常较其他两钉长,进钉角度偏陡从前下到内上置钉,与其他两钉投影交叉成“F”型,这种“F”型空心钉安置技术可使复位的股骨颈保持稳定性,尤其是在不稳定骨折中优势更明显。林焱斌等[11]则认为Pauwels Ⅲ型骨折应采取4枚空心钉固定,该固定方式为“双轴加压”与“双支撑”固定,选择2枚空心钉对骨折端进行垂直加压和股骨颈进行螺旋加压,从而达到加压叠加的效果;而另2枚空心钉以交叉方式固定,其产生的力学分解中心点位于不同的平面,进而保持骨折复位的较好稳定。同时,黄科等[12]支持4枚空心钉固定老年股骨颈骨折,认为在3枚螺钉平行固定条件下额外将1枚空心钉从股骨大转子沿股骨距与骨折线成直角方向固定,从而达到抵抗剪切力和防止股骨颈压缩的最主要目的。总而言之,空心钉数量多少和布钉技术应结合患者骨质情况和股骨颈粗细,避免因盲目追求稳定牢固复位而增加二次骨折和骨不连的风险问题。

2.1.2 钉板结合内固定 针对术后内固定失败、股骨头坏死等问题,钉板结合内固定的临床应用并不少见,且种类较多,同时,各种固定方式应用于股骨颈骨折中都有其自身独特的优势。

动力髋螺钉:是滑动式钉板固定股骨颈骨折系列中一种经典的手术方式。ZHANG等[13]认为动力髋螺钉固定因失败率、再手术率和术后并发症总发生率较低,以及操作简单性、有效性,对合并骨质疏松的老年股骨颈骨折同样适用,整体成功率较高。与此同时,童松林等[14]认为动力髋螺钉可以通过拉力螺钉稳定地压缩并固定骨折端,其具有的轴向滑动作用,使骨折断面间产生应力刺激,有利于促进骨折愈合。他们同样强调动力髋螺钉内固定的缺点,主要是手术创伤大、抵制旋转力差、拉力螺钉把持力不强(尤其是存在骨质疏松情况下)、股骨头切割效应、髋外旋和内翻畸形等。近些年来,防旋螺钉配合动力髋螺钉应用在一定程度上有效降低了动力髋螺钉治疗所产生的螺钉松动、断板和下肢静脉血栓等不良风险的发生率,强化了其固定效果[15]。然而,西尔买买提·艾哈提等[16]对动力髋螺钉结合防旋钉的临床应用进行回顾性研究,并指出两者联合应用在骨质疏松性股骨颈骨折、Pauwels Ⅲ型骨折和股骨颈基底型骨折治疗方面具有一定的理论优势,但需注意其可能引发股骨头坏死的风险。因此,选择动力髋螺钉联合防旋钉治疗完全移位的股骨颈骨折应当慎重,同时他们考虑到内固定取出会使股骨头坏死的风险显著升高,从而建议老年患者可不予取出内固定。

锁定钢板:相对于单独空心钉内固定来说,锁定钢板与空心钉的结合,凭借拉力螺钉加压固定骨折断端增强了骨折端的稳定,尽可能避免术后股骨颈缩短等并发症。其中,Targon锁定钢板是新型锁定钢板的典型代表,是老年股骨颈骨折保留自身股骨头的一种较为可行的固定方式,具有更好的疗效,能减少骨不连、翻修和置换率[17]。YIN等[18]研究发现在髋关节囊内骨折的治疗中,Targon锁定钢板不会影响骨坏死、切口和非骨科并发症的发生率,因此应根据临床应用的具体条件作出决定。

内侧支撑板:在老年股骨颈骨折内固定治疗中,因股骨颈Pauwels Ⅲ型骨折的稳定性更差,单纯空心钉内固定往往会出现不佳的预后,因此在空心螺钉内固定基础上联合内侧支撑板也就成为了空心钉内固定治疗的一种加强手段。LI等[19]对此进行了有限元分析,发现空心螺钉联合内侧支撑板在股骨及应力分布、应力峰值和Z轴位移方面具有更稳定的固定效果,强调增加的内侧支撑板恢复了股骨颈内侧现有的解剖结构,可以获得更好的内侧壁稳定性及更好的性能。刘红卫等[20]分析了内侧支撑板联合空心钉的临床疗效,在股骨颈Pauwels Ⅲ型骨折中,相比于单纯空心钉固定,联合内侧支撑板治疗组中手术耗时、失血量均较高,而骨愈合和住院时间、并发症发生率、疼痛目测类比评分、髋关节Harris评分、生活质量评分均具有优势(P < 0.05)。

经皮加压钢板:其螺钉结构(股骨颈内)等同于动力髋螺钉,而经皮加压钢板采用2枚滑动螺钉,既可产生滑动加压效果,又可弥补动力髋螺钉单钉固定产生的旋转应力问

题[21]。徐可林等[22]认为相比于单纯空心钉固定来说,虽然经皮加压钢板固定在动态滑动加压和静态稳定作用方面具有优势,且术后相对较早进行负重锻炼、降低了术后不愈合和缺血性坏死的发生率、更好地恢复了关节功能,但是手术用时更长、创伤较大。此外,庄晓静等[23]强调了对于

Garden Ⅲ型和 Ⅳ型骨折,经皮加压钢板与快速康复外科相结合具有手术应激更少、更轻,可更早下地康复锻炼,关节功能恢复程度更高,整体疗效较佳。

2.2 关节置换 与传统切开复位内固定相比,人工髋关节置换以其具有缩短术后卧床时间、降低老年卧床并发症、便于髋关节术后早期功能活动等特点,临床上被广泛地用于治疗老年股骨颈骨折。

2.2.1 假体类型 人工关节置换的假体类型分为骨水泥型和非骨水泥型,但二者选择尚存在不同的看法。吴景雄等[24]在骨水泥型和非骨水泥型假体的临床研究中发现,非骨水泥型组术后下床时间较骨水泥型早,术后并发症发生率为 15.38%,而骨水泥型组术后并发症发生率则为 36.99%。相反,LANGSLET等[25]指出非骨水泥型关节置换可能会获得较高的髋关节评分,但整体健康状况升高并不明显。同时,非骨水泥型髋关节置换似乎具有较高的晚期再骨折风险,只不过这一风险在1年时还不明显。由于在非骨水泥假体的整个生命周期内骨折风险增加,赞成使用骨水泥型假体的证据正在增加,因此他们建议使用骨水泥型假体治疗 70岁以上患者的股骨颈骨折。与此同时,TAYLOR等[26]在没有严重心肺功能损害的70岁以上老年股骨颈骨折患者接受了半髋置换的研究中发现,使用骨水泥植入物和非骨水泥植入物在疼痛方面具有相似结果,而使用骨水泥型假体的相关并发症发生率显著降低,且趋于更好的活动功能。总体来说,骨水泥型假体适用于骨质疏松较重、髓腔空间位置与假体不吻合的老年股骨颈骨折,但需要注意心血管疾病风险及面临骨水泥型假体翻修时所带来的困难。

2.2.2 半髋关节置换 半髋关节置换也被称为人工股骨头置换,单极人工股骨头较早应用于老年股骨颈骨折的临床治疗,但随着双极人工股骨头在老年股骨颈骨折临床治疗的开展,双极人工股骨头临床应用的趋势逐年上升,其优势也值得认可。IMAM等[27]对30 250例采用单极或双极人工股骨头置换患者的数据进行汇总分析,与单极半置换术相比,双极半置换术具有更好的活动范围、更低的髋臼侵蚀率和更低的再手术率,但代价是更长的手术时间。YANG等[28]研究发现,双极人工股骨头置换组和单极人工股骨头置换组的髋臼侵蚀率分别为1.2%和5.5%,两组间比较差异有显著性意义

(P < 0.05);两组间并发症发生率、脱位率、感染率、再手术率方面比较差异无显著性意义(P > 0.05)。同时,FIGVED等[29]强调了对于可走动、神志清醒的患者应谨慎使用单极半髋关节置换,以免加重近端软骨磨损,影响髋关节功能恢复。

2.2.3 全髋关节置换 与半髋关节置换相比,全髋关节置换则需对髋臼进行置换,避免了股骨假体对髋臼软骨磨损问题,临床上应用较广,但也存在一些弊端。XU等[30]认为全髋置换治疗移位的老年股骨颈骨折可以显著降低翻修手术的风险,但代价是更大的脱位率、出血量和更长的手术时间,其中术后脱位率成为全髋置换治疗老年股骨颈骨折的一个关键性问题。双动全髋置换的出现一定程度上降低了全髋置换术后高脱位率的风险,它在人工股骨假体与髋臼假体间增添一个聚乙烯材质的内衬,使得人工股骨假体和髋臼假体间能够增加关节活动度[31]。张骏[32]将25例行传统全髋关节置换和25例行双动全髋关节置换的患者进行临床对比研究,后者在手术时间、术中出血量、术后下床时间、并发症发生率和髋关节 Harris 评分方面均优于前者(P < 0.05)。MUFARRIH等[33]采取Meta分析方法评价双动全髋置换的临床效果,双动全髋置换的平均脱位率和死亡率低于传统全髋置换,且与人工双极股骨头置换的优势相当。然而,双动全髋置换所耗费用较高,临床应用选择时应考虑患者的经济负担能力及日常活动量等问题。

2.3 手术方式的优化选择 近些年来在老年股骨颈骨折手术治疗方面,内固定与关节置换的选取问题仍存在诸多争议,虽然闭合或切开复位内固定是治疗年轻患者的标准治疗方法,但在大多数国家关节置换是老年患者的标准治疗方法[34]。宋宏阁等[35]对比分析102例人工髋关节置换和96例空心钉内固定的临床疗效,认为人工髋关节置换在患侧髋关节功能恢复和远期效果中具有一定优势,在临床治疗中应被首先考虑;但人工髋关节置换组的住院时间、手术时间和术中出血量等均大于空心钉内固定组(P < 0.05),这也是关节置换需面对的问题。相反,胡骏等[36]对内固定和关节置换的疗效分析结果显示,两组Harris 评分和健康调查简表评分随着术后时间延长而不断接近,于术后2.5年两组可持平(P > 0.05),且内固定方式具有手术耗时少、操作便捷、创伤小及保留股骨头等特点,成为治疗老年股骨颈骨折的有效方法。由此可见,并不是所有老年患者都需要关节置换,对于究竟如何选择手术方式问题,年龄可以作为参考因素之一,但不能过于看重,以免错失保髋良机。

此外,GUYEN[37]强调了内固定在< 60岁的患者和半髋置换在寿命有限的高龄依赖患者中更可取,60岁以上的患者通常会进行髋关节置换,而半髋置换和全髋置换的选取问题尚需进一步明确。LIU等[38]对全髋关节置换和半髋关节置换治疗75岁以上老年移位型股骨颈骨折的比较研究发现,更广泛的全髋关节置换手术不会导致死亡率和一般并发症的明显增加,对身体需求较低的老年患者仍可在髋关节功能和生活质量方面受益,即便全髋关节置换面临着较高的脱位风险(特别是术后6个月内),这种问题在该人群中也是可以接受的。ESKILDSEN等[39]分析了275 439例接受半髋置换和

26 017例接受全髋置换的患者临床疗效,结果表明半髋和全髋关节置换的翻修发生率分别为2.48%和3.85%,脱位发生率分别为1.76%和3.39%,感染率分别为3.44%和4.87%,两组间比较差异均有显著性意义(P < 0.001);而65-69岁的患者在研究期间或2年的感染或翻修方面无明显差异(P > 0.05),并且认为年龄较小的老年患者可以从全髋关节置换的长寿命中获益,而年长的患者可以从半髋关节的低发病率中获益。杨勇等[40]也对全髋置换治疗老年股骨颈骨折的长期效果更好予以肯定。

随着老年股骨颈骨折分型与手术方式的关系越来越受关注,老年股骨颈骨折采取关节置换的看法也有所改变。股骨颈骨折最常用的分类系统之一是1961年首次提出的Garden分型,该分型根据前后位X射线片显示的骨折位移程度分为4种类型[41],Garden Ⅰ型是一种外侧骨折线不穿过内侧皮质的不完全骨折,股骨头和颈骨小梁向内成角,呈外展嵌插;Garden Ⅱ型则是外侧骨折线穿过内侧皮质的完全骨折,但位移极小,甚至没有位移;Garden Ⅲ型为完全性骨折且部分移位,骨小梁存在一定连接、向外成角;Garden Ⅳ型则完全骨折移位,股骨头与颈间骨小梁无连接。这4种分型也可简化为无移位(Ⅰ型和Ⅱ型)和移位(Ⅲ型和Ⅳ型),骨折从最稳定到最不稳定,经常用于指导治疗方法。

BIGONI等[42]研究了60岁以上老年股骨颈Garden Ⅰ型和Ⅱ型骨折空心钉内固定治疗的死亡率和再手术率,发现术后第1个月的死亡率为6.6%,术后并发症发生率为8.9%,内固定术后平均14.6个月(2-48个月)进行半人工关节置换的可能性为4.5%,提出死亡率和并发症发生率似乎只与患者的特定共病有关,而螺钉内固定对于老年人Garden Ⅰ型和Ⅱ型股骨颈骨折是一种有效的选择。张立志等[43]对144例老年股骨颈骨折患者的临床资料进行回顾性分析,得出相比关节置换治疗,接受内固定治疗的患者年龄偏高,伴有神经系统疾病的例数居多而术前骨折移位程度较低,从而建议除了老年Garden Ⅰ、Ⅱ型股骨颈骨折,还包括合并其他疾病、身体状况较差、耐受手术能力低、术后老年寿命预期不高等都应优先选择空心钉内固定;老年人Garden Ⅲ、Ⅳ型移位明显的骨折应首选人工髋关节置换。但是,关于上述Garden分型作为主要依据来确定对应手术方式的观点,也并未得到完全认同。侯洪涛等[44]采用空心钉内固定治疗251例

Garden Ⅲ型老年股骨颈骨折,骨愈合率、股骨头坏死率分别为95.1%,7.7%,Harris功能评分为(90.6± 6.5)分。相反,KIM等[45]考虑到内固定在老年无移位股骨颈骨折治疗中的再手术率为15.2%(300/1 971),并不认同老年Garden Ⅰ、Ⅱ型股骨颈骨折进行内固定治疗。

针对上述根据Garden分型选择的内固定效果争议问题,股骨颈骨折Pauwels分型也是内固定效果的一种参考因素。依据Pauwels角(骨折线和水平线夹角)大小范围,Pauwels分型被分为3型[46]:Ⅰ型Pauwels角<30°、Ⅱ型Pauwels角为30°-50°、Ⅲ型Pauwels角>50°,随着Pauwels角增大其生物力学稳定性逐渐减弱,内固定失败率、骨不愈合率和股骨头坏死率也随之上升[47]。

JU等[48]研究发现,Pauwels Ⅰ型(0%)和Pauwels Ⅱ型(4.3%)骨折内固定后坏死率明显低于Pauwels Ⅲ型(41.7%)

(P < 0.05),空心钉内固定更适合中国老年Pauwels Ⅰ/Ⅱ型骨折,而不适合Pauwels Ⅲ型骨折。对于老年Pauwels Ⅱ型骨折,部分学者在生物力学方面指出“F”型空心钉固定可明显提升抗扭转力、抗垂直载荷力,并认为骨质良好的患者术后早期可在负重条件下进行功能锻炼[49]。值得注意的是,由于Pauwels Ⅲ型骨折垂直方向产生的剪切力过大,Pauwels Ⅲ型骨折为内固定治疗带来了一定的挑战性。胡家朗等[50]通过Pauwels Ⅲ型股骨颈骨折内固定生物力学分析和有限元分析证明,动力加压锁定钉板系统具有坚强的固定、较好的生物力学性能、较低的内固定断裂风险、利于骨愈合的优势。然而,相庚等[51]在股骨颈骨折固定抗扭转力和抗压力问题上更倾向于双头螺纹的空心钉治疗Pauwels Ⅲ型骨折。总而言之,在确定内固定方式治疗老年股骨颈骨折时需结合Pauwels 分型,恰当选择固定材料和固定方式,从而提升内固定的临床疗效。

另外,老年股骨颈骨折常常存在骨质疏松问题,在此种情况下骨代谢失调、骨量减低、强度减弱,从而导致内固定失败风险增高,骨不连概率可达28%[52]。为此,杨荣博等[53]强调骨密度T值< -3.0 的老年人Garden Ⅰ型和Ⅱ型股骨颈骨折应首先考虑关节置换。近些年来,一些专家学者综合了年龄、骨折分型、患者自身健康状况、骨质量优劣、经济条件、患者意愿等相关因素,对内固定和关节置换的选择作了进一步分析。张殿英等[54]提出股骨颈非移位骨折可选择内固定手术治疗;年龄< 70岁、自主活动能力强、骨质佳的股骨颈移位型骨折和无法耐受关节置换的老年患者都应优先行空心钉内固定术;而年龄> 70岁、移位和粉碎性骨折、伴严重骨质疏松症、不宜长期卧床者、患侧髋关节骨关节炎的患者,应行全髋关节置换。石斌等[55]认为对于经济情况较差、术后患髋关节活动功能要求不高的患者,可选择股骨头置换。FLURY等[56]认为全髋关节置换是一种侵入性更强的手术,可能对年龄大、生理储备有限的股骨颈骨折患者带来额外的风险相关问题,提出半髋置换可能是一种最佳的治疗选择。总而言之,单纯依据年龄和骨折分型确定手术方式未免会出现疏漏,进而影响手术方式的恰当选择,而多因素综合分析在老年股骨颈骨折手术方式选择方面得到了一定的认可。