2.1 氧化锆的理化特性

2.1.1 氧化锆概念 氧化锆目前被认为是硬度最大、耐磨性能最好的陶瓷材料之一,具有良好的生物活性、力学性能及良好的抗热传导性和抗腐蚀性,近年来关于该生物性陶瓷的研究越来越多,该材料被广泛应用于医疗、保健、纺织、耐火材料等领域。

2.1.2 自身特性 氧化锆是一种切削成型的全瓷修复材料,切削的坯块由氧化锆粉末压制而成,并经过预烧结。该全瓷材料是在氧化铝基玻璃渗透全瓷粉末中加入33%氧化铈稳定的四方晶型氧化锆而形成。烧结后的材料中含有均匀分散的四方晶型氧化锆,四方晶型的氧化锆具有应力诱导相变增韧效应,因此弯曲强度是玻璃渗透全瓷中强度最高的。此外,氧化锆还具有膨胀系数低、导热率低、流电性小等特性,但是这种瓷的半透明性较差,一般用于对美观性要求不高的后牙修复体的制作。

2.1.3 氧化锆表面改良 YANG等[1]发现紫外线照射可通过增加-OH基团将氧化锆表面由疏水性改变为亲水性,在不改变其表面形态的同时增加了生物活性。SILVA等[2]研究中使用氩气加氧气产生的低温等离子处理氧化锆表面后,工作气体中的氧能增加氧化锆表面C-O和C-0H等功能基团的含量。PIASCIK等[3]使用氟化等离子技术处理氧化锆表面后也发现润湿性增加。

2.2 氧化锆粘接标准操作流程

2.2.1 氧化锆的粘接原理 氧化锆底漆处理剂含有10-甲基丙烯酰氧癸基磷酸酯。10-甲基丙烯酰氧癸基磷酸酯一端为C=C,另一端为磷酸基团-OP(OH)2,两端分别具有疏水性与亲水性。疏水端的乙烯基可以与聚合前树脂水门汀基质中的C=C发生加聚反应,完成固化过程,与树脂单体共聚。而亲水端的磷酸基团与牙本质小管中羟基磷灰石的钙离子通过离子键结合,形成一层疏水的纳米层,可有效增强牙本质粘接的耐久性,避免因水解导致的粘接强度下降。磷酸基团还可以与氧化锆表面O-Zr-O分子之间形成-P-O-Zr-共价键,从而实现稳定的化学结合。

由于氧化锆陶瓷中不含有玻璃相基质,直接应用硅烷偶联剂难以实现良好效果,但可用摩擦化学的方法在其表面黏附一层二氧化硅层,再用硅烷偶联剂处理。

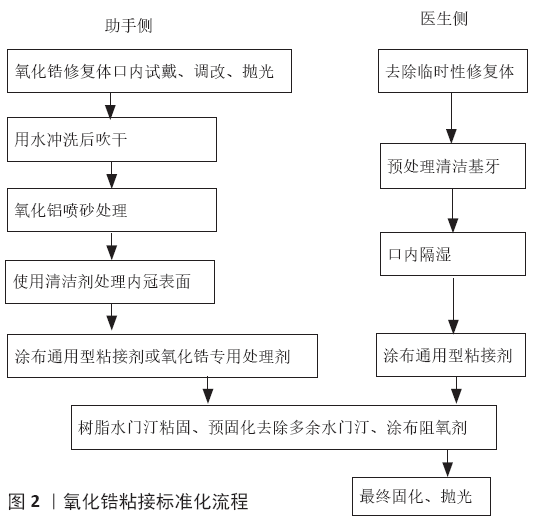

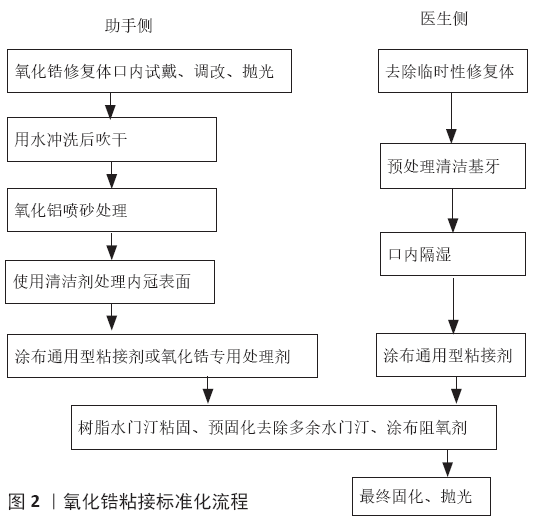

2.2.2 氧化锆粘接标准化流程

粘固前的基牙处理:用橡皮杯、浮石粉清洁患牙表面,然后仔细冲洗干燥牙面。在修复体戴入和粘固过程中患牙周围必须保持干燥,一般用棉卷和吸唾器就可以达到要求。对于唾液量大、患牙位于下颌者建议使用橡皮障隔湿。

修复体组织面的处理:修复体口内试戴,进行调改、抛光。清洗修复体,用乙醇去除污染物,组织面喷砂(参考标准:强度28 kPa/40 psi,角度60°;距离1 cm;时间30 s;颗粒直径50 μm),外面可涂抹凡士林,以防止粘接剂粘在修复体外不易去除。可使用专用修复体清洁剂清洁表面,常规干燥。

使用粘接剂粘接修复体时,可用粘接剂配套的处理剂对修复体的组织面进行处理。根据粘接剂的使用说明,可能需要对牙粘接表面再单独进行酸蚀处理,清洗酸蚀剂后应严格隔离唾液,以防污染而影响粘接效果。对于调拌型的粘接剂按厂家规定的调拌方式调和后,用小毛刷或调拌刀将粘接剂均匀涂布在修复体的内壁,注意不要裹入气泡;对于有混合头的枪混型粘接剂,应将粘接剂挤入修复体底部并逐渐涂布于各轴壁,始终让混合头尖端埋在挤出的粘接剂中,以防混入气泡。

粘固后重新检查咬合接触情况,使用牙线检查修复体与邻牙的接触关系,以及邻面是否残留粘接剂,若残留有粘接剂应仔细去除。用橡皮杯和浮石粉对修复体边缘做最后的抛光处理[4]。

结合氧化锆自身的理化特性与临床操作步骤,将氧化锆粘接流程整理如图2所示。

2.3 氧化锆处理剂的种类及其粘接表现

2.3.1 硅烷偶联剂 硅烷偶联剂作为表面处理剂可以增加合成树脂对硅基陶瓷的黏附性,其分子一端的甲氧基与二氧化硅(SiO2)共价结合形成稳定的硅氧烷(Si-O-Si),连接瓷表面;另一端的有机基团能与树脂水门汀发生共聚反应,连接树脂表面,从而增强硅基陶瓷与树脂水门汀粘接强度。然而氧化锆陶瓷化学惰性高,且缺乏玻璃相和二氧化硅,无法与硅烷偶联剂形成化学键,因此传统应用于硅基陶瓷的硅烷化处理对于氧化锆陶瓷效果不佳,对其粘接几乎无促进作用[5]。

有研究表明,硅涂层联合硅烷偶联剂的使用可以显著提高氧化锆陶瓷与树脂水门汀的粘接强度[6]。硅涂层技术可以增加氧化锆陶瓷表面的二氧化硅含量,从而使硅烷偶联剂的功效得以发挥。目前用于硅涂层的技术主要有:热解法、摩擦化学法和溶胶-凝胶法。热解法在喷砂预处理后以烧结的方式使二氧化硅结合到氧化锆陶瓷表面。摩擦化学法相较热解法操作简单,应用广泛,其基本原理是利用含二氧化硅涂层的氧化铝颗粒进行喷砂,将二氧化硅嵌合在氧化锆陶瓷表面,形成了能够产生一定微机械固位力并可与硅烷偶联剂反应的氧化锆表面。然而有研究发现,这样处理后的氧化锆陶瓷表面硅含量十分有限[7]。同时有研究表明,联合应用摩擦化学法和传统硅烷偶联剂虽然可显著提高氧化锆陶瓷和树脂间的即刻粘接强度,但粘接耐久性较差[8]。溶胶-凝胶法通过镀膜的方法在氧化锆陶瓷表面导入硅元素,其相对于热解法和化学摩擦法而言具有需要热处理的温度低、技术设备简单、适用范围广泛等优点,可以显著提高氧化锆陶瓷表面粘结强度[9]。

近年来多有研究表明,添加10-甲基丙烯酰氧癸基磷酸酯的硅烷偶联剂在处理氧化锆后能较好增强粘接强度[10]。硅烷偶联剂与表面粗化处理联合使用时(如:金刚砂车针打磨、激光蚀刻、喷砂等)也具有增强粘接强度的效果。除此之外,与硅涂层联合使用效果优于只单纯使用粗化处理[11]。在喷砂处理后,硅涂层和硅烷偶联剂的联合使用会使氧化锆的剪切粘接强度明显优于单纯使用传统树脂水门汀粘接剂,但低于使用自粘接树脂水门汀与用氧化锆专用处理剂的效果[12]。

2.3.2 修复体清洁剂 清洁的陶瓷表面有利于提高粘接强度,是形成良好持久粘接的前提。然而,在临床操作中氧化锆陶瓷表面难免会接触到各种污染,反复试戴修复体会使唾液等黏附在氧化锆陶瓷表面形成一层有机薄膜,导致粘接强度大幅下降,且水或乙醇对唾液污染的清洁能力较差[13]。同时,有研究显示,氢氟酸酸化、磷酸酸化的酸蚀处理方法虽然是临床常用的增加粘接剂机械固位的方式,但氢氟酸对氧化锆几乎无效果,磷酸也仅有清洁去污的作用[14]。然而,如果使用磷酸处理氧化锆表面,磷酸根离子将与氧化锆氧键形成共价结合,阻碍之后处理剂中酸性功能单体与氧化锆结合,降低粘接强度,因此不建议通过酸蚀清洁氧化锆陶瓷[14]。

目前市面上常用的清洁剂有Ivoclean(Ivoclar,列支敦士登)和Zirclean(Bisco,美国),在对Ivoclean的性能进行实验后发现,在相同粗化条件下乙醇消毒配合Ivoclean使用可以明显提升氧化锆的剪切粘接强度;同时在应用Ivoclean后使用含10-甲基丙烯酰氧癸基磷酸酯的粘接剂或不含10-甲基丙烯酰氧癸基磷酸酯的粘接剂粘接时,发现二者之间的粘接强度差异无统计学意义[11],由此可以说明Ivoclean对后期粘接剂的选择要求不高。清洁剂Zirclean的说明书上提到其主要是通过对氧化锆表面的磷酸盐污染进行非磨蚀性清洁,提高氧化锆粘接强度,但目前关于Zirclean的研究较少,真实效果有待进一步证实。Ivoclean是一种强碱性的悬浮液,主要成分有二氧化锆、氢氧化钠、聚乙烯乙二醇、水和色素等。Ivoclean与唾液中的磷酸官能团结合能力较氧化锆更强,在喷砂处理后使用,涂布在被唾液污染的氧化锆陶瓷表面,可以很好地吸附磷酸官能团,从而达到清洁氧化锆修复体的目的[15]。同时研究表明,Ivoclean能有效去除唾液污染,经其清洁后的氧化锆获得的粘接能力与非污染氧化锆组相比表面能无较大差别[16]。实验证实,喷砂处理配合使用Ivoclean可显著提升唾液浸泡后氧化锆的粘接性能[17]。

2.3.3 氧化锆专用处理剂 临床上,氧化锆修复体需通过树脂粘接剂与基牙进行粘接。而氧化锆与树脂材料的粘接依靠二者之间的机械锁合固位力及化学结合力。临床常通过喷砂处理在氧化锆陶瓷表面形成微凹、 沟壑等微观形貌。具有一定流动性的树脂水门汀可渗透至氧化锆表面的超微结构中,树脂固化后可与之形成机械嵌合,增强氧化锆与树脂水门汀界面之间的粘接强度[18]。而氧化锆处理剂相对于树脂水门汀流动性更好,可在氧化锆表面完全润湿和铺展,填充至树脂水门汀无法渗入的区域,经光固化后处理剂与水门汀中的树脂单体聚合为一整体结构,实现树脂水门汀与氧化锆表面的紧密嵌合[19]。

Z-Prime plus(Bisco,美国)、AZ Primer(Shofu,日本)和Clearfil Ceramic Primer(Kuraray,日本)是国内外临床上常用的氧化锆处理剂,均有助于提高氧化锆的粘接强度[20-21]。其中,Z-Prime plus和AZ Primer的功能成分分别为10-甲基丙烯酰氧癸基磷酸酯和6-甲基丙烯酰氧基己基磷酰基乙酸酯,10-甲基丙烯酰氧癸基磷酸酯的磷酸酯基团能够与氧化锆表面的羟基反应形成Zr-O-P化学键[19];而可聚合的丙烯酸酯基团在光固化条件下可与树脂单体发生加聚反应,从而在树脂粘接剂与被粘物体之间形成化学偶联[22]。6-甲基丙烯酰氧基己基磷酰基乙酸酯是一种与10-甲基丙烯酰氧癸基磷酸酯结构相似的酸性单体,有学者在实验室中证实6-甲基丙烯酰氧基己基磷酰基乙酸酯有助于显著改善氧化锆的粘接强度[21]。Clearfil Ceramic Primer是一种双功能陶瓷处理剂,其功能成分为10-甲基丙烯酰氧癸基磷酸酯和三甲基硅烷丙基丙烯酸脂。三甲基硅烷丙基丙烯酸脂虽然不能与氧化锆直接发生化学反应,但可协同促进10-甲基丙烯酰氧癸基磷酸酯的化学偶联,因此可显著增强氧化锆的粘接强度。有学者在实验室中发现当冷热循环老化后,相比于仅含有10-甲基丙烯酰氧癸基磷酸酯的Z-Prime plus 处理组,Clearfil Ceramic Primer 处理组的粘接强度更高,即采用Clearfil Ceramic Primer处理的氧化锆修复体粘接耐久性更强[20]。

有研究证实,Z-Prime Plus处理过的氧化锆陶瓷在使用两种不同树脂水门汀进行粘接时均提供了较高的剪切粘接强度值[10],但在人工老化处理后Z-Primer Plus处理的氧化锆粘接强度有明显下降,而通用型粘接剂处理的则未表现有统计学差异的下降,该结果表明使用通用型粘接剂后的粘接强度和耐久性优于专用处理剂[20]。

2.4 通用型粘接剂的使用

2.4.1 通用型粘接剂 经过不断发展,树脂粘接剂操作步骤由三步法全酸蚀系统逐渐简化为两步法自酸蚀系统及最终的一步法自酸蚀系统。三步法全酸蚀粘接系统由“酸蚀”“底漆”“粘接”3步骤组成,能提供足够的牙体粘接强度,因此被称为牙釉质粘接的“金标准”,但其具有较高技术敏感性和较多术后敏感等问题。两步法自酸蚀系统不再具有酸蚀和底漆处理的分离操作,技术敏感性和术后敏感得到改善。有研究表明,两步法自酸蚀系统在牙本质粘接方面可获得与全酸蚀系统相似的结果[23]。

随着自酸蚀粘接系统的发展,后续出现了一步法自酸蚀系统,它将“酸蚀”“底漆”“粘接” 3 个步骤合而为一,使脱矿与树脂渗透作用在牙体组织表面同时完成[24]。近年来新出现的所谓“第八代”粘接剂仍是一步法自酸蚀粘接剂,也被称为通用型粘接剂[24]。有学者将通用型粘接剂的特征归纳如下[25]:可用于全酸蚀、自酸蚀或选择性酸蚀;可应用于直接修复体和间接修复体的表面,与自固化、光固化及双固化水门汀兼容;可作为处理剂应用于二氧化锆、贵/非贵金属、树脂及不同硅基陶瓷修复体表面,其发挥核心作用的主要功能单体是10-甲基丙烯酰氧癸基磷酸酯。这类酸性单体的亲水端能与牙齿硬组织中的钙离子形成难溶于水稳定的钙盐,疏水端的双键能与树脂相结合进而实现牙体组织和不同修复体之间的粘接[26]。All-Bond Universal (Bisco,美国)、Clearfil Universal Bond(Kuraray,日本)、G-Premio BOND(GC,日本)、Scotchbond Universal(3M,美国)、Tetric N Bond Universal (Ivoclar,列支敦士登)等是国内外临床上常用的通用型粘接剂,均有助于提高氧化锆的粘接强度[27-28]。有研究表明,同样以10-甲基丙烯酰氧癸基磷酸酯为功能成分的通用型粘接剂中Scotchbond的牙本质粘接效果优于其他几者[29],与喷砂联合使用可增强其效果[30]。但通用型粘接剂应用于氧化锆的粘接耐久性稍显不足,有待进一步提高[28]。另外,用一步法通用型粘接剂自酸蚀模式处理牙本质后,在粘接剂未聚合时立即使用树脂水门汀也会显著降低粘接强度,可能是短时间内,一步法通用型粘接剂引发剂成分已经与树脂水门汀发生了部分反应,影响了二者的结合。同时光传导需要透过水门汀固化其下方粘接剂,使粘接单体聚合转化率降低,粘接强度下降。因此在临床应用过程中使用通用型粘接剂时,首先要有充分的时间让粘接剂中的水分挥发,尽可能地保留足够的有效成分;其次,有实验证明通用型粘接剂在冷热循环后试件会发生变形,从而影响粘接强度,这提示临床应用过程中粘接剂应尽量薄涂才能达到较好的粘接效果。另有研究表明,涂布两层Z-Prime Plus后经光固化所提供的氧化锆粘接强度与涂布一层Scotchbond Universal或All-Bond Universal后经光固化所提供的粘接强度无统计学区别[27]。另外有学者指出,相比于单独使用氧化锆专用处理剂或通用性粘接剂,将二者叠加使用对进一步提高氧化锆粘接强度效果有限[28]。

2.4.2 自粘接树脂水门汀 树脂水门汀作为一种粘接材料可以将树脂嵌体、瓷嵌体、全瓷冠、瓷贴面、纤维桩核等修复体很好地与牙体组织粘接成一体,满足美学修复的要求。因此,如何实现树脂水门汀与牙体组织之间良好的粘接显得尤为必要并逐步成为当前口腔粘接学的研究热点。按照树脂水门汀使用前基牙是否需要使用粘接剂可以将树脂水门汀分为全酸蚀系统、自酸蚀系统及自粘接树脂水门汀。其中全酸蚀系统粘接效果良好,但粘接方法复杂、技术敏感性强、临床操作时间长[31]。自酸蚀系统则省略了独立的酸蚀步骤,无需水洗[32]。全酸蚀系统树脂水门汀和自酸蚀系统树脂水门汀作为传统树脂水门汀粘接强度高,美观性好,临床应用广泛,但是它们一般都配有自己的粘接剂,临床操作步骤较多,操作不当会影响到修复体与基牙粘接效果。自粘接树脂水门汀是一种新型粘接材料,它无需配套粘接剂,将酸蚀剂、底涂剂、粘接剂及树脂水门汀糊剂合为一体,操作简单省时,减少了操作步骤,在使用前不需要对基牙表面进行处理,从而更大程度上降低了操作的技术敏感性,且可一定程度耐受基牙表面的潮湿[31-32]。

传统树脂水门汀主要是靠酸蚀牙本质使其脱矿,继而树脂渗入脱矿层形成树脂突而产生机械固位。自粘接型树脂水门汀含酸性单体,不用作牙表面预处理即可使牙本质脱矿,形成树脂突达到机械固位。成分方面,大多数自粘接树脂水门汀含有有机磷酸酯单体10-甲基丙烯酰氧癸基磷酸酯,此类酸性功能单体通过自身亲水基和疏水基的各自作用粘接基牙和修复体,达到提高粘接强度的目的[33]。

自粘接树脂水门汀对比表面处理剂联合使用传统树脂水门汀不仅可减少椅旁操作,使临床应用更加方便,在粘接强度也有较好的效果。另外,杨路等[34]指出在进行冷热循环和长期水储实验后,自粘接树脂水门汀粘接强度虽然有所下降,但在耐久性上能够获得和含10-甲基丙烯酰氧癸基磷酸酯底涂剂预处理后相等甚至更好的效果。有文献表明,不同的自粘接树脂水门汀受其物理性质和所含酸性功能单体自身水解稳定性的差异,在直接粘接修复使用时粘接强度和耐久性有明显差异。同时在临床上常用的5种自粘接树脂水门汀Biscem(Bisco,美国)、G-Cem(GC,日本)、RelyX U200(3M,美国)、Multilink Speed(Ivoclar,列支敦士登)、Maxcem(MC,Kerr,美国)中,Multilink Speed的粘接强度和耐久性较为理想。但含10-甲基丙烯酰氧癸基磷酸酯的自粘接树脂水门汀在作为底漆处理氧化锆后,再使用通用型粘接剂或传统树脂水门汀都能明显增强粘接效果,且不同自粘接树脂水门汀进行预处理后的粘接强度之间不具有统计学意义[35]。因此,临床上含有酸性功能单位的不同自粘接树脂水门汀相较直接修复使用时产生的差异,作为底涂剂时能够更稳定地增强粘接强度和耐久性。