2.1 纳入资料基本概况

2.1.1 文献发布时间 共检索了80篇文献,实际采用26篇,为保持互动节拍器理论支撑体系的完整性和先进性的介绍,作者对2005至2009年的文献采用4篇(16%),2010年后22篇(84%),其中2010至2012年文献9篇,2013至2017年文献13篇。

2.1.2 文献的结构范围 关于大脑定时机制与认知、运动关系方面文献16篇,互动节拍器技术临床应用方面的10篇。实际网络上临床应用报告也较多,为了避免内容重复或雷同,只选择具有代表性的文献纳入综述。

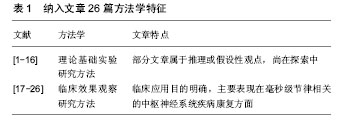

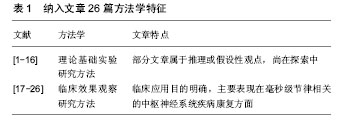

2.2 方法学评价 见表1。

2.3 纳入资料的研究结果特征 ①纳入资料的理论研究较深入、系统化:如大脑3个等级的定时系统、互动节拍器作用认知和运动的机制研究逐年进展,具有连续性;②互动节拍器训练方案设计较细化且规范,注重适用性,强调个性化;③临床应用目的明确,主要表现在毫秒级节律相关的中枢神经系统疾病康复方面。

2.3.1 毫秒级节律运动技术与脑定时功能

互动节拍器的理论基础:众所周知,大脑能持续的测量时间,这种能力对人类很多关键性的行为极其重要(例如节奏感、运动协调、认知、言语及日常生活行为等)。神经心理学的研究高度肯定了大脑定时能力的重要性,它是学习和环境适应能力的关键因素之一。有研究已经证实,时间感觉从婴儿时期就伴随着中枢神经系统的成熟,并不断提高其精密度。

以往研究已经证实,所谓的大脑定时,已经形成共识的3个等级的定时系统包括[1]:①生理定时:指食欲,睡眠-觉醒的循环等行为的管控,一般在24 h范围;参与结构在视交叉上核等大脑的位置;机制有转录/翻译周期环路等;②间隔定时:行为有觅食,行为决定的作出,时间估计从秒到小时的范围;大脑结构有皮质纹状体环路,多巴胺神经;机制有确认的监测,纹状体LTP(长时程增强效应)和LTD(长时程抑制);③毫秒级定时:其行为关系到演讲,谈话、音乐、注意力和运动控制能力,时间精确在毫秒范围内;主要涉及到的脑结构,包括:小脑、基底神经节、右顶叶和背外侧前额叶皮质;机制有小脑的LTP/LTD等。

目前国内外的互动节拍器反馈仪器的开发,认为是基于大脑定时机制,以矫正毫秒级定时系统机能障碍为原理,来改善认知或运动行为的,所以互动节拍技术也称为毫秒级节律反馈技术(millisecond rhythm feedback technique,MRF)。

McGrew等[2]在综合以往毫秒级节律性互动(互动节拍器)康复训练研究的有效性时,提出互动节拍器作用机制的大脑3级水平模型的解释,包括:第Ⅰ级:大脑时钟(或时间加工)的激活;第Ⅱ级:大脑网络交流与同步化的促进;第Ⅲ级:注意力控制系统(ACS)的提升。

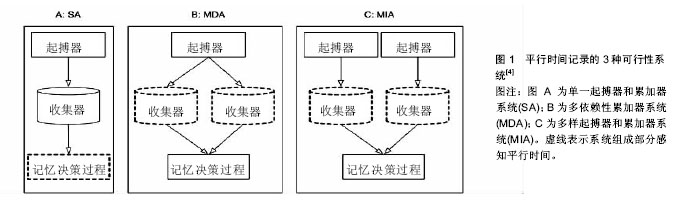

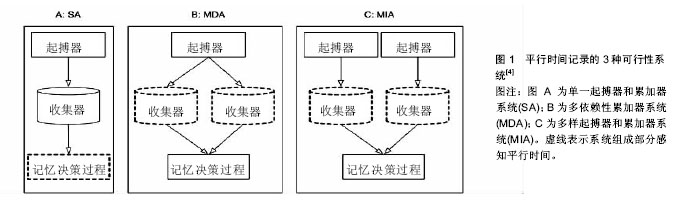

节拍器模型的理论基础:大脑时钟是由一个持续产生神经脉冲的起搏器-累加器(PAM)构成[3]。有研究提出大脑时间记录有3种平行时间的可行性系统模式来感知时间(图1)[4]。另外,科学家们探讨了时间测量性表现的神经基础,发现大脑的时间间隔(节律)并不是由大脑某个单一的解剖结构或位置控制,而是涉及数个大脑结构的同步化(通常在网络通路,循环或环路上出现),尤其与小脑,前扣带回,基底神经节,背外侧前额叶皮质,右顶叶皮质,运动皮质以及前纹状体循环有关。

有研究认为:持续时间估计(又称为外显计时)与基底神经节(BG)、辅助运动区、小脑和前额叶皮质都与外显的持续时间估计相联系[5]。但是,每一个区域或者都有一种功能上不同的作用,并且可以通过不同的任务内容进行区分。近年有研究提出了纹状体节拍频率模型(SBF)[6],目前被视为内部时钟一种潜在的更合理的生物模型。尽管人类大脑包含不同级别的时钟是一种共识,但提示了“确定它的神经基础和证实它的构成是非常困难的。”Hari等[7]根据脑磁图(MEG)和脑电图(EEG)提供毫秒级的时间分辨率数据研究指出:准确的时间是在个体脑区中重要的神经元、神经元回路的相互作用下而产生的。通过人脑中分层次的组织构成多重时间集成系统,可感知时间范围从几微秒到几十或上百毫秒,对运动、认知功能的感知可长达数分钟,而对体内激素和情绪变化可达几个小时甚至几个月。另外,很多脑部疾病都可能损害精确定时能力。

文章认为MEG的数据认证了多重时间集成系统的客观存在,但是活动节律的数据还不能体现刺激或任务的具体信息(大脑网络的“表征”),如果能增加空间分辨率或精度时间分辨的脑成像,相信会更好地了解大脑的时间节律控制。显然大脑定时的基础性研究还需要更好的手段。

2.3.2 毫秒级节律训练技术对脑定时功能的作用机制文章认为关注大脑内部毫秒级时钟能够正常发挥功能,并拥有一些基本的神经认知机制是必要的。一般认为,在互动节律训练时,参与者接收到互动节拍器反馈信息与目标节拍比较,并根据反馈结果进行调整,降低反馈误差,随着时间的推移,参与者大脑时钟模型被强化后(大脑可塑性),大脑定时能力的效率得到提升。

提升白质纤维束处理信息的速度和效率:回顾许多研究认为节拍技术可促进大脑网络交流与同步化,如通过提升白质纤维束处理的速度和效率,尤其是对大脑双侧顶部-额部区域之间的影响,可能进而提升的大脑网络交流水平。有研究认为:互动节拍器治疗的结果可能是提高了多感官的准备能力,更完善的控制网络,会有更好的协调反应结果,提升了的皮质机能的持久性,以及大脑网络白质连接的重建[8]。

有研究认为:节拍技术是通过网络联系能力水平的提升,它基于大脑核心的P-FIT智力模型(额叶和顶叶的整合),提高额叶和顶叶大脑网络的工作效率[9],而并非某个大脑特定区域。文章认为:传统的不同大脑区域控制不同功能,或是“模块或功能专业化”的认识是不完善的,不要孤立的对待各大脑区域功能(如认知、感知和运动功能)。智力的P-FIT模型和互动节拍器训练效果是否相吻合的,互动节拍器能否提高顶叶-额叶大脑网络的效率,值得进一步探讨。

2.3.3 如何认知大脑的网络?当代神经科学对大脑网络进行了更深入的研究,并逐渐意识到人类大脑处理信息是通过不同的大脑回路或环路。尽管模块的观点仍然可以提供关于大脑的重要的见解,但是研究证据表明它有严重的局限性,并且有可能是误导性的。新兴的大规模的大脑网络研究已经得出一些大脑和神经认知的功能。

根据Bressler等[10]的研究,一个大范围的功能网络能成为相关联的大脑区域的集合,它们相互影响共同执行特定的功能。更重要的是,组成的大脑区域在广泛的大脑网络中执行着不同的任务。一些区域作为控制者或任务转换者,协调、指导并使涉及到得其它大脑网络同步化。其它区域网络操控着感知或运动信息的交流,且以“思考”的形式参与意识操纵信息。

大规模大脑网络的研究表明,认知、感知和运动功能是分布在大脑中的不同区域交流的结果。大脑在空间上应该是彼此相隔甚远的不同区域,通过一种快速且同步化的大脑信号进行交流[11-12]。这种网络被认为是执行特定的认知、感知或运动行为而传送往返信号时,作为优先途径来考虑的。正如互动节拍器的三级理论中第Ⅰ级所描述的,互动节拍器可能通过提升大脑内部时钟的时间加工能力来提升信息的通畅和同步性。

神经学科学家已经认识到一些核心性的大脑网络结构或环路的存在。如Bressler等[10]描述了至少5个核心的大脑功能网络-空间注意力,语言,外显记忆,面部对象的识别以及工作记忆-执行功能,其中有3个提到的核心网络和互动节拍器的认知行为具有特殊的相关性,最有可能影响互动节拍器的治疗效果。

2.3.4 注意力控制系统(ACS) 文章认为人类大脑具有注意控制能力已经成为共识。但是,人类的思维决定了集中或控制自己的注意力最长只能达到20-30 min。为了提高一个人将注意力只集中于信息相关任务的能力,这要求对某个人“锁定”注意力的状态有持续的监控和及时的反馈。当注意力高度集中时,认知控制机制保持持续的监控行为,并且能够抵抗外部干扰和内部自己“注意力涣散”。

对提升工作记忆或认知能力(例如,一般智力,阅读理解,和SAT分数等测试)的研究实践中,涉及注意力控制的猜想,已经得到了许多研究的支持。如Chuderski 等[13]进行了关注和集中注意力的能力的研究,在受试者可变智力中占62%。执行功能在可变智力中占13%。Unsworth等[14]提出1个模型,指出工作记忆影响注意力控制,反之对每天集中注意力的失败有影响,也会对SAT的分数(学术能力评估测试)有显著的影响。 McVay等[15]报道一个研究结果,指出阅读理解能力可受到工作记忆容量和心不在焉(与任务不相关的思维)共同直接影响。这些研究,最主要关注的点在于注意力控制、注意力涣散和工作记忆对认知结果的影响。也有一些研究者的结论认为工作记忆能力可能不过是执行或注意力的控制结果。通过提升注意力控制系统效率来提高注意力,注意力控制系统可以保持工作记忆中目标相关信息的激活并提高内部(心不在焉)和外部抵抗干扰的规律性。同研究认为“心不在焉表示一部分的执行控制的失败。心不在焉的出现是自动产生的,由个人目标相关思维(从大脑网络的默认模式中出现)的出现和紧迫性决定的,为了应对内部和外部环境的治疗,同样也有执行控制系统的能力—或是无能力—以捍卫主要任务不受干扰的功能”。

本世纪初已有人明确提出:互动节拍器加强记忆的主要机制是注意力控制和抑制的训练。为了保持“和目标相吻合”[16],就要求受试者像一束激光聚焦在目标“节律音调反馈”上(保持一段时间),并关闭或抑制对内部(心不在焉)或外部刺激产生的注意力干扰。

以上提示:外界“正确”的节律性信息刺激有可能会促进大脑网络同步化(激活),或是控制注意力来改变个体认知和运动机能的低下或障碍,这种理念可能为利用互动节拍器治疗中枢神经系统功能障碍奠定了理论基础。

2.3.5 互动节拍器的操作方法 互动节拍器训练的程序可简单归纳为:参与者在训练的同时接收到节拍器反馈的信息(声音或视频),然后与目标(标准)节拍比较,并根据反馈结果进行自我调整运动的节律,以降低反馈误差,逐步实现具有实际应用价值的运动。

目前国外的训练方案设计较细化且规范,较注意适应性,强调个性化,如Beckelhimer等[17]在训练方法的描述中写到:初始期测量毫秒级的误差及估测肢体损伤水平变化。单独的运动损伤变化描述不能作为设定运动节律的临床依据,主张两者结合来反映机体运动能力的变化。还可实施加拿大职业行为测量(COPM),评价个人生活能力如何等。康复疗程至少在6周以上。

初始预试结束后,干预(节律训练)阶段就开始,连续4周,每周3次的治疗处理。每次处理持续60 min,其中5 min预备拉伸运动,然后30 min的互动节拍器训练,需要声音节拍反馈仪配合;最后约25 min的目的功能活动(作业活动)。参与者的目的功能活动是指经过加拿大职业行为测量评价确定的任务。活动如两手系鞋带,开广口瓶等个体需要的动作训练。每个部分活动的数量和持续时间都不一样,取决于参与者的耐性。参与者除了自身积极完成单独动作,也可从事其它日常活动。

一般互动节拍器的方案分为6个阶段。这期间参与者需要进行预定的肢体动作训练。阶段一:参与者需要选定参照物;阶段二,声音指导;阶段三,定时技巧;阶段四,提升定时技巧;阶段五,集中精神技巧;阶段六,持续集中和定时训练。

Michael等[18]在研究帕金森病的节律运动训练时提出用优化的感官信号矫正步态训练的疗效的方法。即采用适应患者节奏的节拍器刺激(同步化),来改进稳定性和重建健康的步态动力学机制。另外在步态训练中,主张利用律动性音乐、低音频率的节律提示以及动作视频的配合(视觉刺激),来促进运动节律同步化和确保训练的可行性。文章认为这是一个新的康复理念,但视频的作用尚无共识。

2.3.6 互动节拍器临床应用效果 关于互动节拍器的临床应用报告较多,文章归纳该技术主要针对的群体:多动症、运动障碍、自闭症谱系障碍、脑损伤、听觉处理障碍、阅读障碍、语言学习障碍、非语言学习障碍、口吃、截肢、帕金森、中风偏瘫、脊髓损伤、脑瘫、舞蹈症等,近年的典型的临床报告列举如下。

认知障碍:Nelson等[19]研究互动节拍器对脑损伤引起的认知障碍的作用,分为正常组和外伤组,并对外伤组随机分为单纯接受标准化康复护理(SRC)组和SRC加15阶段的互动节拍器训练两组。实验主要观察一系列可重复的神经心理状态评估(RBANS)的指数。其中包括Delis-Kaplan执行功能系统的选择测试(Trail Making Test和色词干扰)、韦氏成人智力量表第4版(查找符号、数字符号、数字广度、和字母数字排序)以及视听连续综合测试,结果显示互动节拍器组认知注意观察、即时记忆和延迟记忆表现出显著的改善,SRC对互动节拍器治疗组的神经心理学方面的改善也有积极作用。有研究对美国北卡罗莱纳东部30名65岁以上健康老人,每周3次每次30 min的互动节拍器技术训练,采用注意力测试,九孔插柱试验评定,经数周训练后,发现其认知和精细运动敏捷分数改善明显,并毫秒级节律误差缩小[26]。认为互动节拍器技术是改善认知和运动健康老年人的性能的有前景的工具。Shank等[20]在实施了互动节拍器治疗的40例混合性运动和认知障碍诊断的儿童中,对手功能效果方面做了回顾性研究,认为互动节拍器训练在提高定时技能、手功能和自我调节行为上具有潜在的治疗价值,显示了认知和运动技能之间具有高度相关性。

中枢系统运动障碍:Hill等[21]把互动节拍器用在的偏瘫康复中,将患者随机分为对照组为常规OT训练,实验组常规OT训练加互动节拍器技术训练,每次 60 min,每周3次,共计10周。观察指标上肢Fugl-Meyer功能(损伤),上肢运动能力测试(功能),盒块测试(功能),脑卒中影响量表(生活质量)和加拿大作业活动评估(感知能力和满意度);结果互动节拍器+OT组表现出损伤下降和生活质量的提高,认为节律时间训练对卒中的作业疗法是个较好补充。

另外,如Sarah等[22]对卒中发病1年内患者互动节拍器干预训练4周后,上肢Fugl-Meyer功能评分、AMAT值也明显提高(特别表现在抓,下翻,内转动作上)。加拿大作业活动评估的注意力和功能活动的认可度也获得提高。对发病1年以上效果如何未见报道,即远期效果未见论证。

Rosenblum等[23]对比研究42例7-12岁儿童的定时能力和书写功能的关系时,其中诊断为发育性协调障碍儿童(DCD)12例,余下发育健康的为对照组。使用了14次互动节拍器技术及在电子平板上的3项手写功能任务,结果表明组之间差异显著;发育性协调障碍儿童都存在定时障碍,主张互动节拍器可以作为发育性协调障碍儿童的评估和干预工具。

Dahan等[24]在回顾注意力缺陷/多动障碍(ADHD)的4类异常运动模式(注意任务,动作准备,运动执行和运动监控阶段的异常)的干预措施中,描述了互动节拍器技术,认为其对于运动控制技能是一个独特的积极干预,它包括功能规划及调节运动节律。他介绍了的一项研究:将56例互动节拍器技术治疗的患儿随机分为互动节拍器训练,视频游戏训练和无训练3个组。实施4周后,结果表明,从互动节拍器组男生的注意力和运动控制明显改善且优于在其他两组。因此Dahan等[24]主张互动节拍器技术作为传统药物疗法的补充治疗。

Ziereis等[25]研究了不同类型的体能活动对儿童ADHD执行能力影响,训练组按照动作程序有规律练习投篮球、平衡技巧和手的动作,结果表明:训练组症状明显改善,尤其在工作记忆和运动执行能力方面优于对照组(无规律训练)。认为长期的有规律性的体育活动也是一种替代或补充ADHD的非药物治疗方法,如果认为该训练也蕴含着节律性活动规律,但是尚未见报道,还需要机制作用的研究。

.jpg)

.jpg)