中国组织工程研究 ›› 2019, Vol. 23 ›› Issue (8): 1291-1298.doi: 10.3969/j.issn.2095-4344.1089

• 骨与关节循证医学 evidence-based medicine of the bone and joint • 上一篇 下一篇

皮质骨通道螺钉与椎弓根螺钉固定用于后路腰椎椎体间融合的Meta分析

王 亮,李立军,朱福良,姜竹岩,王 帅,倪东馗

- 天津医科大学第二医院骨科,天津市 300211

Cortical bone trajectory screw versus pedicle screw fixation after posterior lumbar interbody fusion: a meta-analysis

Wang Liang, Li Lijun, Zhu Fuliang, Jiang Zhuyan, Wang Shuai, Ni Dongkui

- Department of Orthopedics, the Second Hospital of Tianjin Medical University, Tianjin 300211, China

摘要:

文章快速阅读:

.jpg)

文题释义:

传统椎弓根螺钉固定:已广泛用于后路腰椎椎体间融合术中治疗脊柱退行性病变、椎管狭窄、肿瘤、椎体骨折等外伤性疾病,是目前腰椎椎间术中应用最为广泛的手术之一。但后路腰椎椎体间融合术中置入椎弓根螺钉时需要广泛的软组织剥离及牵拉,容易侵犯临近椎间关节,具有与皮质骨接触面积有限、转矩小等缺陷。

椎弓根皮质骨通道螺钉固定:该技术的置钉点较传统椎弓根螺钉更靠近中线棘突,软组织剥离较少,且其置钉方向为内下向外上,故较少侵犯临近椎间关节,皮质骨螺钉螺纹排列紧密,而且螺钉与皮质骨接触面积较大,故可增加螺钉的转矩或抗拔出力,理论上较传统椎弓根螺钉固定更具优势。

摘要

背景:传统椎弓根螺钉固定技术现广泛用于后路腰椎椎体间融合手术中,由于其广泛的软组织剥离及易侵犯椎间关节等较多并发症,2009年后逐渐将皮质骨通道螺钉固定技术应用于后路腰椎椎体间融合术中以减少并发症,目前尚未有单独的Meta分析对皮质骨通道螺钉固定技术与传统椎弓根螺钉固定技术在后路腰椎椎体间融合术后的临床疗效进行研究。

目的:运用Meta分析法对椎弓根皮质骨通道螺钉固定与传统椎弓根螺钉固定在后路腰椎椎体间融合术后的临床疗效进行系统评价。

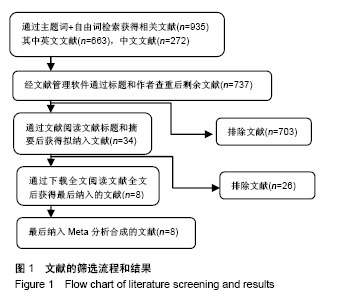

方法:计算机检索PubMed、The Cochrane Library、Embase、Scopus、Web of Science、中国知网(CNKI)、中国生物医学系统(CBM)、万方等数据库中进行检索,以CBT、cortical bone trajectory、cortical screw、PS、Pedicle Screw、皮质骨通道螺钉、椎弓根螺钉等为关键词,检索时间从建库到2018年7月。由2名研究者独立对检索到的文献进行筛选并对纳入文献进行质量评价和数据提取,使用Rev Man 5.2软件进行Meta分析。

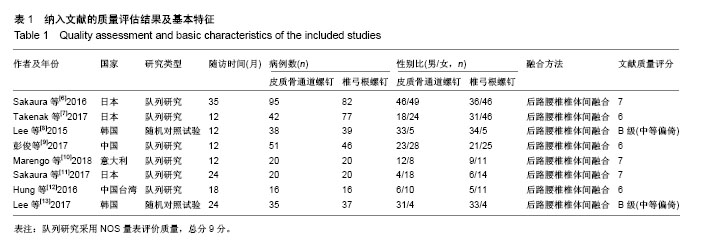

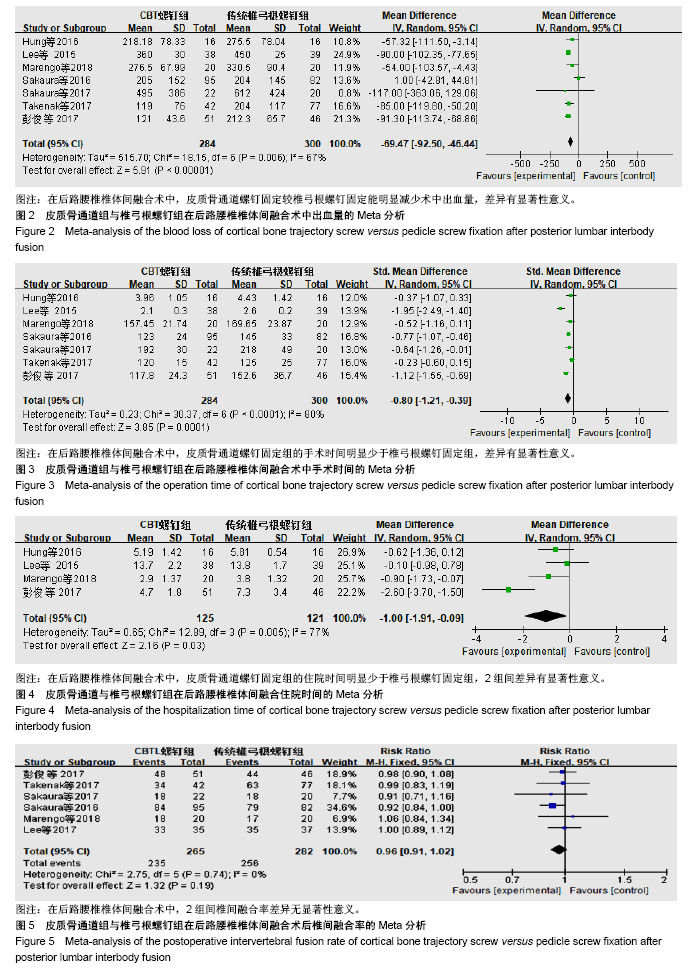

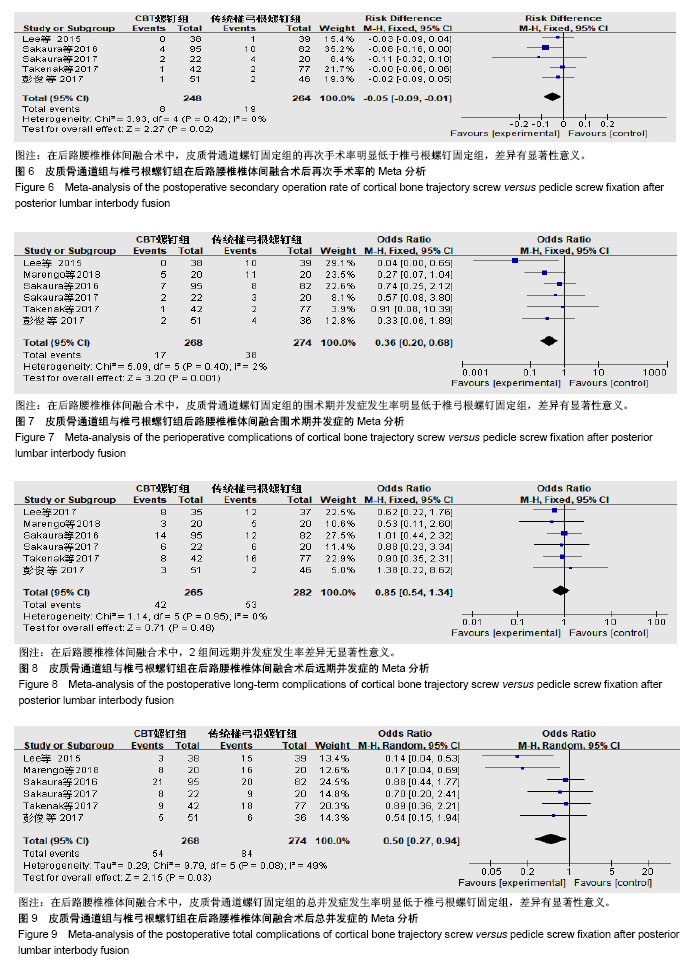

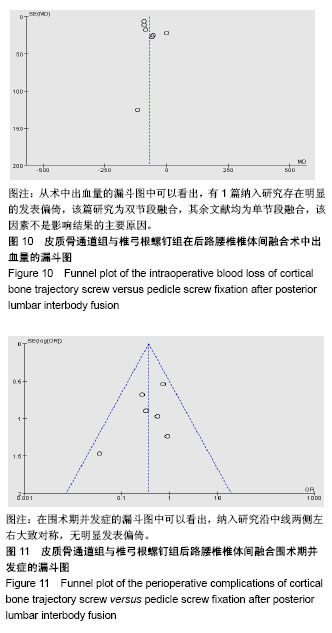

结果与结论:①共纳入8篇文献,其中英文文献7篇,中文文献1篇;随机对照试验2篇,队列研究6篇;共纳入病例656例,其中皮质骨通道螺钉组319例,椎弓根螺钉组337例;②Meta分析结果显示,2组在手术时间、术中出血量、术后住院时间方面差异有显著性意义,皮质骨通道螺钉优于传统椎弓根螺钉组(P < 0.05);③2组在围术期并发症、术后随访期间总并发症及二次手术率方面差异有显著性意义,皮质骨通道螺钉优于传统椎弓根螺钉组(P < 0.05);④在远期并发症及椎间融合率方面2组差异无显著性意义(P > 0.05);⑤提示与传统椎弓根螺钉骨钉技术相比,在后路腰椎椎体间融合术中皮质骨通道螺钉在手术时间、术中出血量、术后住院时间、围术期并发症、总并发症及二次手术率等临床效果方面有明显优势,但在椎间融合率及远期并发症方面两者并无明显差异。

中国组织工程研究杂志出版内容重点:人工关节;骨植入物;脊柱;骨折;内固定;数字化骨科;组织工程

ORCID: 0000-0001-9608-9561(王亮)

中图分类号:

.jpg)