中国组织工程研究 ›› 2018, Vol. 22 ›› Issue (12): 1872-1876.doi: 10.3969/j.issn.2095-4344.0205

• 组织构建实验造模 experimental modeling in tissue construction • 上一篇 下一篇

失用性骨质疏松模型大鼠血清Ⅰ型胶原羧基端交联肽与骨密度的相关性

易开君,王莲朋,丁慧勇,孔 丹,韩亚军,马风华,段蔚楠,周高晋,李国华

- 新疆医科大学第二附属医院骨科,新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 830000

Correlation of serum C-telopeptide cross-linked collagen type I with bone mineral density in a rat model of disuse osteoporosis

Yi Kai-jun, Wang Lian-peng, Ding Hui-yong, Kong Dan, Han Ya-jun, Ma Feng-hua, Duan Wei-nan, Zhou Gao-jin, Li Guo-hua

- Department of Orthopedics, the Second Affiliated Hospital of Xinjiang Medical University, Urumqi 830000, Xinjiang Uygur Autonomous Region, China

摘要:

文章快速阅读:

.jpg) 文题释义:

腿尾固定:是目前建立失用性骨质疏松症最常见的方法之一,这种建模方法可排除绝经状态下雌激素减少的干扰,选择了体质量相近、饲养条件相同,排除了其他处理因素对实验结果的干扰;它是将某一后肢及尾部近端采用医用钢丝穿过后肢踝部固定于大鼠尾部近端1.0-2.0 cm处。

Ⅰ型胶原羧基端交联肽:是重要骨吸收标志物之一,含有特异性表位的多肽片段,为骨Ⅰ型胶原蛋白的降解产物,反映骨吸收和破骨细胞活性的特异性指标。

文题释义:

腿尾固定:是目前建立失用性骨质疏松症最常见的方法之一,这种建模方法可排除绝经状态下雌激素减少的干扰,选择了体质量相近、饲养条件相同,排除了其他处理因素对实验结果的干扰;它是将某一后肢及尾部近端采用医用钢丝穿过后肢踝部固定于大鼠尾部近端1.0-2.0 cm处。

Ⅰ型胶原羧基端交联肽:是重要骨吸收标志物之一,含有特异性表位的多肽片段,为骨Ⅰ型胶原蛋白的降解产物,反映骨吸收和破骨细胞活性的特异性指标。

.jpg) 文题释义:

腿尾固定:是目前建立失用性骨质疏松症最常见的方法之一,这种建模方法可排除绝经状态下雌激素减少的干扰,选择了体质量相近、饲养条件相同,排除了其他处理因素对实验结果的干扰;它是将某一后肢及尾部近端采用医用钢丝穿过后肢踝部固定于大鼠尾部近端1.0-2.0 cm处。

Ⅰ型胶原羧基端交联肽:是重要骨吸收标志物之一,含有特异性表位的多肽片段,为骨Ⅰ型胶原蛋白的降解产物,反映骨吸收和破骨细胞活性的特异性指标。

文题释义:

腿尾固定:是目前建立失用性骨质疏松症最常见的方法之一,这种建模方法可排除绝经状态下雌激素减少的干扰,选择了体质量相近、饲养条件相同,排除了其他处理因素对实验结果的干扰;它是将某一后肢及尾部近端采用医用钢丝穿过后肢踝部固定于大鼠尾部近端1.0-2.0 cm处。

Ⅰ型胶原羧基端交联肽:是重要骨吸收标志物之一,含有特异性表位的多肽片段,为骨Ⅰ型胶原蛋白的降解产物,反映骨吸收和破骨细胞活性的特异性指标。摘要

背景:Ⅰ型胶原羧基端交联肽和Ⅰ型胶原氨基端前肽是目前敏感性较好的骨代谢标记物,能够反映骨形成和骨吸收的状态。

目的:分析Ⅰ型胶原羧基端交联肽与失用性骨质疏松症的关系。

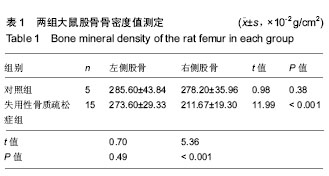

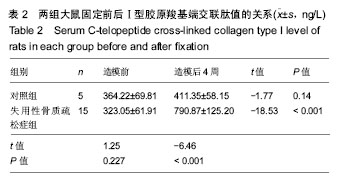

方法:雄性SD大鼠,体质量180-220 g,随机分成对照组和失用性骨质疏松症组。大鼠采用踝尾固定法将右后肢固定4周,建立失用性骨质疏松症大鼠模型;其余大鼠为对照组,麻醉后不做任何处理。造模前后行腹腔静脉采血,再取出股骨,检测SD大鼠血清Ⅰ型胶原羧基端交联肽和两侧股骨骨密度值。

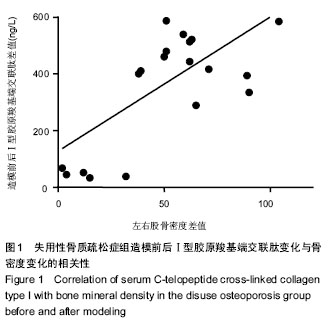

结果与结论:①造模前,两组大鼠血清Ⅰ型胶原羧基端交联肽水平相近(P > 0.05);造模4周后,失用性骨质疏松症组血清Ⅰ型胶原羧基端交联肽水平显著高于造模前和对照组(P < 0.01);对照组2个时间点血清Ⅰ型胶原羧基端交联肽浓度比较差异无显著性意义(P > 0.05);②失用性骨质疏松症组造模前后血清Ⅰ型胶原羧基端交联肽差值与两侧股骨骨密度差值呈正相关性(r=0.426,P < 0.01);③失用性骨质疏松症组左股骨骨密度高于右股骨骨密度(P < 0.01),对照组两侧股骨骨密度比较差异无显著性意义(P > 0.05),失用性骨质疏松症组右股骨骨密度显著低于对照组(P < 0.01);④结果说明,踝尾固定建立失用性骨质疏松症模型切实可行;失用性骨质疏松症可促进Ⅰ型胶原羧基端交联肽的生成,致骨密度减少,Ⅰ型胶原羧基端交联肽与骨量丢失程度呈正相关,可用于骨质疏松的疗效评价和诊断。

中国组织工程研究杂志出版内容重点:组织构建;骨细胞;软骨细胞;细胞培养;成纤维细胞;血管内皮细胞;骨质疏松;组织工程

ORCID: 0000-0002-6456-5161(易开君)

中图分类号:

.jpg) 文题释义:

腿尾固定:是目前建立失用性骨质疏松症最常见的方法之一,这种建模方法可排除绝经状态下雌激素减少的干扰,选择了体质量相近、饲养条件相同,排除了其他处理因素对实验结果的干扰;它是将某一后肢及尾部近端采用医用钢丝穿过后肢踝部固定于大鼠尾部近端1.0-2.0 cm处。

Ⅰ型胶原羧基端交联肽:是重要骨吸收标志物之一,含有特异性表位的多肽片段,为骨Ⅰ型胶原蛋白的降解产物,反映骨吸收和破骨细胞活性的特异性指标。

文题释义:

腿尾固定:是目前建立失用性骨质疏松症最常见的方法之一,这种建模方法可排除绝经状态下雌激素减少的干扰,选择了体质量相近、饲养条件相同,排除了其他处理因素对实验结果的干扰;它是将某一后肢及尾部近端采用医用钢丝穿过后肢踝部固定于大鼠尾部近端1.0-2.0 cm处。

Ⅰ型胶原羧基端交联肽:是重要骨吸收标志物之一,含有特异性表位的多肽片段,为骨Ⅰ型胶原蛋白的降解产物,反映骨吸收和破骨细胞活性的特异性指标。