专利申请现状包括专利申请的数量、申请人类别和国省分布、具体技术领域等信息,它能够直接反映该技术领域技术研发成果、研发路线和专利布局,间接反映影响其变化的宏观因素和专利申请策略等信息。因此,文章从专利申请的变化、专利申请人的分布、具体技术领域的专利申请情况、重点专利申请人的专利申请情况等发明进行分析和研究。

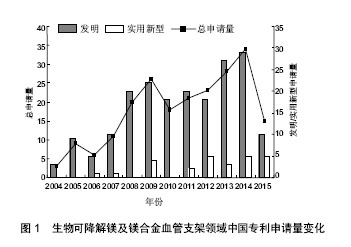

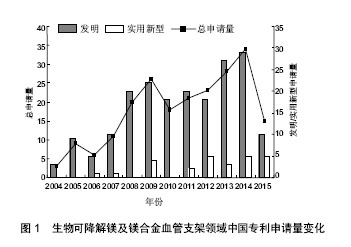

2.1 生物可降解镁及镁合金血管支架领域中国专利申请量年度趋势 截止至2015-12-08,生物可降解镁及镁合金血管支架领域中国专利申请共计217件,其中发明专利申请为191件,实用新型专利申请为26件。发明专利申请中,按照专利合作条约(即PCT)提出的国际申请(以下简称PCT申请)为38件,国内申请为153件。

2.1.1 年度申请量快速增长,发明专利占主导地位2004年生物可降解镁及镁合金血管支架领域首次出现专利申请,之后,申请量仅在2006和2010年略有下降,其余年份总体呈上升趋势。即使2014年和2015年的数据由于专利公开制度并未完全呈现,也可以看出,专利总申请量从2004年的3件,快速增长至2014年的34件,增幅愈10倍,说明该领域的技术热点形成,且专利申请人对专利技术成果的保护意识逐渐增强(具体见图1)。同时,代表较高技术含量的发明专利申请量在全部专利申请中占绝对优势地位,体现了该领域技术研发和创新的水准都处于较高水平。

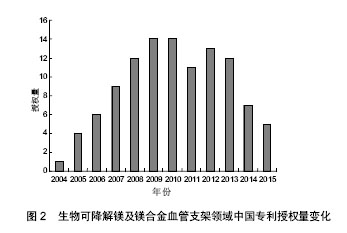

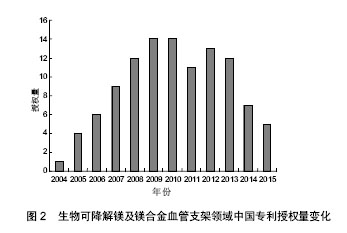

2.1.2 年度授权量进入稳定期 依据中国专利法的规定,专利得以授权,发明和实用新型专利必须具备新颖性和创造性,因此一个领域专利授权量的多少能够比较紧密的代表发明创造的技术高度和创新难度。该领域的专利授权量在2004至2009年持续增长之后,逐渐进入稳定期,并没有呈现专利申请量的持续增长趋势,2014年和2015年的授权量较低,是因为这2年申请的发明专利目前大部分还处于专利审查阶段(图2)。由此可以看出,该领域的技术发展进入一定的平台期,热点依然存在,但是大规模和高水准的技术突破存在一定困难。

2.2 专利申请人分布情况分析

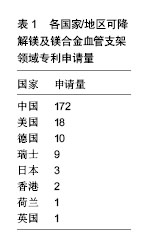

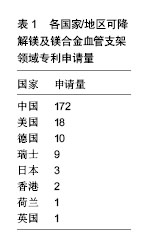

2.2.1 国内申请人占据主导地位 该领域国内申请人的专利申请量为172件,这说明在国内可降解镁及镁合金血管支架技术的研发和创新中,国内主体占主导地位,而医疗器械领域的传统强国,例如美国、德国、瑞士等也分别申请了一定数量的专利,具体见表1。

国内申请人中,研发机构和企业实力较强、医疗技术发达的省份,例如江苏、北京、上海、广东和辽宁等申请量占据了明显优势地位(具体参见表2),这一方面体现出专利、研究和产业的紧密联系,另一方面也体现出国内研发主体对技术创新的专利保护意识的增强。

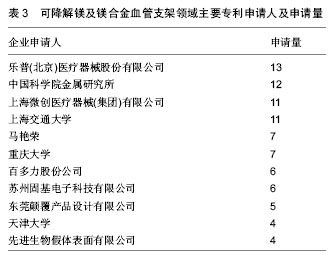

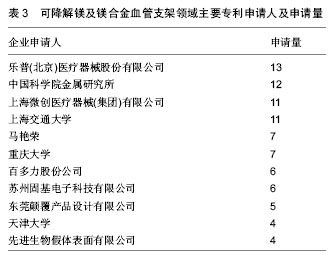

2.2.2 企业和科研单位并驾齐驱,研发结合型申请有待提高 该领域中,企业和科研单位分别申请了99件和88件专利,此外还有企业与科研单位的联合申请8件,个人申请仅占19件。该领域中申请量超过4件的申请人共11个,其中包括企业6家,科研单位4家,个人申请1人,因此企业和科研单位的申请是专利申请的主要力量(具体见表3)。而科研单位专利申请占总申请的比例较高是本领域专利技术发展的特点之一,由此可以反映出该领域的技术发展和创新更多的还出现在研究和实验阶段,能够广泛应用于产业的成熟技术还没有达到一定的高度。此外,在大规模的科研单位专利申请的背景下,代表研究-产业结合模式的研发结合型申请量依然较少,也在一定程度上反映出从将技术创新从实验室到工厂再到手术室的探索存在提高的空间。

2.3 生物可降解镁及镁合金血管支架各分技术领域专利申请情况 专利领域中主要采用国际专利分类表(IPC)对专利申请进行分类,国际专利分类能够对发明专利申请或实用新型专利申请的技术主题进行分类,将最能充分代表发明信息的分类号排在第一位,其中发明信息是指专利申请的全部文本中代表对现有技术的贡献的技术消息。因此专利申请的分类号的分布可以代表某一技术领域中对技术创新的具体方向和技术贡献

[3]。

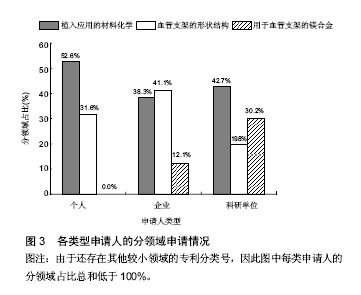

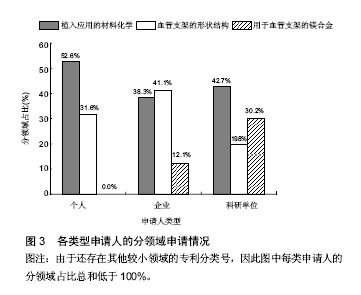

支架的镁合金分领域的专利申请;科研单位申请人的专利申请中,相比较企业申请人,用于血管支架的镁合金分领域的专利申请明显较多,而血管支架形状结构分领域的专利申请占比较低(图3)。通过以上区别可以看出,科研单位申请人与技术研发联系更为密切,更倾向于从基本原料(即镁合金)和植入的材料化学应用进行技术创新,而企业申请人更多的需要考虑具体的应用效果,因此对于与应用效果更直接关联的植入的材料化学应用和形状结构方面付出了更多的技术创新。

2.3.1 重点分领域突出,各分领域均存在热点 按照国际专利分类表对生物可降解镁及镁合金血管支架领域做进一步细分,主要包括:镁及镁合金血管支架在植入应用中的材料化学领域(A61L,涉及外科用品的化学和材料方面)、镁及镁合金血管支架的形状结构领域(A61F,涉及可植入血管内的滤器或支架)、用于血管支架的镁合金领域(C22C,涉及合金)3个分技术领域。通过对该领域专利申请的第一分类号的分析可知,镁及镁合金血管支架在植入应用中的材料化学分领域专利申请为89件,镁及镁合金血管支架的形状结构分领域和用于血管支架的镁合金分领域的专利申请分别为69件和39件。同时需要注意的是,国际专利分类中还包括表明对发明信息补充的附加信息的分类号,统计该领域所有专利申请的第一分类号和附加信息分类号,涉及到镁及镁合金血管支架在植入应用中的材料化学分领域的专利申请为157件,占比超过七成。

植入应用中的材料化学分领域的专利申请最早出现在2004年,并从2007年开始每年的申请量都稳定在10件以上,保持了较高的申请量和技术热度。该分领域的专利技术早期主要关注于镁及镁合金材料在体内的耐腐蚀性能和降解速率,从2006年起,该分领域开始关注其表面的聚合物载药涂层,主要体现在载药涂层对支架性能的改性、聚合物涂层与镁支架降解速率的配合,载药涂层的释药性能、药物或治疗活性物质的选择、支架与抗再狭窄等性能的关系等专利技术热点。

镁及镁合金血管支架的形状结构领域的专利申请同样最初出现在2004年,这也反映出对本领域技术人员对结构特性和支架性能之间关系的关注。该分领域的申请量波动较大,总体来说从2012年开始保持了较高的申请量,但是,需要注意的是,该分领域从2009年开始,实用新型的申请比重增加,这也从一方面反映出该分领域创新出现瓶颈,更大更快的技术突破不多,更多的体现在对已有技术框架的细节改进上。该份领域的专利技术热点更多的体现在支架表面微孔的结构特性、支架整体的机械结构性、支架在血管内扩张和支撑的特性等方面。

用于血管支架的镁合金分领域的专利申请相比之前两个分领域出现较晚,最早的该分领域申请出现在2008年,但是申请量从2011年开始迅速增长,且该分领域的专利申请均是发明专利申请,代表着该领域专利技术成为最近几年的研究热点。该分领域的专利技术热点比较集中,主要是通过对镁合金中各元素的调整或者对镁合金制备工艺的优化,实现对镁合金耐腐蚀性、机械强度和降解性能的改进。

因此,植入应用中的材料化学方向是当前生物可降解镁及镁合金血管支架领域专利技术的研发主流,同时镁及镁合金血管支架的形状结构方向和用于血管支架的镁合金方向也是技术研发的热点分领域。

2.3.2 各类型申请人在分领域上各有重点 不同类型的申请人在该领域的分领域专利申请中存在较为明显的区别,以代表发明信息的第一国际专利分类号统计为例:个人申请人的专利申请主要以植入应用中的材料化学分领域为主,也存在较多的血管支架形状结构分领域的专利申请;企业申请人的专利申请中,植入应用中的材料化学分领域和血管支架形状结构分领域的专利申请基本持平,还存在较少数量的用于血管

2.4 主要申请人专利技术现状和分析 主要申请人往往在该领域具备雄厚的技术或资金实力,代表着技术研发或应用的主流方向,因此本文选取3个主要申请人进行分析,分别是属于企业的乐普(北京)医疗器械股份有限公司,属于科研单位的中国科学院金属研究所,以及国外主要申请人百多力股份公司。

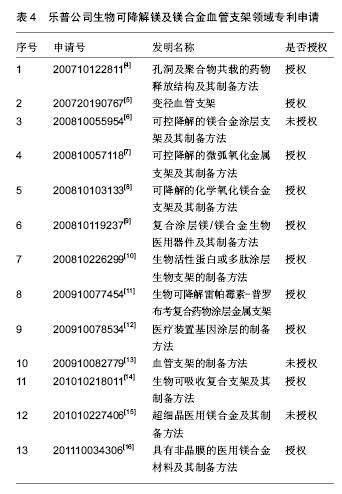

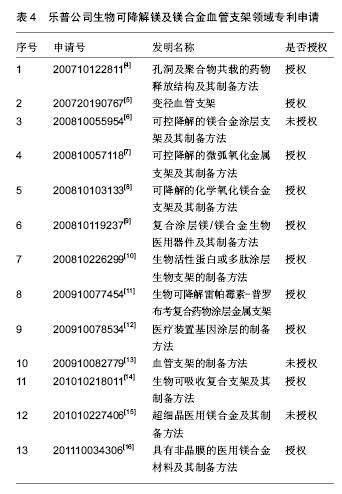

2.4.1 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 乐普(北京)医疗器械股份有限公司(以下简称乐普公司)是国内血管支架领域的龙头企业之一,乐普公司在生物可降解镁及镁合金血管支架领域的专利申请最早于2007年,包括12件发明专利申请和1件实用新型专利申请,已获授权10件(具体见表4)。乐普公司在该领域的专利技术包括:对镁及镁合金血管支架表面进行可降解高分子载药覆膜(表中序号1、3和8的专利申请,以下用序号简称上述专利申请)、氧化膜(序号5)、微弧氧化膜(序号4)、可降解聚合物膜和铁膜复合涂层(序号6)和非晶膜处理(序号13),从而克服了镁及镁合金的腐蚀速率过快的缺陷,同时实现药物的可控释放;对镁合金支架进行变径处理(序号2)和采用激光雕刻板材制备工艺(序号10);多种具有特定晶相的二元或三元镁合金及其制备工艺(序号12)或上述镁合金与可降解聚合物涂层结合(序号11);此外,需要注意的是,乐普公司还涉及不使用基质而直接在血管支架表面负载生物活性蛋白、多肽、基因或寡核苷酸等的专利技术(序号7和9),不同于本领域常见的表面膜处理或高分子载药处理,该专利技术直接使用生物活性物质达到治疗效果,较为少见,且均已获得授权。由此可以看出,乐普公司的专利技术重点包括对镁及镁合金支架表面的涂层处理,同时还包括更前沿的直接使用非传统药物的治疗物质。

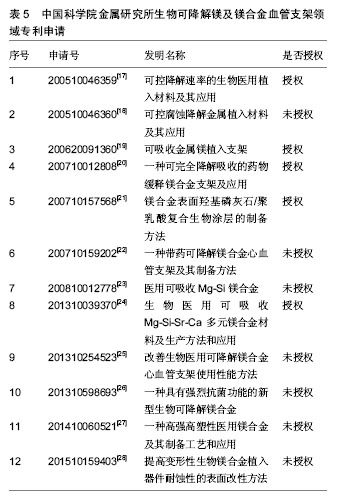

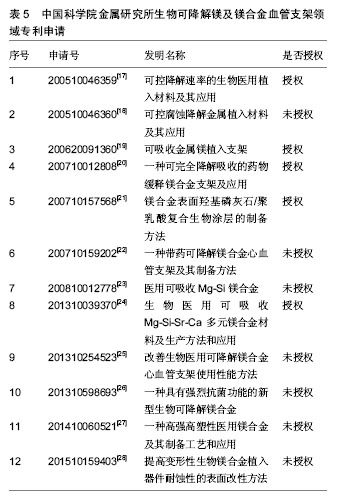

2.4.2 中国科学院金属研究所 中国科学院金属研究所(以下简称金属研究所)在生物可降解镁及镁合金血管支架领域的专利申请时间较早,2005年开始,该所共提交了11件发明专利申请和1件实用新型专利申请,其中5件已获授权(具体见表5)。金属研究所的专利技术包括:对镁及镁合金支架表面采用可降解聚合物载药覆膜(序号1)、磷化处理/可降解聚合物复合涂层(序号4)、可降解聚合物/羟基磷灰石涂层(序号5)、含氟转化膜(序号6)、类陶瓷/可降解聚合物复合涂层(序号12)等处理,从而克服了镁及镁合金的腐蚀速率过快的缺陷;使用沿圆周和轴向有序排列的波纹形网丝制得的具有网格表面的血管支架(序号3);使用纯镁或镁合金(序号2)、Mg-Si-Sr-Ca合金(序号8)、含有少量Mn、Ca、Y和稀土的Mg-Si合金(序号7)、Mg-Cu合金(序号10)、Mg-Zn-Nd-Mn合金(序号11)制备得到的血管支架;使用特定制备合金制备工艺,例如热处理(序号9)改善血管支架的机械和化学性能。由此可以看出,金属研究所的专利技术重点包括对镁及镁合金支架进行特殊的表面涂层处理,以及特定组成的镁合金材料及其制备工艺。

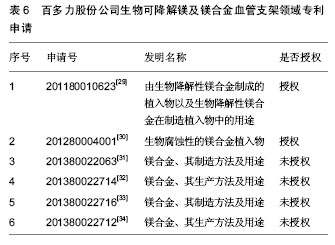

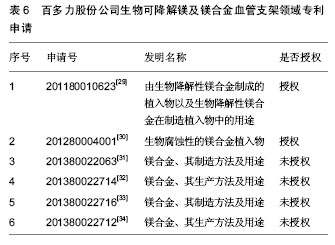

2.4.3 百多力股份公司 百多力股份公司是世界范围内血管支架领域的重点企业,其在华有关生物可降解镁及镁合金血管支架领域的专利申请共6件,由于有4件申请是在2013年提出的,因此仍处于专利审查阶段而尚未授权,2011和2012年的两件发明专利申请已经获得授权(具体见表6)。百多力股份公司的专利技术特点鲜明,全部涉及具体组成的镁合金材料及其制备方法,包括包含多种稀土元素和其他多种元素的镁合金(序号1和2)、不使用保护层即具备高耐腐蚀性和良好的机械性能的含有Al、Zn和/或Ca的镁合金(序号3-6)。该公司对镁合金组成的研究深入,例如特定元素组合后的重量比例、金属相间结构、电化学性能等,都是其研发获得所述性能镁合金的重要依据。

.jpg)

.jpg)