文题释义:

双面异性:人工硬脊膜的内表面经过胶原蛋白自组装增加了亲水性,利于细胞黏附生长;人工硬脊膜的外表面为单纯的静电纺丝纤维膜,表面疏水,不利于细胞黏附,避免与周边组织粘连。

干细胞工程化:人工硬脊膜的内表面经过胶原蛋白处理后利于细胞黏附,故将间充质干细胞培养在内表面,使人工硬脊膜成为干细胞移植的载体。

硬脊膜:由致密结缔组织构成,厚而坚韧,形成一长筒状的硬脊膜囊,起固定作用,主要成分为胶原纤维和成纤维细胞。

背景:目前临床上采用自体组织或明胶海绵等材料对硬脊膜进行修补,但都存在不同程度的缺陷,因此亟需一种可以促进硬脊膜修复的生物材料。

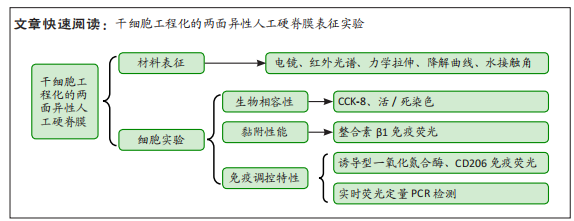

目的:利用定向静电纺丝及胶原自组装技术构建双面异性静电纺丝膜,并将其负载骨髓间充质干细胞构建人工硬脊膜,探讨该人工硬脊膜的各项理化性能以及生物特性。

方法:采用静电纺丝技术及胶原自组装技术制备有序聚乳酸静电纺丝纤维的双面(一面为胶原蛋白,另一面为聚乳酸)异性静电纺丝膜(胶原组)、无序的聚乳酸静电纺丝膜(无序纤维组)、有序定向的聚乳酸静电纺丝膜(有序纤维组),通过扫描电镜、力学拉伸、水接触角测试、降解实验等来表征静电纺丝膜的理化性能。将胶原组(在胶原蛋白面接种骨髓间充质干细胞,即得到干细胞工程化静电纺丝膜)、无序纤维组、有序纤维组静电纺丝膜分别与骨髓间充质干细胞共培养,采用CCK-8法和活/死染色评估静电纺丝膜的生物相容性,整合素β1免疫荧光染色评估静电纺丝膜的黏附特性。将干细胞工程化静电纺丝膜及胶原组静电纺丝膜分别与骨髓巨噬细胞共培养,通过诱导型一氧化氮合酶(M1型)、CD206(M2型)免疫荧光染色及qRT-PCR检测炎症相关基因的表达来评估免疫调控性能。

结果与结论:①定向静电纺丝纤维膜可模拟天然硬脊膜的纵向排列结构,胶原蛋白加入后,纤维膜的亲水性提高约2倍,力学性能提升了1.2倍;②与骨髓间充质干细胞共培养时,CCK-8和活/死染色显示,胶原组静电纺丝膜的细胞生物活性明显高于无序纤维组、有序纤维组;免疫荧光染色显示,胶原组整合素β1表达约为无序纤维组、有序纤维组的2.6倍,且细胞铺展形态良好;③与骨髓巨噬细胞共培养时,免疫荧光染色显示,干细胞工程化静电纺丝膜组M1型巨噬细胞荧光强度低于胶原组(P < 0.01),M2型巨噬细胞荧光强度高于胶原组(P < 0.01);qRT-PCR检测显示,干细胞工程化静电纺丝膜组促炎性基因肿瘤坏死因子α和白细胞介素1β mRNA表达低于胶原组(P < 0.001),抑炎性基因白细胞介素10和转化生长因子β mRNA表达高于胶原组(P < 0.001);④结果表明,干细胞工程化的两面异性人工硬脊膜可模拟正常硬脊膜的定向结构,内表面利于细胞生长黏附,外表面避免组织粘连,同时通过间充质干细胞旁分泌组分促进巨噬细胞向M2亚型极化,调控局部的炎症微环境。

https://orcid.org/0000-0002-0772-906X(徐敬之)

中国组织工程研究杂志出版内容重点:生物材料;骨生物材料;口腔生物材料;纳米材料;缓释材料;材料相容性;组织工程