中国组织工程研究 ›› 2022, Vol. 26 ›› Issue (17): 2744-2748.doi: 10.12307/2022.545

• 组织构建与生物力学 tissue construction and biomechanics • 上一篇 下一篇

加压四肢低负荷训练对核心肌群的表面肌电和等速屈伸肌力的影响

陈科奕1,王定宣1,张梦瑶2

- 西南医科大学,1体育学院,2临床医学院,四川省泸州市 646600

Low-load compression training of the extremities influences surface electromyography and isokinetic flexor and extensor strength of core muscles

Chen Keyi1, Wang Dingxuan1, Zhang Mengyao2

- 1School of Physical Education, 2Clinical School, Southwest Medical University, Luzhou 646600, Sichuan Province, China

摘要:

文题释义:

加压训练:指使用专业的加压绑带,对身体上肢或下肢的根部施加一定的压力,使血液循环受到适度控制,并在这种状态下进行低负荷运动的方法。

均方根值(root mean square,RMS):表面肌电是一种使用表面电极,相对安全、无创和操作简单的肌电图,能记录肌肉收缩时产生的电位变化,从而产生肌电图和反映相关肌肉活动特征的参数。均方根振幅(RMS)是表面肌电数据中用来反映肌电信号的幅值大小变化的指标,可以表示信号的集中趋势,与运动单位的募集和兴奋节律的同步化有紧密联系,研究表明通过RMS值可以显示肌肉的激活程度,应用于运动功能测试及康复的评价。

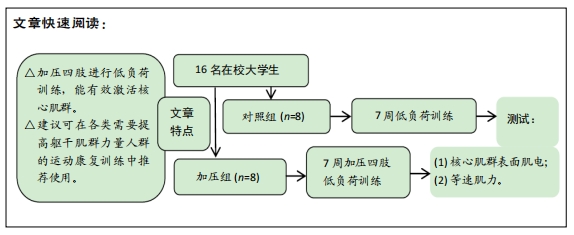

背景:加压四肢低强度训练能对四肢产生肌肉肥大的作用,但是加压四肢低负荷训练能否对核心肌群产生积极影响,研究较少。

目的:探讨加压四肢低负荷训练对核心肌群的表面肌电、等速屈伸肌力的影响,旨为各类需要提高核心肌群力量人群的运动康复训练提供理论依据。

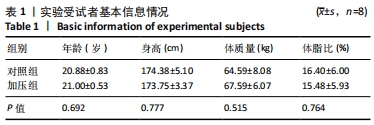

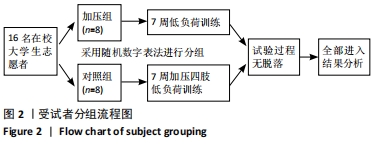

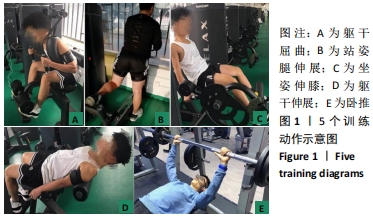

方法:将16名在校大学生按随机数字表法分为加压组(n=8)和对照组(n=8)。加压组进行加压四肢低负荷训练,在四肢加压条件下进行3组25%1RM的5个训练动作;对照组进行低负荷训练,7周后比较表面肌电、等速肌力的变化。研究方案的实施符合《赫尔辛基宣言》和成都体育学院对研究的相关伦理要求,受试者为自愿参加,对试验过程完全知情同意。

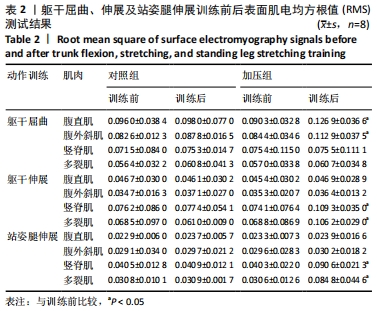

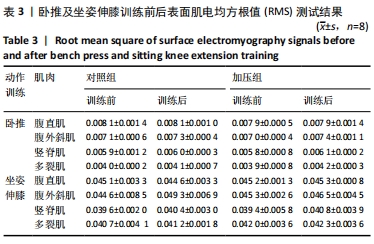

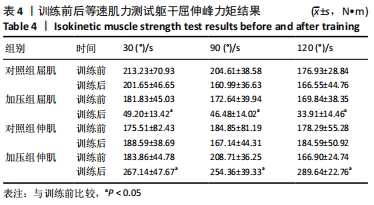

结果与结论:①躯干屈曲动作训练后,加压组腹直肌、腹外斜肌的肌电信号均方根值显著大于训练前和对照组训练后(P < 0.05);②躯干伸展动作训练后,加压组的竖脊肌、多裂肌的肌电信号均方根值显著大于训练前和对照组训练后(P < 0.05);③站姿腿伸展动作训练后,加压组的竖脊肌、多裂肌的肌电信号均方根值大于训练前和对照组训练后(P < 0.05);④卧推和坐姿伸膝动作训练后,核心肌群的肌电信号均方根值差异均无显著性意义(P > 0.05);⑤加压组在测试角度为30,90和120 (°)/s时躯干屈肌峰力矩显著小于训练前,伸肌峰力矩显著大于训练前(P < 0.05);⑥7周规律的加压四肢低负荷训练能对核心肌群达到肌肉锻炼效果。

https://orcid.org/0000-0001-5227-2954 (陈科奕)

中国组织工程研究杂志出版内容重点:组织构建;骨细胞;软骨细胞;细胞培养;成纤维细胞;血管内皮细胞;骨质疏松;组织工程

中图分类号: