2.1 实验动物数量分析 24只动物无感染、死亡发生,均进入结果分析。

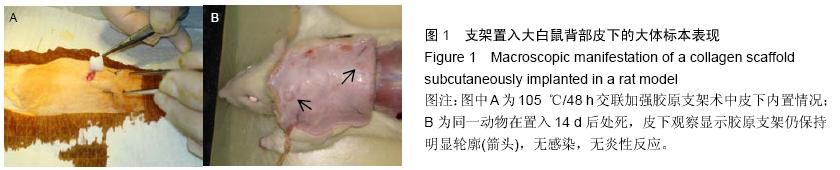

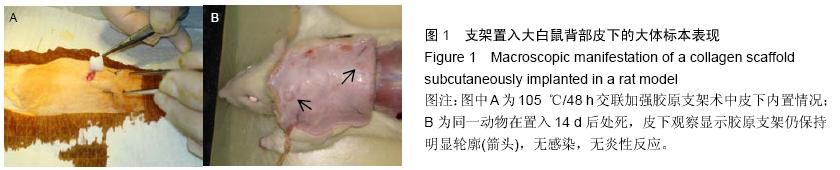

2.2 大体观察 所有动物皮肤与皮下组织中没有严重粘连、出血、组织变性、坏死及恶性增生等现象,见图1。

置入后3 d:经3种不同条件高温脱水交联加强的Ⅰ型胶原支架,100%存留于皮下组织且均有所改变,其中包括内置物的形态、大小及其周边的组织变化,胶原支架保持完好,界限清晰且被软组织完全包裹,其中105 ℃/24 h组胶原支架呈现收缩变形;105 ℃/48 h组和115 ℃/24 h组胶原支架显示少许收缩变形,支架周围有较为明显的炎性反应,可见周围毛细血管增生,局部组织略显增厚。

置入后14 d:胶原支架形态变化明显,均有不同程度降解,约80%的支架存于皮下组织,其边界较为模糊。所有残留胶原支架均有较大程度的形态改变,收缩明显,形态多呈圆形或椭圆形,其中105 ℃/24 h组胶原支架呈现收缩变形或被降解吸收;105 ℃/48 h组残留支架较多,保持良好且形态完整;115 ℃/24 h组胶原支架明显收缩变形,降解吸收显著,105 ℃/48 h组与115 ℃/24 h组胶原支架周围有较明显的毛细血管增生。

置入后42 d:胶原支架被完全降解吸收,没有发现存留于皮下组织或能被肉眼鉴别在软组织中存在的痕迹。3组胶原支架内置部位及周围无明显炎性反应,少许周围毛细血管增生,有些部位皮下组织有少许增厚。

2.3 显微镜组织学观察

置入后3 d:①105 ℃/24 h组:支架边缘清晰,周围有少许或中等程度组织反应,胶原孔隙边缘收缩较中心严重,支架边缘细胞浸润明显且多由两端向外周边浸润;10倍显微镜下观察显示,材料边缘有少许组织反应,细胞生长活跃,细胞由支架边缘向中间移行,支架中心有少许或多无移行细胞,支架边缘的孔隙因α-平滑肌收缩蛋白作用而收缩;20倍显微镜下观察显示,支架内部孔隙保持明显的开放状态,但边缘孔隙收缩明显,同时可见支架边缘新生血管的存在;高倍镜下观察细胞多由淋巴细胞及巨噬细胞浸润,见

图2。②105 ℃/48 h组:低倍镜下观察可以发现支架边缘清晰,周围有少许或中等程度组织反应,支架边缘孔隙收缩程度较中心明显,但均呈开放状态。整体支架孔隙开放,特别是中心孔隙保持开放程度较105 ℃/24 h组更为明显,边缘细胞同样是由两端向外周中心浸润,支架的皮下组织反应相对

于105 ℃/24 h组为多。显微镜下显示支架经延时交联

后,细胞组织学反应表现与105 ℃/24 h组近似。未分化的细胞及组织反应细胞从端侧向支架内部中间移行,镜下可见在支架中部孔隙内有移行停滞的细胞附着于胶原孔隙壁上;高倍镜下观察基底部位细胞反应较强,可见淋巴细胞和巨噬细胞及特有的未分化细胞,时伴有新生血管,见

图3。③115 ℃/24 h组:低倍镜下观察残留支架边缘清晰,外周孔隙收缩显著,支架体积缩小,材料周围有较为明显的组织反应,支架孔隙边缘收缩较中心更为严重,细胞多由两端边缘向边周浸润明显,支架在皮下的组织反应较其他两组都严重,残留的支架中心可见少许细胞存在;10倍显微镜下观察显示支架边缘孔隙密集收缩,外周细胞浸润成组织炎性反应,新生外周炎性反应中伴有血管增生,同时活跃的细胞在胶原外周浸润形成致密的细胞层;40倍显微镜下观察胶原支架外周聚集较多的淋巴细胞和巨噬细胞,见

图4。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

综上所见,3组内置胶原支架以不同形态与大小100%存留于皮下组织。保持较低温度的交联加强时间有所不同,但在组织形态学方面显现无巨大差异,细胞组织反应较轻;而115 ℃/24 h组局部炎性反应较重。3组新生组织中伴有少许新生血管,支架均显示开放孔隙,其中115 ℃/24 h组支架整体收缩明显,孔隙收缩明显;而105 ℃/48 h组支架内部保持孔隙开放性较其他组更佳。3组支架中部均可见少许细胞移行浸润,以105 ℃/ 48 h组细胞附着最佳,115 ℃/24 h组支架基底部的细胞反应较严重,各组支架与皮肤无明显粘连和瘢痕形成。

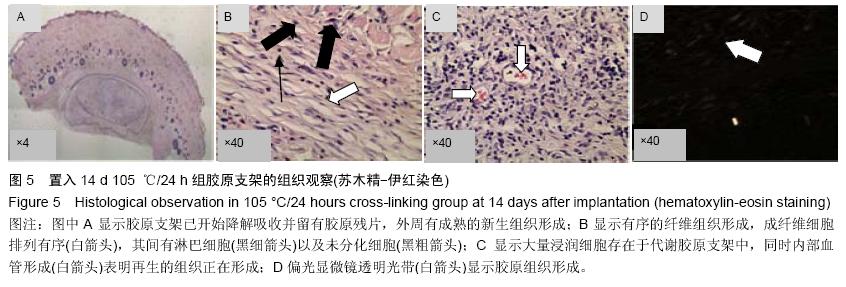

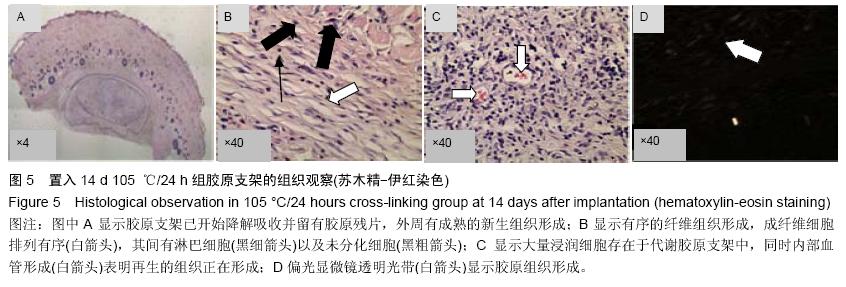

置入后14 d:①105 ℃/24 h组:通常以大白鼠背部检测Ⅰ型胶原+氨基葡糖胶原支架的生物相容性试验,术后14 d观察其内置物均已降解吸收

[9-10]。但采用单一的Ⅰ型胶原为材料的支架,置入后14 d均有不同程度的残留。低倍显微镜下观察显示胶原支架均已呈现不同程度的降解吸收,大量细胞浸润并保持于支架孔隙或基质内;高倍显微镜下观察显示有序的纤维组织形成,成纤维细胞排列有序,其间仍有较多的淋巴细胞及巨噬细胞存在,同时伴有更多的未分化细胞浸润,组织中的新生血管形成,表明组织再生过程的进行;偏光显微镜透明

光带进一步显示新生胶原组织的形成,见图5。②105 ℃/48 h组:4倍显微镜下观察发现,胶原支架保存完好,清晰可见;其边缘较105 ℃/24 h组更为清晰,且支架中心孔隙仍保持良好的开放状态。支架周围有中等程度组织反应,支架边缘细胞呈包裹性浸润,大量细胞在残留胶原支架中移行分化。20倍显微镜下观察胶原支架孔隙中有大量活跃细胞,但中心开放孔隙中细胞数量仍较边缘及近边缘支架中的细胞数量为少。40倍显微镜下观察显示在孔隙中的细胞多以淋巴细胞、未分化细胞为主。在新生血管周围新生的胶原组织开始形成并成束状排列,组成粗大胶原纤维。采用偏光显微镜观察视野内较多的透亮的胶原纤维组织呈现,胶原组织形成量较105 ℃/24 h组多,见

图6。③115 ℃/24 h组:此组胶原支架在体内的生物学反应较其

他两组明显,且胶原支架多数已降解吸收,在显微镜下观察支架的胶原纤维基本降解,支架收缩严重且趋于降解吸收,其现象间接表明提高温度的高温脱水交联加强中远期效果较差、降解快、抗收缩能力弱。显微镜下观察显示支架整体收缩严重,密度增大,开放孔隙基本闭缩,边缘有较多新生组织或类瘢痕形成,胶原支架的胶原纤维仅少量存在,大量细胞浸润;镜下可观察残留胶原支架,胶原纤维及丰富的细胞浸润,丰富的血管增生,横向和纵向交叉分布,见图7。

.jpg)

.jpg)

3组胶原支架在皮下组织中有较大的差异,支架仍存在于皮下组织中,但均发生支架收缩残留或被降解吸收,其中以115 ℃/24 h组最为显著。在可发现残留胶原支架的标本中,以105 ℃/48 h组支架存留率及中心孔隙开放率最为理想,支架内部仍明显保存开放孔隙结构,而且细胞在其内部生长活跃。对于其他两组支架的外周孔隙也基本闭合,支架周边纤维组织形成明显。在组织反应方面,3组支架外周细胞生长活跃,残留支架的孔隙内有较多细胞生存,支架外周已被新形成的组织替代,内有新生血管形成。115 ℃/24 h组中整体细胞组织反应较重,瘢痕组织在支架端侧明显且多伴有新生血管形成,细胞则多以淋巴细胞、未分化细胞为主,仍可见巨噬细胞,新生组织细胞以成纤维细胞为主,新纤维呈束伴有新生毛细血管。在115 ℃/24 h组和105 ℃/24 h组中支架整体形态多有消失,边缘及中心开放性孔隙基本消失明显。消失的支架多被大量的有活性的未分化细胞浸润,在新生组织外周出现有序的正常组织,成纤维细胞有序排列,再生的新胶原成束出现。偏光镜观察有胶原特有的断节影像出现,新生胶原组织形成(图4D)。

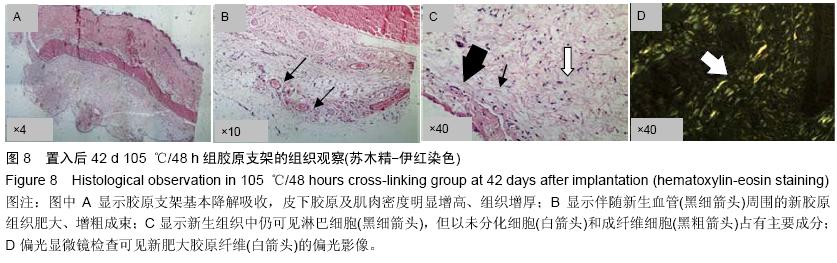

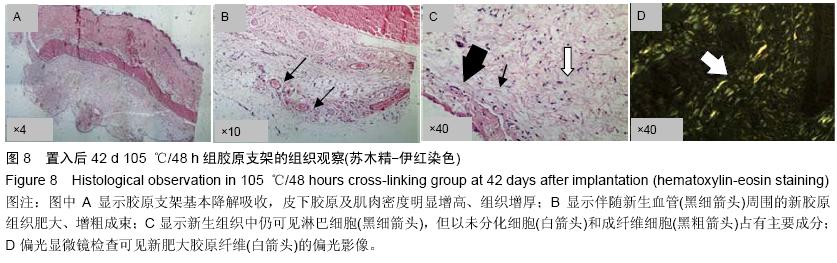

置入后42 d:3组胶原支架基本完全降解吸收,无残留,镜下显示局部呈现均匀的结缔组织,局部组织无明显过度增生现象,均可发现新生胶原组织,毛细血管增生,在其周围的新生胶原纤维肥大、成束。105 ℃/48 h组和115 ℃/24 h组组织中仍可见一定数量的淋巴细胞。显微镜偏光检查可以佐证新生组织是具有结构的胶原组织,再生的新胶原组织呈束状,见图8。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)