2.1 基本原理 自20世纪90年代以来超声医学发展迅猛,超声诊断仪器性能突飞猛进,高分辨率探头已能常规应用于骨和和软骨疾病的诊断。超声技术利用超声探头发出一定声强的超声波,同时接收在探测范围内所反射回来的回波信号,超声波遇到不同声阻抗和不同衰减特性的组织,可产生不同的反射与衰减,超声成像正是利用这种不同的反射与衰减,根据回声强弱,在影屏上用明暗不同的光点依次显示,从而显出人体的断面超声像。超声虽然不能穿透骨骼,但可清楚地显示骨皮质,声像图表现为连续的线状或弧形强回声光带,新生骨痂则表现为向外隆起的束状低回声光带,其周围软组织呈水肿样超声表现,因此,Chen等

[6]认为超声可以有效监测骨折的愈合。牵拉成骨时截骨端超声的直接征象为骨皮质强回声光带连续性中断,而且还能显示及测量断端的间隙,通过测量间隙近端与远端的宽度来确定牵拉成骨断端分离及生长愈合的程度,测量内外及前后的间隙宽度可监测牵拉成骨断端外固定是否牢靠有效;牵拉成骨时截骨端超声的间接征象为骨折断端局部血肿形成呈现的无回声或低回声,可反映出截骨间隙新生骨痂的形成及生长情况。所以超声对牵拉成骨的监测安全有效并且可行。

2.2 应用与研究进展

2.2.1 超声对牵拉成骨过程中骨痂形成的监测 X射线片与超声都能监测牵拉成骨过程中新骨的形成,但X射线片对早期骨痂无法显影,同时多次X射线片对骨痂形成有一定程度的损害

[4]。Poposka等[7]应用超声对31例接受牵拉成骨治疗的患者监测,认为超声能够评价骨痂形成的程度并明显提前于传统X射线片。Young 等[8]在实验中发现:超声在术后1周即可发现新生骨痂的形成,而在X射线片上出现相应的影像学表现要在术后4-16周。因此,作者认为超声可在牵拉早期对新生骨痂进行监测,而此时X射线对其却无法显影。

Higashihori等

[9]认为牵拉成骨过程中对新生骨痂的检测效果,超声和CT相当,但超声相比CT检查,操作简便,费用较低,而且无辐射,能减轻患者负担。Luk等

[4]通过建立新西兰大白兔胫骨牵拉成骨的模型,应用X射线片和超声同时对模型进行监测,发现X射线片不能有效评价早期骨痂形成,而超声可以定性定量地对牵拉成骨全程中骨痂状态进行评价。因此,作者认为超声可通过超声波声速、反射和衰减的改变来提示牵拉成骨过程中骨痂的变化。

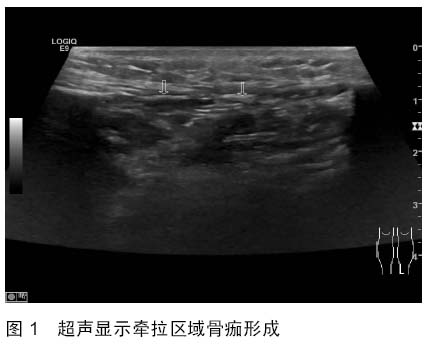

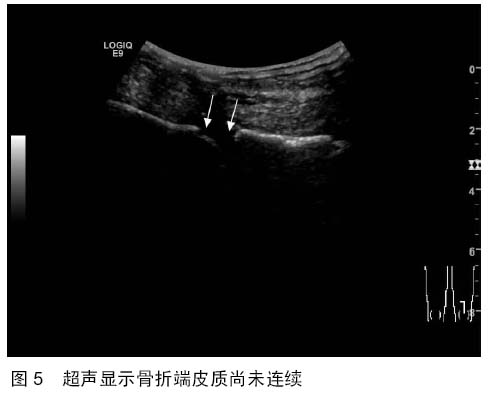

随着牵拉成骨不断进行,截骨端点状回声和线状回声逐渐增多,比较回声影像的类型及其数量可客观的反映出骨痂的生长情况(见

图1)。截骨端间隙的回声强弱可评估骨痂的钙化程度,间隙中骨痂回声强度由低逐渐增强,最后呈现出与正常皮骨质相同的强回声。同时下声束的消逝也预示新骨逐渐钙化,牵拉成骨的早中期,截骨端间隙可见向外隆起的声束,并可穿过间隙。牵拉成骨的后期,骨折间隙中向外隆起的声束消失,其后为声影,表明骨痂密度增高,骨痂钙化良好

[10]。所以,作者认为在骨痂的形成过程中超声是一种敏感的监测手段。

2.2.2 超声对牵拉成骨过程中骨骼周围软组织的监 测 根据牵拉成骨技术理论,给骨骼一个适宜的牵伸应力,骨骼及其周围的软组织(肌肉、筋膜、血管和神经)就会同步生长

[11-12]。而骨骼周围的软组织状况的优劣,对保证牵拉成骨中骨骼的血供营养至关重要,并与预后直接相关,所以对牵拉成骨处周围软组织的监测具有重要意义。

超声可以精确地探测到牵拉成骨治疗过程中其周围软组织的反应性变化,而传统的X射线片无法检测其周围软组织变化

[12-13]。Nocini等

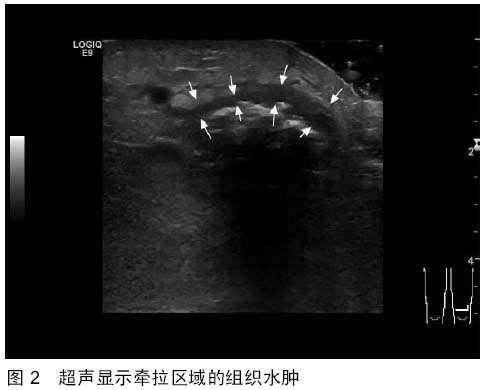

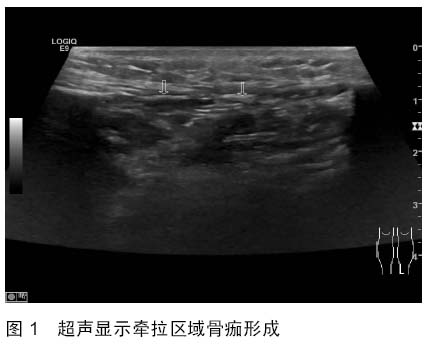

[12]利用超声对12例接受下颌骨牵拉成骨疗法的患者进行超声跟踪监测发现,软组织由于被牵拉所导致的水肿(见

图2)、血肿和炎症等都可以在超声上得以体现。在整个牵拉过程中皮肤、皮下组织、肌肉、血管、骨膜的变化超声都能够提供理想的影像信息。Sumer等

[13]通过观察3例接受上颌骨牵拉成骨治疗的患者认为超声可以准确评估腭中缝软组织及骨的生长情况。因此利用超声在牵拉过程中对软组织进行连续性监测,根据超声提供的信息对出现的问题进行相应处理,可有效保证牵拉成骨治疗顺利进行。

2.2.3 超声可指导牵拉成骨开始时间及其速度 牵拉成骨过程中,牵拉的开始时间和速度十分重要。牵拉时间过早,截骨端容易出血形成血肿,不利于成骨;太晚则容易导致导致骨形成不良或延迟愈合。如果延长速度明显慢于骨痂生成的速度,则会发生延长端提前愈合,故无法延长至预期长度;相反如果延长速度相对于骨痂生成的速度太快,延长区域的延长间隙没有足够的新生骨痂填充,则会导致延长区域骨痴延迟愈合甚至不愈合

[2]。

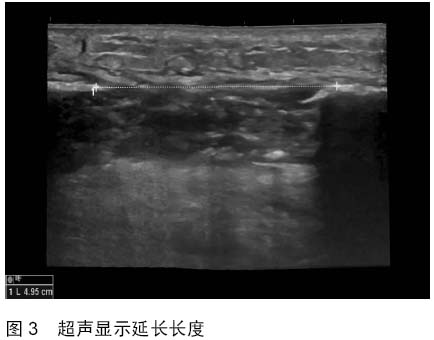

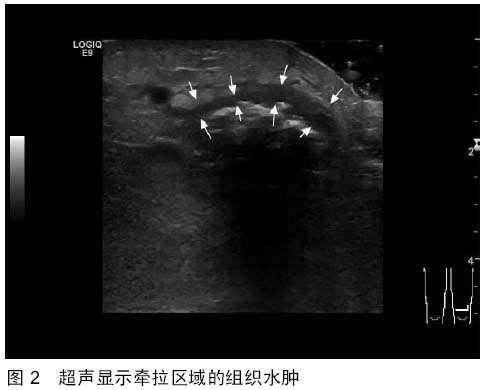

Liantis等

[14]对67例接受牵拉成骨治疗的患者进行研究,认为在牵拉成骨过程中,掌握适宜的延长速度是减少骨不愈合等并发症的重要因素。超声能够早期检测到延长区域新生的骨痂和牵拉骨折端间隙

[15],这在很大程度上可以指导早期延长的速度(见

图3)。此外,超声还能评估局部的血流变化和血管疏密程度,而局部血流量与骨延长速度有密切的关系,随延长速度的增加而相应减少

[7]。

Selim等

[16]通过超声来检测下颌骨的牵拉过程,认为通过规律而频繁的超声监测可以保证牵拉成骨的成功。超声可通过监测截骨端间隙,骨痂生长情况及其局部的血流变化和血管疏密程度等指标为牵拉的速度和频率提供可靠的依据,使被牵拉骨块受到适当机械牵张力以保持骨的形态和结构稳定。鉴于目前在该领域的研究较少,尚未建立公认的评价标准,研究者多凭借自身经验利用超声监测指导牵拉成骨的进程,定量检测标准的建立还有待更多的研究。

2.2.4 超声对牵拉成骨过程中骨骼血供的监测 Ilizarov

[17]通过研究骨周围软组织包括骨膜和肌肉等对牵拉成骨的影响:他分别对去肌肉组织、阻断髓内血供、阻断骨膜血供的模型进行骨延长实验研究,结果发现无髓内血供对新骨生长影响最大,去骨膜和肌肉组织影响次之,3种血供都阻断则无新骨生长,认为局部骨修复与血流量密切相关。所以血供对保证牵拉成骨过程中骨的生长、重建有着重要的意义,因此对牵拉成骨过程中骨骼血供的监测尤为重要。

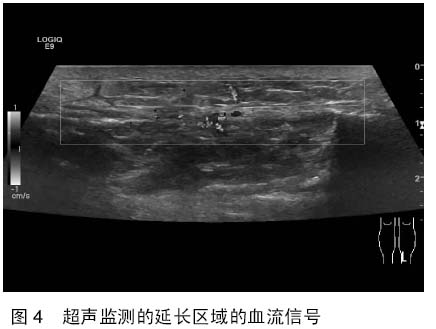

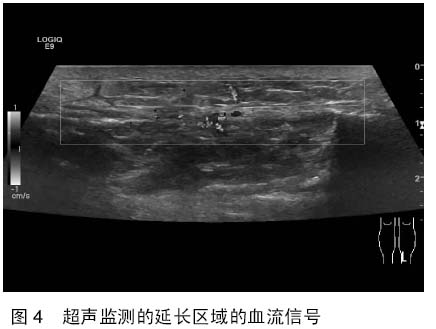

Weinberg等

[18]认为彩色多普勒超声可通过监测滋养动脉、骨膜血流、肌肉血供的血流信号的多少及变化,来评价骨折断端生长、愈合和重建。超声可以为牵拉成骨过程中骨骼的血供提供评价依据。

Augat等[

19]使用彩色多普勒超声技术,持续监测骨折患者的骨折断端的血流,发现骨痂内部及周边有丰富的血流信号者,骨痂一般形成良好,而骨痂内部及周边缺乏血流信号者,往往骨痂形成不良。所以牵拉骨血流信号的改变即反映其血供情况。骨痂内部及周边血流信号的多少反应其血供的优劣,而血供又对骨痂的正常生长起着重要作用,所以超声可通过监测牵拉骨的血流(见

图4),来评价牵拉成骨的新骨形成。超声通过评价血供来监测牵拉成骨治疗过程的优势,是其他监测手段不具备的。

2.2.5 超声对牵拉成骨过程中并发症的监测 牵拉过程中可能出现某些在临床上不易察觉的并发症,如血肿、感染、骨化过早等,但这些并发症往往可导致灾难性的后果[20-21]。超声通过对牵拉成骨的细致监测,往往能早期发现并通过相应的处理避免并发症的发生。Young等[8]应用超声对12例接受牵拉成骨术治疗的患者进行监测,其中2例在牵拉过程中在牵拉区域发现液性囊肿,并通过经皮穿刺技术抽出了黄色液体。而液性囊肿会影响骨痂的生成及延缓骨痂矿化时间,利用超声对牵拉成骨进行监测可显著降低发生成骨不良及继发性骨折等并发症的风险。超声能够早期检测到延长区域新生的骨痂,这在很大程度上可以指导早期延长的速度,可避免因牵拉速度过快或过慢造成截骨端的延迟愈合或提前愈合[2]。

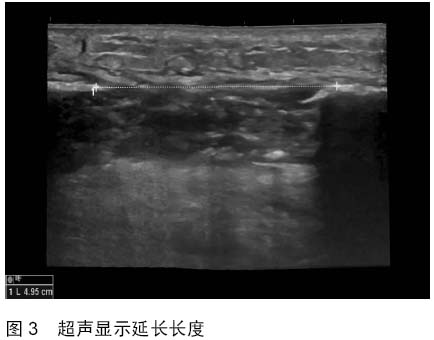

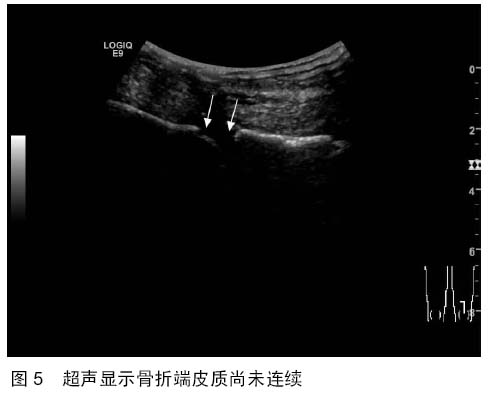

在牵拉成骨的晚期,如果滑移骨块与正常骨端不能正常愈合,往往需要手术干预。X射线片提供的是二维图像,无法对骨折处各个平面进行评价。超声可通过围绕骨折端各个平面对骨愈合进行评价,提供骨折愈合的准确信息(见图5)。以指导下一步治疗。

超声能够清楚地显示延长区域皮质骨和髓腔的形成情况,指导患者适时负重活动,预防继发性骨折等并发症。超声也能够检测到截骨端两端的对位情况,姚志兰等[22]利用超声对104例肢体延长患者进行骨痂愈合的监测,检测过程中及时发现两例截骨端错位,即时给予相应处理,从而避免了牵拉畸形的发生。可见超声对牵拉成骨监测过程中,可早期发现并发症,从而使术者得以早期对其进行干预,这对降低牵拉成骨过程中并发症的发生率具有重要意义。利用超声监测牵拉成骨过程中的并发症将成为一个新的研究热点。

2.2.6 超声监测牵拉成骨过程的局限性 虽然超声在监测牵拉成骨的过程中具备诸多优势,但在测量延长距离、观察力线和判断何时去除外固定支架等问题上超声尚存在不足。师红立[23]研究观测日本大白兔胫骨延长到30%时,超声波绝大部分被延长区域所阻挡,随着截骨端皮质骨的不断生成,延长区间的裂隙逐渐减小,实际的延长长度通过多普勒超声基本无法实现精确测量。

Nocini等[12]通过研究发现在牵拉的中晚期新生骨皮质的生成,阻碍了超声波的透过,无法对拆除外固定支架进行指导。鉴于超声的扫射平面较为局限,在观察骨段间的力线中明显存在劣势,而X射线片则可以对被牵拉骨进行全长分析[24]。因此,X射线片和超声都是监测牵拉成骨不可或缺的手段,两者各具优势,将其联合应用,能够为牵拉成骨提供更多更准确的信息。