3.1 全膝关节表面置换后感染的诊断 虽然全膝关节表面置换后感染发生率为0.6%-1.6%,但仍然是膝关节置换后较严重的并发症[1-3],严重地影响关节功能、降低患者的生活质量,往往需要接受再次手术和长期的抗生素治疗,当感染无法控制时存在行关节融合甚至截肢可能,给患者带来了巨大的生理及心理负担和社会经济负担。本研究是针对初次膝关节表面置换患者的治疗体会。

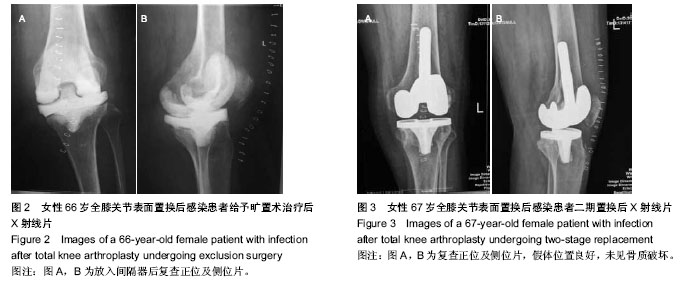

目前对于诊断标准,尚无文献报道可以通过单项检查即可确诊的金标准,其诊断是基于临床症状与体征、血清学、细菌学、组织病理学及影像学检查综合考虑的[4-5]。详细询问病史及临床查体仍然是发现可能存在全膝关节置换后感染最为重要的途径。疼痛常表现为休息痛或夜间痛,与负重无关,但使用抗生素可减轻。本研究中4例患者存在典型的感染症状,如发热、寒战等中毒症状,22例患者局部查体可见皮肤张力增高、肿胀,8例患者置换后有窦道产生。然而并不是所有膝关节表面置换后感染都有上述表现。反而大多数感染表现不明显,故辅助检查是十分重要及必要的。在考虑感染可能时常规行X射线平片检查。感染可以导致骨与假体或水泥之间的影像学变化,通过术前术后平片可以发现骨膜反应,假体下沉、移位,骨质减少及骨溶解。X射线平片提供了有关置换失败的重要信息,在没有任何力学因素影响下的快速进行性的假体松动骨溶解往往提示了感染的可能性[5]。核素扫描一项新的诊断假体周围感染的方法,假体周围浓聚提示可能存在炎性反应的可能,但特异性不高,本研究中21例患者入院后行发射型计算机断层扫描仪检查,均出现患侧浓聚影像。

全膝关节表面置换后关节穿刺抽液并培养是诊断感染的方法之一[6]。文献报道革兰阳性球菌是人工关节感染的主要菌种,文献报道关于关节置换后假体周围感染的诊断标准(至少符合其中2条)[7-9]:①关节穿刺清创时,两次组织细菌培养发现的阳性致病菌相同。②组织标本中性粒细胞 > 5个/HP,或形成肉眼可见的脓液,或窦道形成。③在使用抗生素进行治疗后,虽然细菌培养阴性,但是有感染的症状和体征。本组22例患者有12例入院后细菌培养为阳性,而阴性患者均长期使用抗生素。

3.2 全膝关节表面置换后感染的治疗 全膝关节表面置换后感染的治疗原则以彻底清除感染灶,保留关节功能和提高患者生活质量为主。对于考虑感染和置换后可能存在感染风险的患者均应当使用抗生素,对于明确感染患者,应当根据关节穿刺液培养的药物敏感试验结果进一步调整抗生素,使用抗生素时间相对于初次置换延长[10]。同时需要认识到一旦考虑感染存在时单纯的抗生素治疗往往是不够的,大部分是需手术治疗。手术方式包括保留假体的清创(更换垫片)、清创后残留膝关节皮温偏高者可以根据情况考虑关节镜清理,一期和二期翻修、关节融合和截肢[11]。本研究22例患者置换后感染均得到有效控制,未行关节融合和截肢。

人工关节置换后感染通常需根据病史了解感染的传播途径和感染发病时间来分类,Coventry在1975年介绍了被广泛使用的关于人工关节感染的分类方法[10,12]:①术后急性感染小于6个月。②亚急性(延迟感染大于6个月-2年)。③晚期(血源性)> 2年。Tsukayamu在1996年分4类[11]:Ⅰ行关节翻修时,仅术中培养标本阳性,缺乏其它直接证据;Ⅱ术后早期感染(发生于术后1个月以内);Ⅲ急性血源性感染;Ⅳ术后晚期感染(手术后1个月以后,隐匿发病)。作者根据以上分类综合运用,提出应制定合适中国国情及患者的诊治方案。

(1) 1个月内,皮肤温度高,有静息痛,血沉、C-反应蛋白水平升高,应早期使用抗生素抗炎治疗(即单纯使用抗生素治疗)。

单纯使用抗生素抗炎治疗:1例早期出院拆线后1个月内,诉有疼、休息有静息痛(膝关节“烧”疼),查体:患侧膝关节局部皮温偏高,有局部红肿,辅助检查提示:血沉、C-反应蛋白水平升高,膝关节穿刺抽液:为暗红色血性,浑浊液体,但细菌培养为阴性,予抗炎治疗,临床观察皮温是否下降,血沉、C-反应蛋白是否下降,皮温下降至正常或接近正常及患者自觉关节处“烧”感减轻或没有,停药2周后血沉及C-反应蛋白,特别是C-反应蛋白接近正常或正常未见上升,作为停用抗生素的终点,并密切随访,感染有效控制,随访2年无复发。分析原因:①早期多种原因引起低毒力感染,患者可能有糖尿病史,内科疾病,类风湿性关节炎,抵抗力低下。②可能存在术中滑膜未清理干净,放入异物假体术后出现反应性皮温高,临床观察此类病例有关节腔内积液较多的特点。

(2) 2-6个月内无窦道,特别是有或细菌培养阳性的,行清创并更换聚乙烯垫片处理6例,其中2例术前2周抗炎后血沉、C-反应蛋白升高,皮温高、关节肿、行关节镜冲洗后治愈。本研究中2例病例清创更换垫片治疗术后2周内仍有皮温高、关节肿胀、血沉、C-反应蛋白明显下降。作者采用关节镜下大量冲洗的方法处理后均治愈,尽管比较多的文献报道单纯关节镜下清创冲洗有较高的失败率,但对一期清创术的患者,在手术中取下垫片后仔细清除后关节囊可能存在的坏死组织及滑膜,术后再给予关节镜下清理,大量盐水冲洗后同样有效控制了感染, 而直接使用关节镜却不能清理后方关节坏死组织,故感染复发率较高。

病例分析:患者74岁,女性,双膝术后感染3个月,但无窦道发热,处理行多次多种抗生素治疗,患者坚持不行一期翻修手术,行一期清创术,术中有明确的脓液,予彻底切开除坏死组织肉芽肿组织、部分失活组织,特别是后关节囊,作者认为后关节囊及髁间处理是预防复发的关键,对于后关节囊的处理是:用关节间隙撑开器,再用脊柱手术的直45°等大的髓核钳处理后关节囊内坏死、肉芽及失活组织,再用碘伏浸泡30 min,大量水冲洗,作者对清创病例均用6 L以上水冲洗。再放入新垫片之前用70%乙醇纱布擦洗暴露的金属关节面,所有清创更换垫片的病例均用比原垫片厚2 mm垫片,目的是增加关节的稳定及周围组织的张力,减少后期的关节囊内渗血,作者认为反复关节腔内血肿是感染易复发的因素,这类患者术后近2周都用弹力绷带加压包扎(腘窝处可垫棉垫),若关节腔内血肿较多予按时抽出,并术后抗生素抗炎压制治疗,随访感染未复发。

(3)一期翻修:年龄大、不能耐受多次手术,有或没有明确的细菌培养,有或没有新鲜的切口内窦道,感染病史大于6个月,本研究中共一期翻修6例。

作者认为主要有在亚急性期,年龄较大,不能耐受矿置、多次手术,X射线未见假体松动,培养出明确的致病菌,窦道在切口,且为新鲜的窦道(新鲜窦道:窦道口周围无明显的纤维化的环结缔组织包绕的)。一期翻修时因膝周围软组织条件有限,考虑到假体覆盖等多种原因很难处理彻底,是再次复发的主要原因,作者认为虽然更多医生报道一期翻修手术成功率高[11]。但因国情不同,在国内很多全膝关节表面置换后感染患者已形成陈旧窦道或感染至皮及深部感染才到三甲医院就诊;同时因国内医保制度对患者用药(包括抗生素)的严格掌控,是一期翻修成功率不高的一些原因。

(4)二期翻修:考虑有慢性窦道,有2处或多处窦道,可能已存在假体松动,病史大于6个月,全身状况可以接受多次手术,可能局部细菌培养阳性,考虑局部感染较重患者,一期翻修后感染复发患者。此方法是目前国际会议的处理膝关节置换后严重感染的金标准,特别是北美国家报道成功率达90%以上。本研究中共二期翻修12例,作者在处理12例翻修时做到以下:①小心取出假体,清创同一期翻修,取出所有异物,本组中有1例患者既往有创伤性关节炎,内侧平台缺损外院手术植入异体骨块,第一次手术时,见异体骨块已与宿主骨愈合未取矿置,后仍有对应区域内侧平台处形成窦道,再次清创,取掉异体骨块后抗生素骨水泥矿置后控制感染,故对于所有病例均要取出异物才容易控制感染。②对于一次矿置后,3个月后仍有皮温、血沉、C-反应蛋白很高,关节腔穿刺液不易培养出细菌。不应置入新假体,应再次矿置,待以上条件具备后才能置入新的假体,否则会失败。③作者使用自创的抗生素骨水泥临时替代假体取得较好的临床效果。二期翻修是目前各学者普遍接受的20世纪80年代开始由加拿大Duncan教授提出的最初用于治疗感染的髋关节后来用于感染的膝关节有关节活动功能垫的概念;即含抗生素骨水泥临时假体(PROSThesis made of Antibiotic Loaded Acrylic Cement -PROSTALAC)。这有别于没有活动功能的抗生素骨水泥链或并不允许膝关节活动的带抗生素骨水泥垫。自创的抗生素骨水泥临时替代假体优势如下:A、加大立柱,与股骨髁间匹配好,保证了内外翻稳定;B、在股骨后方增加可以使抗生素临时替代假体后滚的轴,保证患者再次翻修时有好的屈曲功能;C、做胫骨延长杆,分散了应力,减少了再翻修时的丢失骨量,可以少用或不用胫骨组配垫片,减少了药费;D、整个Space的面切为含抗生素骨水泥制成增加了抗生素释放面,有利于感染控制。

本研究中22例患者置换后HSS评分58-86分,平均(70.2±0.4)分。置换后均得到较好功能,这说明虽为置换后假体周围感染患者,但根据相应的病情选择正确治疗方法,可以尽可能的保留关节功能及提高患者生活质量。

引起全膝关节表面置换后感染的因素很多,包括患者自身的一些疾患,如糖尿病、类风湿关节炎、泌尿系感染等,本研究中22例患者中糖尿病10例,类风湿关节炎疾病11例。所以要求医生在全膝关节表面置换前需要做好术前评估及调整,在置换同时也要相应治疗患者一些可能引起感染的疾患。

.jpg)

.jpg)