中国组织工程研究 ›› 2025, Vol. 29 ›› Issue (在线): 1-10.

• •

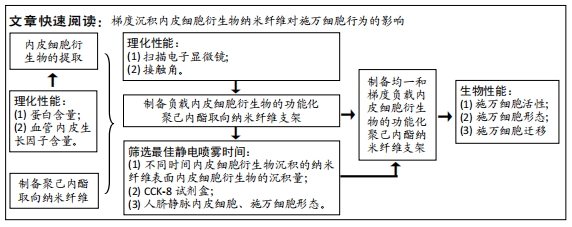

梯度沉积内皮细胞衍生物纳米纤维调控施万细胞行为

姚丽婕1,2, 阎玉莹1,2,陈思宇1,2,王元非2,吴 桐2

- 1青岛大学基础医学院,山东省青岛市 266071;2青岛大学附属医院医学研究中心,山东省青岛市 266000

Nanofibers with gradient deposition of endothelial cell derived matrix particles modulate the behavior of Schwann cells

Yao Lijie1,2, Yan Yuying1,2, Chen Siyu1,2, Wang Yuanfei2, Wu Tong

- 1School of Basic Medicine, Qingdao University, Qingdao 266071, Shandong Province, China; 2Medical Research Center, The Affiliated Hospital of Qingdao University, Qingdao University, Qingdao 266000, Shandong Province, China

摘要:

文题释义:

施万细胞:周围神经再生过程中最重要的功能细胞,能够支持受损神经元的存活、促进轴突再生和髓鞘重建、提供多种神经营养因子、减轻炎症反应。

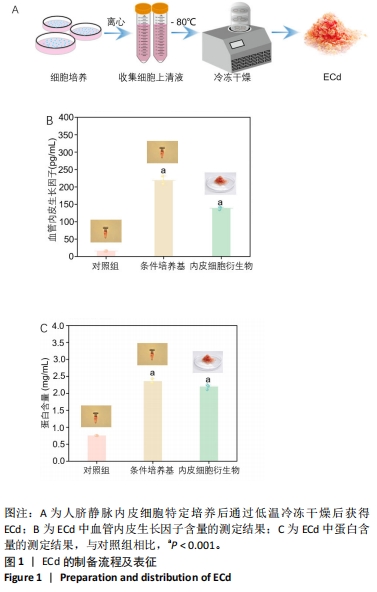

内皮细胞衍生物:从人脐静脉内皮细胞中提取,以微粒形式存在,含有血管内皮生长因子和生物活性蛋白物质,能够为细胞提供营养物质、黏附位点和方向指引。

背景:在周围神经修复过程中施万细胞发挥着关键作用,施万细胞分泌的神经营养因子和迁移形成的细胞桥能够为神经轴突延伸提供必要的营养物质和地形线索。纳米纤维的高比表面积有利于药物和生物活性物质的释放,同时为细胞黏附、铺展及增殖提供足够的空间,这对于神经组织的快速修复具有重要意义。

目的:探索具有拓扑结构的沉积有内皮细胞衍生物微粒的聚己内酯取向纳米纤维对施万细胞行为的调控。

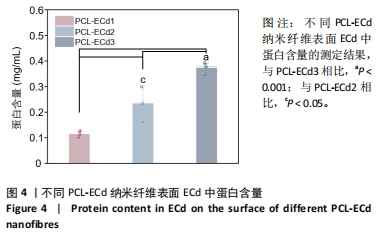

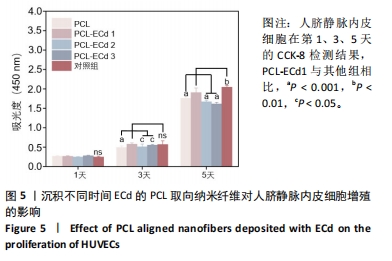

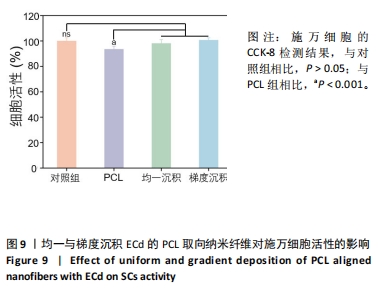

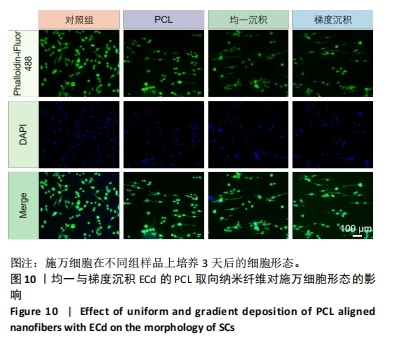

方法:采用低温冻干技术将人脐静脉内皮细胞条件培养基制备成功能化内皮细胞衍生物,检测其血管内皮生长因子(Vascular endothelial growth factor,VEGF)和蛋白含量。通过静电纺丝和静电喷雾技术制备沉积和未沉积ECd微粒的PCL取向纳米纤维。通过扫描电子显微镜和水接触角测量仪表征纳米纤维的形貌和亲水性。通过人脐静脉内皮细胞和施万细胞的增殖和生长情况确定ECd的最佳沉积时间,最终构建均一和单向线性梯度沉积内皮细胞衍生物微粒的PCL取向纳米纤维。

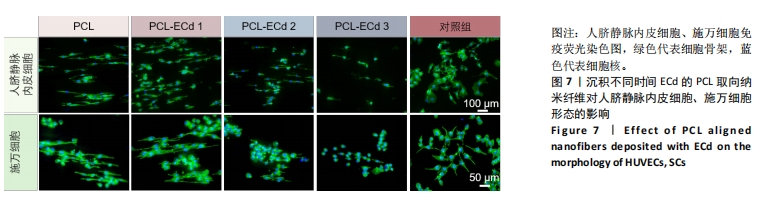

结果与结论:①通过冷冻干燥技术成功制备了内皮细胞衍生物,其含有丰富的血管内皮生长因子和蛋白;②PCL纳米纤维具有良好的取向结构,纤维直径为700±150 nm,等离子体处理后的PCL纳米纤维具有超亲水性;③ECd微粒均匀沉积于纤维表面,不仅未影响PCL纳米纤维的取向结构,同时能够以凸起方式为细胞提供接触诱导;④CCK-8检测结果显示,ECd微粒的最佳沉积时间为10 min,能够显著促进人脐静脉内皮细胞和施万细胞在PCL纳米纤维上的增殖;⑤免疫荧光染色结果表明,人脐静脉内皮细胞和施万细胞能够沿纤维的取向结构生长;⑥单向线性梯度沉积ECd微粒的PCL取向纳米纤维能够有效促进施万细胞的定向迁移。

中图分类号: