中国组织工程研究 ›› 2015, Vol. 19 ›› Issue (29): 4731-4735.doi: 10.3969/j.issn.2095-4344.2015.29.027

• 组织构建综述 tissue construction review • 上一篇 下一篇

血清骨代谢标记物P1NP和β-CrossLaps对骨质疏松症的疗效评价

邹 俊1,袁晨曦1,朱红军2,路 瀛2,林 敏2,陈奕佳2,王骏骅1,许家轩1

- 1苏州大学附属第一医院骨科,江苏省苏州市 215006;

2苏州市姑苏区双塔街道社区卫生服务中心,江苏省苏州市 215006

Procollagen type 1 N-terminal propeptide and beta-collagen special sequence for the diagnosis and treatment of osteoporosis

Zou Jun1, Yuan Chen-xi1, Zhu Hong-jun2, Lu Ying2, Lin Min2, Chen Yi-jia2, Wang Jun-hua1, Xu Jia-xuan1

- 1Department of Orthopedics, First Affiliated Hospital of Soochow University, Suzhou 215006, Jiangsu Province, China;

2Health Center of Shuangta Subdistrict Community, Suzhou 215006, Jiangsu Province, China

摘要:

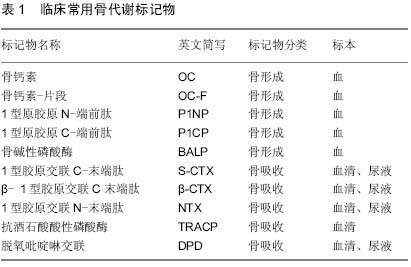

背景:研究发现1型原胶原N-端前肽(P1NP)和β-胶原特殊序列(β-CrossLaps)2种骨代谢标记物与骨质疏松存在密切的相关性,骨代谢标记物与骨密度的联合检测对诊断骨质疏松症有一定临床意义,是预测骨折的理想指标,能弥补骨密度检查的不足。

目的:介绍20年来国内外关于骨代谢标记物在治疗骨质疏松症的药物功效监测和骨折风险的预测这两方面的应用,探讨骨代谢标记物1型原胶原N-端前肽和β-胶原特殊序列在骨质疏松症治疗效果评估中的检测意义及在骨质疏松性骨折风险评估中的价值。

方法:以骨代谢标记物(Serum bone metabolic markers);骨质疏松症(Osteoporosis);骨密度(Bone mineral density)为检测词,检索CNKI数据库和SCI数据库2000至2014年相关研究文献,筛选后纳入44篇符合标准的文献进行综述。

结果与结论:文章分析了血清骨代谢标记物1型原胶原N-端前肽和β-胶原特殊序列的来源与检测机制,对比检测血清骨代谢标记物1型原胶原N-端前肽、β-胶原特殊序列水平变化在骨质疏松症疗效评估中的优势。血清骨代谢标记物不仅可以反映骨代谢的动态平衡状况,而且其水平的改变显著早于骨密度的变化,特别是血清骨代谢标记物1型原胶原N-端前肽和β-胶原特殊序列对骨质疏松症的早期诊断、抗骨质疏松药物疗效判定都有重要价值。

中国组织工程研究杂志出版内容重点:组织构建;骨细胞;软骨细胞;细胞培养;成纤维细胞;血管内皮细胞;骨质疏松;组织工程

中图分类号: