2.1 种子细胞 理想的种子细胞应该具备以下特点:便于取材,尽可能降低对机体的损伤;细胞增殖能力强;可塑性强;低免疫源性,无排斥反应;回植体内,对机体无毒性作用和致瘤性。

2.1.1 牙周膜干细胞 牙周膜干细胞是一组具有多向分化潜能的异质性多能干细胞,能向成纤维细胞、成骨细胞、成牙骨质细胞分化,进而形成牙周膜、牙槽骨和牙骨质,从而形成新的牙周附着结构。Gay等[1]将牙周膜干细胞和作为对照的骨髓基质干细胞在相同标准的条件下进行培养,通过向骨组织、软骨组织和脂肪组织分化的监测,结果表明,牙周膜干细胞和骨髓基质干细胞相比,具有明显分化为成骨细胞、软骨细胞和脂肪细胞的潜能。并且也证明了成熟的牙周膜干细胞群可以作为牙周组织再生的种子细胞。另外,也有大量的相关临床研究均证实牙周膜干细胞在牙周组织再生领域是非常具有应用前景的种子细胞之一[2-5]。

近期,Ji等[6]通过有限元稀释法将人的乳牙牙周膜干细胞分离、提纯,并在体内、外培养下和人的恒牙牙周膜干细胞进行比较后发现,体外培养下的人的乳牙牙周膜干细胞比人的恒牙牙周膜干细胞有更高的增殖率和更强的形成细胞群落的能力。而且,人的恒牙牙周膜干细胞和人的乳牙牙周膜干细胞相比,在碱性磷酸酶活性、矿化基质形成以及矿化相关基因表达包括RUNX2、碱性磷酸酶、Ⅰ型胶原、骨钙素等方面均有显著增强。由此表明乳牙牙周膜干细胞可以作为牙周组织工程的一种有希望的候选种子细胞。然而,牙周膜干细胞增殖分化再生的细胞数量少、自体获得困难等缺点尚不能满足临床的需要,还需深入的研究。

2.1.2 骨髓基质干细胞 骨髓基质干细胞来源丰富,取材简便,对机体的损伤小,具有较强的增殖能力和分化能力,这些多重优越性使其在临床上有较好的应用前景。最近,Li等[7]在5只比格犬口腔内手术形成骨缺损模型,然后分别将已转染人骨形态发生蛋白7基因的骨髓基质干细胞和未转染人骨形态发生蛋白7基因的骨髓基质干细胞在胶原蛋白膜培养后植入到骨缺损的模型中,术后12周观察结果显示,试验组在新骨形成上明显高于对照组,且已转染人骨形态发生蛋白7基因的骨髓基质干细胞比未转染人骨形态发生蛋白7基因的骨髓基质干细胞在新骨形成上也显著增强,表明骨髓基质干细胞可以用作修复牙周缺损的种子细胞。Zhou等[8]首先将骨保护素基因转染至骨髓基质干细胞,并用倒置相差显微镜和扫描电子显微镜观察在聚乳酸-羟基乙酸共聚物表面培养的经修饰的骨髓基质干细胞的细胞形态和增殖情况,结果显示,经骨保护素基因修饰过的骨髓基质干细胞能够在支架材料上大量增殖,且6周后新骨和牙骨质的形成量也明显的多于对照组,由此证明骨髓基质干细胞是修复牙周组织缺损的一种较为理想的种子细胞。

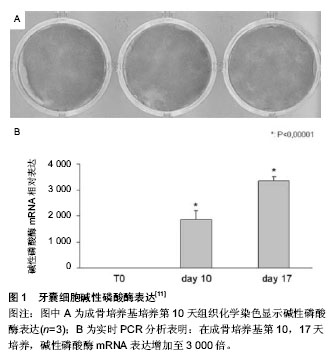

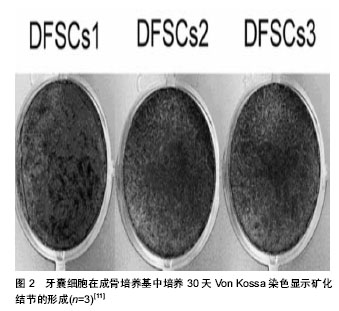

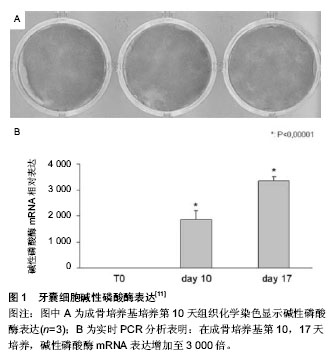

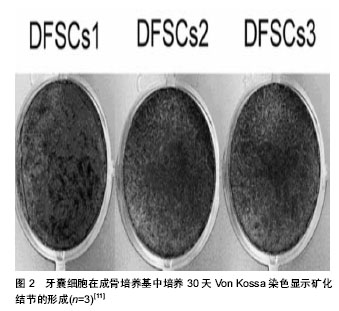

2.1.3 牙囊细胞 牙囊起源于神经嵴间叶细胞,是包绕于成釉器和牙乳头外周的疏松结缔组织。牙囊参与牙胚发育主要体现在其对于牙齿萌出、牙周组织形成及牙根形成具有重要作用。牙囊细胞是牙周组织的前体细胞,可以分化为成纤维细胞、成骨细胞和成牙骨质细胞,在牙发育后期可形成牙周膜、牙槽骨和牙本质,并已有学者成功分离和培养出具有多向分化潜能的牙囊细胞(dental follicle stem cells,DFSCs),同时证明可以形成牙周组织[9-11],牙囊细胞碱性磷酸酶表达及矿化结节形成见图1,2。

据Yang等[12]将携带SV40Tag基因的反转录病毒转染至SD大鼠的牙囊细胞中,通过对细胞形态、活性的观察以及对端粒酶活性、新骨生成及牙囊细胞扩增的分析,显示转染SV40Tag基因的牙囊细胞在体外可以稳定的培养60代左右且仍保持较好的生物学特性,说明牙囊细胞可以具备作为牙周组织工程种子细胞的条件。

Felthaus等[13]对信号分子和牙囊细胞迁徙之间的关系进行了研究,发现经骨形态发生蛋白2和转化生长因子β1处理过的牙囊细胞比经表皮生长因子处理过的细胞迁徙速度快,证明了骨形态发生蛋白2和转化生长因子β1是较好的细胞因子,进而对种子细胞成骨分化中最佳信号分子的选择具有提示作用。

最新研究显示,TRPM4在大鼠的牙囊细胞分化过程中对钙离子信号通道产生一定影响[14],表现在矿化作用和碱性磷酸酶活性均增强,由此说明了牙囊细胞在分化及成骨过程中信号传导的分子机制,特别是钙离子信号通道受到明显影响,从而对今后的种子细胞分化的分子机制研究具有一定指导意义。

2.1.4 脂肪干细胞 脂肪干细胞容易获取,增殖能力强,体外培养可以保持良好的增殖活性和生存能力,其具有向成骨细胞、软骨细胞和脂肪细胞等多向分化的潜能,故也被视作种子细胞的选择对象。牙周组织再生的关键要素除了要有良好的种子细胞以外,还要有利于细胞生长、增殖的基质环境。Tobita等[15]则将脂肪干细胞培养在富含血小板的血浆中,由于脂肪干细胞具有多向分化的潜能,而且还可以分泌多种生长因子,一段时间后显示,脂肪干细胞的增殖、分化和生存率均得到明显改善和增强。从而印证了脂肪干细胞和富含血小板的血浆共同培养的方法在牙周组织再生领域具有一定应用前景。

2.1.5 人胚胎干细胞 人胚胎干细胞具有多向分化潜能,可分化为多种细胞,是近年种子细胞研究的热点。Inanç等[16]通过研究,分析了人胚胎干细胞的分化和牙根表面的关系,证实了人胚胎干细胞可以作为牙周组织工程合适的种子细胞。

2.2 生长因子 多种生物活性分子已被证实有较强的牙周组织修复功能,与牙周组织工程相关的主要生长因子有血小板衍化生长因子、骨形态发生蛋白、转化生长因子β、胰岛素样生长因子、碱性成纤维细胞生长因子、釉基质衍生物等。

2.2.1 血小板衍化生长因子 随着分子生物学技术的飞速发展,对血小板衍化生长因子的理化性质、生物学效应、作用机制及在创伤修复中的重要作用有了深入的了解。Chang等[17]使用同轴电场下的雾化技术将血小板衍化生长因子和辛伐他汀封装在双层聚(d、l-丙交酯)和聚(d、l-丙、乙交酯)微球中,并对术后14 d和28 d进行观察,得出血小板衍化生长因子和辛伐他汀的混合物促进牙周组织再生的结论。另Gruber等[18]在探究肾上腺素受体激动剂β2(Beta 2-adrenergic receptor agonists)对牙周成纤维细胞增殖和蛋白合成的影响时,选择血小板衍化生长因子作为刺激因子,说明了血小板衍化生长因子在细胞代谢、分化和增殖过程的重要性。

2.2.2 骨形成蛋白 骨形态发生蛋白属于转化生长因子β超家族成员,具有很强的诱导成骨能力。由于骨形成蛋白在骨修复中的重要作用,现已成为组织工程用于牙周组织缺损修复的一个研究热点。有研究发现,牙囊细胞迁徙时,在不同生长因子处理下,骨形态发生蛋白2组和转化生长因子β1组细胞迁徙速度明显快于表皮生长因子组,且仅有骨形态发生蛋白2组有成骨分化现象。

Soran等[19]分别将小鼠的间充质干细胞放在壳聚糖支架、包含骨形态发生蛋白6藻酸盐微球的壳聚糖支架以及仅含有骨形态发生蛋白6的壳聚糖支架三组培养基中进行培养,结果显示骨形态发生蛋白6控制下的藻酸盐微球组对成骨分化有明显的促进作用。

骨形态发生蛋白2、骨形态发生蛋白6和骨形态发生蛋白7在人牙周膜干细胞成骨分化作用有何不同,Hakki等[20]进行了研究,他们将来源于人埋伏第3磨牙的牙周膜干细胞作为种子细胞,用实时细胞监测仪分别对不同浓度的骨形态发生蛋白2、骨形态发生蛋白6和骨形态发生蛋白7调控的影响给予监测,数据结果显示一定浓度的骨形态发生蛋白对牙周膜干细胞的增殖、分化、矿化结节的形成以及成骨过程中mRNA的表达都有一定促进作用。而其中骨形态发生蛋白6的诱导成骨分化作用最为明显。随着研究的深入,骨形态发生蛋白作为重要的信号分子,相信在未来牙周组织工程中体现的价值将会更大。

2.2.3 转化生长因子β 转化生长因子β在机体内具有多种调节功能,通过刺激牙周膜细胞的增殖分化,促进牙周软组织的再生和牙周硬组织的形成,因此在牙周组织损伤修复中发挥着重要的调节作用。特别是转化生长因子β1在牙周组织完整性的保持以及再生上具有较好的应用前景[21]。转化生长因子β1在调控成骨分化时除了有促进作用还有一定的抑制作用。Ochiai等[22]发现,高剂量转化生长因子β1或者多次给予转化生长因子β1处理的人牙周膜细胞,mRNA的表达和胰岛素样生长因子1蛋白质水平会显著下降,而胰岛素样生长因子1的抑制又会使RUNX2、碱性磷酸酶、BSP等基因的mRNA表达受到抑制,由此表明持续给予转化生长因子β1或者高剂量转化生长因子β1会抑制成骨细胞分化,同时也会对PI3K/Akt信号通路产生抑制作用。该研究对转化生长因子β1在组织工程的具体应用具有一定的指导意义。

2.2.4 碱性成纤维细胞生长因子 碱性成纤维细胞生长因子是具有多种功能的多肽生长因子,在正常生理和病理过程中参与生长发育和组织损伤的修复过程。Shirakata等[23]将已经形成一壁骨内缺损的实验狗分为4组:分别是μ-磷酸三钙处理组;釉基质衍生物和μ-磷酸三钙处理组;碱性成纤维细胞生长因子和μ-磷酸三钙处理组;釉基质衍生物、碱性成纤维细胞生长因子和μ-磷酸三钙处理组。结果显示,所有实验组新骨形成量并不是很明显,但是釉基质衍生物、碱性成纤维细胞生长因子和μ-磷酸三钙处理组在牙骨质形成量上要比μ-磷酸三钙处理组以及碱性成纤维细胞生长因子和μ-磷酸三钙处理组多,这些结果表明釉基质衍生物、碱性成纤维细胞生长因子和μ-磷酸三钙在牙骨质再生上将会是一种有效的治疗方法。

2.3 支架材料 随着牙周组织工程学的发展,如何选取理想的支架材料已成为这一领域的关键。作为组织工程化牙周组织的物质基础,支架材料应该具备以下特性:①要有良好的组织相容性、生物可降解性且降解速率可控。②要有一定的机械强度。③要有多孔性、适应的孔隙率。④要有适宜的表面化学特性以利于细胞的附着、增殖和分化。目前应用于牙周组织工程的支架材料主要分为天然生物材料和人工合成材料。

2.3.1 天然生物材料 从20世纪80年代起,胶原就开始应用于牙周领域,作为细胞外基质的重要组成部分,它以胶原纤维形式存在于体内,不仅利于组织培养中细胞的黏附、生长、繁殖,而且具有生物相容性好、无毒性、促进组织愈合等优点。如今,已被视作具有良好应用前景的牙周再生材料。胶原可以来源于哺乳类动物也可以来源于非哺乳类动物,Santosh Kumar等[24]的实验则对来源于鱼类生物的胶原屏障膜对牙周骨内缺损治疗效果进行了评估。他们将10位伴有下颌后牙骨缺损的慢性牙周炎患者进行随机分组接受胶原膜(实验组)或开放皮瓣清创术(对照组),分别记录3,6和9个月的临床指标(菌斑指数、牙龈出血指数、牙周探诊深度以及牙周附着的形成和退缩),同时,用CAD 2007软件对牙槽嵴顶的变化和6,9个月各组缺损填充比例进行影像学监测。比较结果显示,两组之间差异无显著性意义(评估参数P > 0.05),但在各组内,从基线水平到9个月监测的临床指标对比看具有统计学意义,即差异有显著性意义(P < 0.05)。由此推断,在对牙周骨内缺损的治疗上,使用源于鱼的胶原屏障膜和开放皮瓣清创术没有显著不同。

壳聚糖是从甲壳类动物外壳提取出来的由N-乙酰基氨基葡萄糖和N-氨基葡萄糖随机共聚形成直链纯天然多糖,具有良好的生物相容性,塑形性。Shalumon等[25]在静电纺丝纳米纤维支架内制备一种仿生支架,可以较好的模仿骨细胞外基质,例如纳米生物活性玻璃和纳米羟基磷灰石。并对纳米羟基磷灰石复合聚己内酯-壳聚糖和纳米生物活性玻璃复合聚己内酯-壳聚糖在牙周组织工程中的应用进行了可行性研究,其中蛋白质吸附研究显示,聚己内酯-壳聚糖复合质量分数3%纳米羟基磷灰石和质量分数3%纳米生物活性玻璃组在其表面吸附蛋白质量均比其他组多。

Ge等[26]将人牙周膜干细胞分别植入纳米羟基磷灰石复合壳聚糖和壳聚糖支架结构中,在不同时间间隔用扫描电子显微镜、共焦激光扫描显微镜观察和MTT监测,对碱性磷酸酶活性、即时定量聚合酶连锁反应进行观察,再将细胞、材料的复合物植入大鼠颅骨缺损模型,术后12周,苏木精-伊红染色评估新骨形成。结果显示,人牙周膜干细胞植入纳米羟基磷灰石复合壳聚糖与植入壳聚糖框架中相比,表现出更好的生存能力、更高的碱性磷酸酶活性,且骨相关标记的表达也明显升高,骨涎蛋白、骨桥蛋白和骨钙素也表达升高,从而显示出利于新骨形成的特点。

2.3.2 人工合成材料 聚乳酸-聚羟基乙酸属于脂肪族聚酯,是一种具有一定机械强度和良好成型性能的生物可降解材料,在体内无毒,不聚积,且有良好的生物相容性。Mekala等[27]对在聚乳酸-聚羟基乙酸支架材料上源于脐带血的间充质干细胞的成骨分化进行了研究,他们将聚乳酸和聚羟基酸以不同的百分比混合,分为80∶20,75∶25和70∶30三组,同时将复合物放置在熔融的NaCl盐晶体基质中以增加支架材料孔隙率和孔隙的直径。经观察分析显示,在3组的支架材料复合物中,75∶25组具有最佳的吸水能力。且经噻唑蓝试验(MTT)分析,75∶25组的聚合物由于具有更佳的内部分子结构,故可以更好促进细胞的增殖、分化。另外,通过用RT-PCR技术对碱性磷酸酶和I型胶原蛋白基因表达的研究对以上结果给予了进一步证实。

羟基磷灰石具有良好的化学稳定性和生物相容性。随着纳米技术的飞速发展,对纳米羟基磷灰石的研究方兴未艾。作为一种新型纳米羟基磷灰石材料,它仿照天然骨结构将胶原与羟基磷灰石复合,并用聚乳酸修饰,从而在纳米结构上与天然骨极为接近,具有良好的孔隙率和生物相容性。有研究将人牙周膜干细胞植入复合脱细胞猪真皮基质的纳米羟基磷灰石三维支架材料上[28],观察材料对细胞形态、细胞结构、细胞生存以及细胞成骨分化的影响。结果发现,脱细胞猪真皮基质的纳米羟基磷灰石可以明显的增加细胞生存能力和碱性磷酸酶活性。且即时定量聚合酶连锁反应显示,骨相关Runx2因子、骨桥蛋白、骨钙素在脱细胞猪真皮基质的纳米羟基磷灰石支架材料中均表达升高。并最终证实了人牙周膜干细胞在脱细胞猪真皮基质的纳米羟基磷灰石中成骨分化得到增强。该研究说明纳米、双层、三维立体的脱细胞猪真皮基质的纳米羟基磷灰石将会成为理想的牙周组织工程支架材料。

磷酸三钙具有良好的生物相容性、生物活性以及生物降解性,是理想的人体硬组织修复和替代材料,也是骨组织工程常用的支架材料,因此在生物医学工程学领域一直受到人们的密切关注。其中,多孔β-磷酸三钙陶瓷材料在骨缺损区允许骨组织长入,具有骨引导性,所以将它作为组织工程骨支架材料有较大的潜力[29]。有试验对碱性成纤维生长因子2和β-磷酸三钙对牙周组织再生的影响进行了研究[30],Saito等[30]在已有Ⅲ度根分叉病变缺损犬的下颌骨前磨牙处植入不同复合形式的碱性成纤维细胞生长因子2和β-磷酸三钙,并分为3组:① 0.3%碱性成纤维细胞生长因子2复合β-磷酸三钙组。②0.3%碱性成纤维细胞生长因子2组。③对照组。8周后将狗处死,组织学分析观察显示,碱性成纤维细胞生长因子2/β-磷酸三钙组在新骨形成量上明显多于碱性成纤维细胞生长因子2组和对照组(P < 0.01),新牙骨质的形成量碱性成纤维细胞生长因子2/β-磷酸三钙组和碱性成纤维细胞生长因子2组要明显高于对照组(P < 0.01),而且,这种复合物还可以增强Ⅲ度根分叉病变缺损区穹窿处的新骨形成。