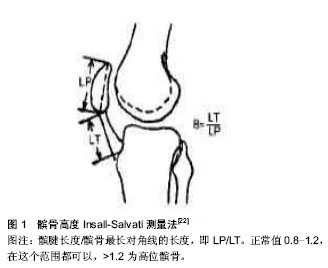

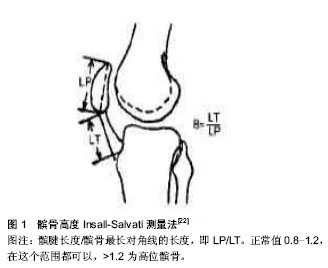

2.1 经典指标的提出及其进展 目前在测量髌骨高度领域被广泛认可和使用的经典指标有以下3个:Insall-Salvat(IS)指数,Blackburne-Peel(BP)指数,和Caton-Deschamps(CD)指数。1971年Insall等[21]提出了Insall-Salvat指数:具体操作方法是:摄屈膝30°位侧位片,测量髌腱长度(LT),即自髌骨下极至胫骨结节顶点上缘;再测量髌骨最长对角线的长度(LP),两者之比正常值为0.8-1.2,大于1.2为高位髌骨,小于0.8为低位髌骨(图1)。

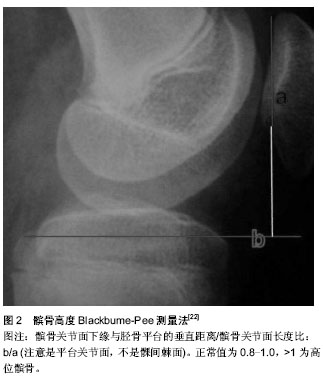

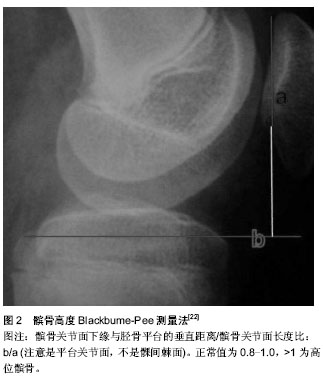

最初的IS指数的测量基于X射线侧位片,髌骨形态的多样性以及胫骨结节处髌腱止点位置的变异会给不同观测者之间带来很大的误差,随着MRI技术的出现,已经能够很好地识别软组织信号,这给准确定位髌韧带止点位 置带来了可能。同时为了消除髌骨形态多样性给Insall-Salvat指数带来的误差,Schlenzka等[23]提出了改良Insall-Salvat指数的概念,用髌骨关节面的长度来代替髌骨对角线长度,这两方面的改进,使得其准确性大大提高,至今它仍然是临床上使用最多的评估髌骨高度的指标。1977年,Blackburne等[24]提出了Blackburne-Peel指数的概念:摄屈膝30°位侧位片,作胫骨平台线,由髌骨关节面最下点至此线做垂线,与髌骨关节面长度之比值(b/a),正常值男性为0.85-1.09,女性为0.79-1.09,高于正常值为高位髌骨,低于正常值为低位髌骨(图2)。

这项指标提出的初衷是消除Insall-Salvat指数中髌腱下止点定位的困难,但随之而来的问题是如何确定胫骨平台线,他们在文章中并没有详细说明,是垂直于胫骨干长轴还是以胫骨内侧或者外侧平台面作为参考?为了解决这种混乱,Seil等[25-26]做了大量的研究,结果都表明由于胫骨平台面内凹外凸的解剖特点,内侧平台面的前后缘更容易确定,选取内侧平台面作为标准是最准确的方式。

1982年,Caton等[27]在前人的基础上进一步改良提出了Caton指数:摄屈膝30°位侧位片,髌骨关节面最低点到胫骨平台前上角距离与髌骨关节面长度的比值,正常膝关节该比值接近1,但如何准确定义髌骨关节面下缘及胫骨前上缘仍然是个有待商榷的问题[28]。以上是最经典的三个指标,这些指标最初的提出都主要是基于膝关节X射线侧位片,测量的要求低,只要膝关节屈曲30°以上,保证髌腱的紧张即可[29],这种实用性和可操作性使得它们在提出之后就得到了广泛的应用。在此基础上,后人不断的研究修正,也使得它们日趋完善。

2.2 新指标的提出及应用 膝关节X射线反映的是髌股关节的骨性轮廓,CT三维重建能比X射线更好的确定高位髌骨测量中的骨性解剖标志,进一步提高测量准确性,但是这都忽视了一个最重要的问题,真正的关节匹配实际上发生在关节软骨面,在这方面,CT并没有比X射线提供更多的相关信息,反而带来了辐射计量和检查费用的成倍增加。Kobayashi等[30]发现在X射线侧位片和轴位片上髌股关节的软骨下骨轮廓与关节软骨轮廓差异很大,Seil等[25]的观点认为决定髌骨高度最重要的因素是髌骨关节软骨面与滑车软骨面的关系。MRI技术的出现及推广使用使得评估髌股关节软骨面成为了可能,在MRI显像中,可更精确地观察关节软骨层面的范围及是否有软骨下骨的缺损、骨及周围软组织的水肿、关节间隙的积液情况,让临床医师更为准确地做出定性定量判断。

2006年,Biedert等[31]提出一种新的、完全基于MRI技术的测量髌骨高度的方法,即髌骨滑车指数(The patellotrochlear index,PTI):通过髌股关节矢状面磁共振测量髌骨软骨面最高点至最低点的连线(baselinePatella,BLP)长度,经股骨滑车软骨面的最高点向最低点所作的BLP的平行线(length of trochlear cartilage,LT),经髌骨软骨面最低点向LT做垂线,LT起点到垂线的这一段距离称为BLT(baseline trochlea),BLT与BLP之比值即为髌骨滑车指数。髌骨滑车指数如果小于12.5%则为高位髌骨;如果大于50%则为低位髌骨。PTI的提出价值很大,近年研究已经表明髌骨和股骨滑车沟的真正几何软骨关节面与软骨下骨关节面有显著性差异,和以往的指标不同,它测量的是髌股关节软骨面真正重叠的一部分,它不受髌骨和滑车骨性结构发育多样性(如形态各异的不构成关节面的髌骨下极,股骨滑车发育不良)的影响,同时,髌韧带附着点的改变(如Osgood-Schlatter’s disease和髌韧带止点移位术)也不会影响PTI的正确测量。此外MRI检查不需要受试者暴露于射线辐射之下,适用于髌股关节面难以界定的儿童以及屈膝0°下的测量比屈膝30°更容易等等都是它的优点,这些都表明PTI也许是目前评估髌骨高度的最好指标。目前在临床上绝大部分医生将MRI检查作为髌股关节紊乱的患者常规诊疗的必备部分,这也使得PTI广泛应用于临床成为了可能。但也需要认识到其不足之处,PTI指数的测量条件是膝关节屈曲0°,股四头肌完全放松,而在实施操作中,测量过程保持股四头肌一直处于松弛状态非常困难,而且尚缺少更大屈膝角度、不同负重条件下以及股四头肌不同张力情况下的对比研究,难以界定不同状况下PTI的准确范围。

在PTI指数提出之前,Miller等[32]提出了一个类似的MRI指标“the patellophyseal index”,用股骨远端骨骺线位置作为股骨滑车软骨面上缘,但Biedert等[33]的研究发现股骨远端骨骺线实际上大部分位于股骨滑车软骨上缘的近端,并且相对位置距离变化不定,并不能反映髌股关节面的真实匹配。在实际应用中滑车软骨面上缘的确定比骨骺线更容易也更准确。

2.3 髌骨相关指标应用的讨论

2.3.1 不同指标的归纳与总结 近些年,在高位髌骨的评估方面,“直接”和“间接”的概念被越来越多的提及,间接指标是评估髌骨与胫骨之间的位置关系,比如经典的Insall-Salvat(IS)指数,Blackburne-Peel(BP)指数,和Caton-Deschamps(CD)指数等;直接指标是评估髌骨与股骨之间的关系,包括“The patellotrochlear index”,“The patellophyseal index”等。目前大部分研究认为这种髌骨和股骨的直接定量关系更重要,髌股关节的生物力学是阐明髌骨关节紊乱疾病基础的关键。Barnett[29]对比测量了在髌股关节发育异常的患者中PTI,Insall-Salvat(IS)指数,Blackburne-Peel(BP)指数,和Caton-Deschamps(CD)指数,发现这四个指标均拥有很好的可靠性和重复性,但PTI与其他三个指标相关性并不很强,这也侧面支持了上述观点。

实际上,历史上第一个提出的髌骨高度测量方法Blumensaat值就是一种“直接”方法[16]:患者膝关节屈曲30°时,髁间窝顶部在侧位像所显示的三角形硬化线投影称Ludloff三角,在其底边向前做延长线,正常髌骨下极应与该线相交。若髌骨下极位于该线近侧超过5 mm,即为高位髌骨。但后来发现,Blumensaat值会随着屈膝角度改变发生改变,Ludloff三角也会随着骨性髁间窝结构发育不同而不同[34],Blumensaat值逐渐被淘汰。

在后续的几十年中,De Carvalho等[35],Egund等[36],Labelle等[37],Boling等[38],Johnson等[39],Burgess等[40]都曾经提出过他们各自的方法,但都有由于种种原因导致其在应用中的局限性和不准确性。

目前对于儿童及青少年髌骨高度的测量,由于其骨骼发育的特殊性,不能直接运用成人测量指标[41],也缺乏广泛认可的测量方法。

2.3.2 高位髌骨的生物力学研究 膝关节是人体主要的承重关节,起着传导生物力的作用,是屈伸伴轻度旋转的活动关节,生物力学研究表明,由于膝关节Q角和膝关节外翻角度的存在,髌骨存在向外侧脱位的倾向。

高位髌骨的患者,髌骨相对于股骨滑车的位置过高,被认为是髌股关节紊乱的重要因素,正常情况下髌骨在屈膝10°-20°开始进入股骨滑车,而髌骨位置过高时在更大屈膝角度下才会进入滑车沟,减少髌股关节接触面积,同时股四头肌腱与股骨髁接触延迟,而股四头肌肌腱及其周围的滑膜皱襞是缓冲髌股关节压力的重要结构,这些因素将导致髌股关节压力增高,进而引起髌骨不稳定,膝前痛,髌骨软化及髌股关节炎等一系列问题[39],这一点,在膝关节长期负重的体力劳动者和运动员中更为常见。

2.3.3 髌股关节的生物力学研究 髌骨的稳定机制相当复杂,除了髌骨位置以外,髌股关节稳定性还受到很多其他因素的影响,主要包括髌股关节的骨性结构及周围软组织装置的平衡。

关于髌骨的形态,经典的Ward等[42],将其分为6种类型,一般认为,Ⅰ,Ⅱ型髌骨稳定性最佳;Maldague与Malghem根据侧位片上滑车线与内外侧髁线的关系将股骨滑车分为5型,股骨滑车外侧髁高内侧髁低和由前向后逐渐加深的特殊结构,为髌骨滑动特别是在屈膝角度增大的情况下的稳定性提供了保障,对于股骨滑车发育不良的患者,特别是Ⅲ-Ⅴ型滑车,这种稳定机制的破坏导致了髌骨稳定性的显著下降。

膝关节在屈膝早期髌骨并不与滑车接触,在屈膝10°-20°时,髌骨开始由外上方向内下进入股骨滑车,随着屈膝角度的增大,髌骨与滑车关节面逐渐匹配,因此髌骨脱位一般发生在屈膝早期。阻止髌骨外移的内侧软组织装置分为动力性和静力性[43],动力性装置主要为股内侧斜肌(Vastus Medialis Oblique muscle,VMO),静力性装置主要为髌骨内侧支持带,包括内侧髌股韧带(MPFL)、内侧髌旁支持带、内侧髌骨半月板韧带和内侧髌胫韧带四大部分,其中MPFL在阻止髌骨外侧脱位的内侧结构中发挥50%-60%的作用。髌骨外侧解剖结构更为复杂,浅层主要为深筋膜,深层由关节囊构成,主要起支持作用的是中间层,包括髂胫束和股四头肌腱膜,髂胫束浅层纤维途径髌腱并与之相结合,同时在浅筋膜层有横行纤维附着于股四头肌髌骨附着点至外侧髌骨,髂胫束的张力可使髌骨向外侧移位,降低髌骨外侧稳定性;关节囊深层有纤维样组织,连接于髌骨和股骨外侧缘。内外侧软组织结构的平衡是髌骨稳定性的重要保障。

常见的髌骨周围软组织结构异常包括:股内斜肌异常(支点异常及失同步收缩),外侧支持带紧缩,内侧支持带松弛(主要指MPFL);骨性发育异常包括股骨滑车发育异常、髌骨上移、TT-TG过大、髌骨倾斜、股骨前倾角过大、胫骨过度外旋、膝外翻及膝过伸畸形。由于髌股关节骨性结构纠正的难度和代价较大,目前临床上纷纷将目光投向髌股关节软组织稳定装置的研究,试图在其中找到一种恢复其稳定性的方式。

目前用于评估评估髌骨不稳及股骨滑车发育不良的常用指标有Q角(Quadriceps Angle,QA),滑车沟角,髌骨适合角,外侧髌股角,髌骨指数以及近些年来研究较多TT-TG距离等。

2.3.4 高位髌骨的治疗 沈彬等[24]为更好的估计预后和指导临床治疗,探索了高位髌骨的分级诊断法,设计出高位髌骨的临床分级法,研究分级结果与患者年龄、发病年龄、疾病严重度的关系。结果显示分级为重度者,髌股关节炎的症状出现早,程度重,保守疗法效果差;分级为轻度者,髋股关节炎的症状出现晚,程度轻,早期药物治疗多能缓解疼痛。证明高位髌骨临床分级法对疾病的预后估计和治疗方式选择具有重要作用。目前关于高位髌骨的治疗,早期症状轻微时多采用保守治疗,包括行为治疗和药物治疗,行为治疗包括避免髌股关节的过度活动如剧烈跑跳,频繁上下楼梯等以及股四头肌的等长、等张锻炼;药物治疗包括口服软骨营养药及关节腔内注射玻璃酸钠等;但由于目前对于缺乏统一等诊断指标,早期患者往往被漏诊,症状严重甚至出现髌骨脱位的患者考虑手术治疗,包括胫骨结节移位术,髌韧带转位术等调整髌骨位置,同时修复髌骨的稳定装置,如滑车成形,内侧髌股韧带重建,外侧支持带松解等[44],并辅助以关节镜下髌骨关节软骨表面化处理。对于重度髌股关节病的患者,可以考虑行髌骨置换。