淋巴瘤患者前期经历长期的放疗和化疗,会导致造血干细胞不同程度的损伤,故淋巴瘤动员采集成功率低于多发性骨髓瘤[4]。以首次采集疗效为观察指标,可以避免诊疗者主观因素对结果的影响,结果显示50例患者首次采集成功率为58%,而ZHENG教授等[5]研究团队显示淋巴瘤动员成功率为59%,与此研究结果一致。

年龄是整个淋巴瘤患者动员采集过程中的重要预测因素,随着年龄的增长,维持细胞持续分裂的端粒不断地缩短而导致造血干细胞逐渐衰老,故随着年龄的增长,造血干细胞采集工作日益困难[6]。研究表明,在淋巴瘤患者中,年

龄≤30岁是动员的积极因素[7],同时也有研究显示年龄> 60岁可以明显影响造血干细胞的采集疗效[8],这是因为老年患者骨髓储备能力减弱,对化疗药物的耐受性差,造血功能恢复缓慢。该研究结果显示年龄对造血干细胞的采集并无显著影响,考虑主要原因是50例患者的基本特征与其他研究不同,该研究中淋巴瘤患者年龄相对较小,多为青壮年,年龄≥60岁的患者只有7例,年龄< 60岁的患者有43例,中位年龄35岁,平均年龄38岁,骨髓造血能力差异并不显著。

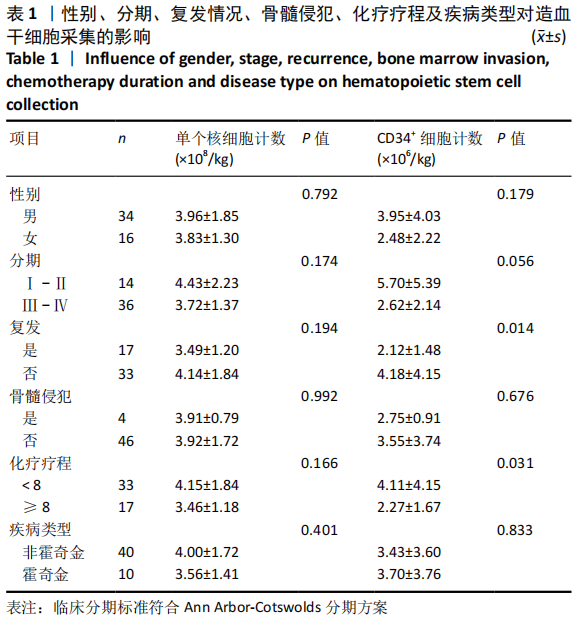

化疗疗程是强预测因素,分歧意见较少。众多研究显示大剂量长期化疗会导致多潜能干细胞池的消耗,动员失败率明显增加,与该研究结果一致[5],化疗疗程数≥8次的患者会明显降低CD34+细胞的产量(P=0.031),评估患者病情,适宜移植的患者应尽早启动移植计划。诊疗周期与化疗疗程有明显相关性,诊疗周期延长相应地加大了动员采集难度[8-10],而该研究结果显示采集成功组与失败组诊疗周期之间无明显差异(P=0.243),考虑原因可能是部分患者完全缓解时间过长导致诊疗周期延长,缓解之前的化疗对采集结果已无明显影响,同时病例数较少可能存在一定研究偏倚。

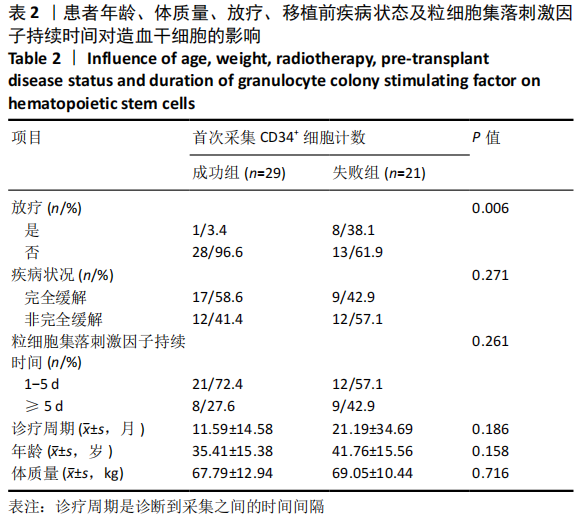

放疗是淋巴瘤治疗的重要手段,放疗可以通过对造血干细胞的直接毒性和破坏骨髓微环境进而对动员产生不利影

响[11]。Akhtar等[7]证实了放疗确实是淋巴瘤患者造血干细胞动员采集的不利因素。该研究中虽然放疗患者较少,但放疗患者动员后首次采集失败率高,达到88.9%,差异有显著性意义(P=0.006)。为此,病情允许情况下在临床中尽可能将放疗置于造血干细胞采集完毕后实施,尤其对于骨髓丰富部位的放疗更应如此,以免影响患者造血干细胞动员采集效果[12]。

复发患者造血干细胞的采集效率较差,成功率降

低[13]。熊艺颖等[9]研究显示4例患者复发,其中3例患者出现采集失败,失败率达到75%。该研究结果显示复发患者采集的CD34+细胞数(2.12±1.48)×106/kg明显低于未复发患者(4.18±4.15)×106/kg,曾经复发的淋巴瘤患者动员采集成功率明显降低,差异有显著性意义(P=0.014)。

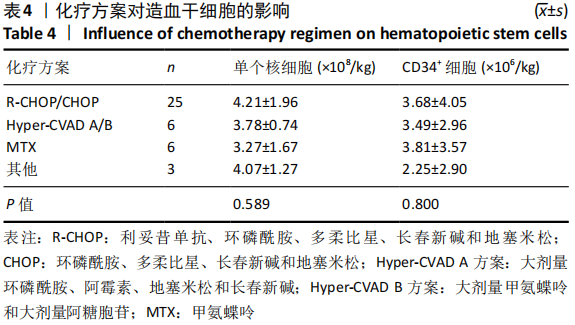

既往化疗方案与造血干细胞采集结果具有相关性。高强度、高剂量的Hyper CVAD化疗方案动员失败风险较高,尤其2-4个疗程之后消极影响更加明显[14]。有研究显示CHOP方案化疗动员成功率为68.4%,而HyperCVAD A/B方案化疗动员成功率仅有27.8%,说明HyperCVAD A/B治疗方案可能不是高龄患者的最适宜治疗方案[5]。该研究中显示淋巴瘤化疗方案对造血干细胞采集结果无显著影响,考虑患者治疗方案中含有HyperCVAD A/B方案,疗程数不定,治疗期间依然伴有其他化疗方案治疗,不足以体现HyperCVAD化疗的负面影响,达不到显著程度。

放化疗改变了患者的骨髓微环境,导致骨髓对粒细胞集落刺激因子的反应不足,需要长期使用粒细胞集落刺激因子才可以达到动员目的,这种情况下,持续使用的粒细胞集落刺激因子诱导骨髓增生,使得成熟白细胞进入血液循环而不是造血干细胞,最终导致采集失败[15]。有研究显示淋巴瘤患者粒细胞集落刺激因子持续时间小于5 d,5-10 d及大于10 d的动员成功率分别为84.72%,69.56%,33.33%,很显然粒细胞集落刺激因子持续时间大于10 d可明显降低动员成功率,是一个造血干细胞动员的重要预测分子[15]。在中国有多个研究表明粒细胞集落刺激因子持续使用时间对CD34+细胞产量无显著影响[8,16],与该研究结果一致,考虑原因可能是该研究中粒细胞集落刺激因子持续使用时间范围为4-

6 d,其中6 d的患者只有2例,采集高峰位于粒细胞集落刺激因子使用后4-5 d,时间跨度较小,未表现出明显差异。

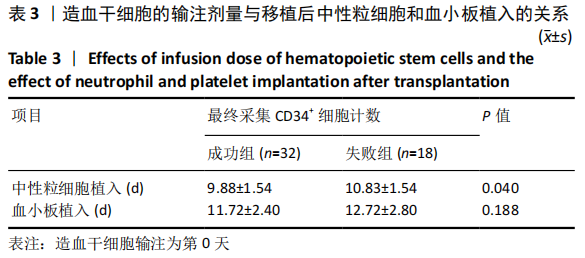

采集CD34+细胞≥2×106/kg定义为成功,采集CD34+细胞≥5×106/kg定义为优良[17],CD34+细胞达优良剂量的患者在移植后可以快速恢复造血重建,CD34+细胞数已被认为是影响造血恢复和高效移植的重要因素[18]。有研究显示较高的CD34+细胞剂量与更快的中性粒细胞和血小板植入有关,且能减少患者的输血需求,降低感染和住院的概率[11,17]。该研究结果表明造血干细胞采集成功组中性粒细胞植入效果好,明显缩短了植入时间,虽然血小板植入时间两组差异无显著性意义,但存在趋势,考虑与血制品输注有关。

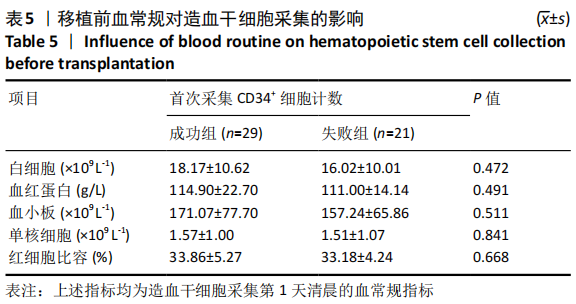

血小板计数是动员成功的强预测因素,有大量研究表明采集前血小板计数较高的患者造血干细胞采集效果较好,血小板计数反映患者骨髓储备能力[5,19-20]。同时也有研究显示血红蛋白和红细胞比容较高的患者容易采集成功[5]。也有研究表明成功组患者采集前的白细胞和血小板均高于失败组患者,而两组之间血红蛋白水平无明显差异[9]。常英军等[21]

研究显示白细胞和中性粒细胞计数与采集结果无任何相关性,而外周血单核细胞与采集物有明显相关性。该研究结果显示白细胞、血红蛋白、单核细胞、红细胞比容及血小板在动员成功与失败组中无显著差异,并未对造血干细胞采集产生影响,考虑原因可能由于采样时间点的不同,该研究采样时间为造血干细胞采集当天的凌晨,而外国研究时间点是动员当天的凌晨,也可能与患者血制品输注相关。

国内外大多数研究表明组织病理学并不影响动员的成功率,对动员结果无预测价值。在所有淋巴瘤患者中,弥漫大B细胞淋巴瘤与霍奇金淋巴瘤的动员效果差异无显著性意

义[7];而在非霍奇金淋巴瘤内,各种类型非霍奇金淋巴瘤的动员结果依然没有临床意义[22]。

新型动员剂普乐沙福联合粒细胞集落刺激因子可以明显改善CD34+细胞的采集效果,已被作为先前评估动员不良患者的初始方案,以及作为动员失败情况下的挽救措施[15,23]。

国外最新对于普乐沙福的研究表明,普乐沙福联合粒细胞集落刺激因子安全性、耐受性更高,环磷酰胺毒性作用大,发生并发症较多,容易造成发热性中性粒细胞减少[24-25]。

该研究不能指导诱导方案的选择,但是可以作为辅助武器。移植前需要仔细评估患者的一般情况,患者的临床特点及化验检查参数可以提前预测动员失败高风险的患者,帮助临床医生为不同特点的患者定制不同的治疗方案,比如化疗方案的选择、化疗疗程的制定,在病情允许的情况下尽快启动移植计划,尽量规避不利因素对造血干细胞采集能力的影响。另外,还需要进行更多前瞻性的研究,来识别影响造血干细胞动员的危险因素,并且能够预测出造血干细胞动员不良的患者,对于优化治疗和资源配置是至关重要的。

中国组织工程研究杂志出版内容重点:干细胞;骨髓干细胞;造血干细胞;脂肪干细胞;肿瘤干细胞;胚胎干细胞;脐带脐血干细胞;干细胞诱导;干细胞分化;组织工程