中国组织工程研究 ›› 2026, Vol. 30 ›› Issue (9): 2236-2247.doi: 10.12307/2025.829

• 骨与关节生物力学Bone and joint biomechanics • 上一篇 下一篇

下蹲动作中不同深度和负荷对膝关节力学和周围肌肉力量特征的影响

闫相宁1,陈 雷2,陈永欢3,王 超4,李小生5

- 1陕西交通职业技术学院体育学院,陕西省西安市 710018;2秦都职教中心,陕西省咸阳市 712000;3国立釜庆大学,韩国釜山市 48513; 4新余学院体育学院,江西省新余市 338000;5西安体育学院运动与健康科学学院,陕西省西安市 710068

Influence of different depths and loads on knee joint mechanics and peripheral muscle force characteristics during squatting

Yan Xiangning1, Chen Lei2, Chen Yonghuan3, Wang Chao4, Li Xiaosheng5

- 1College of Physical Education, Shaanxi College of Communications Technology, Xi’an 710018, Shaanxi Province, China; 2Qindu Vocational Education Center, Xianyang 712000, Shaanxi Province, China; 3Pukyong National University, Busan 48513, South Korea; 4School of Physical Education, Xinyu University, Xinyu 338000, Jiangxi Province, China; 5School of Sports and Health Science, Xi’an Physical Education University, Xi’an 710068, Shaanxi Province, China

摘要:

文题释义:

逆动力学:通过建立人体力学模型,运用经典力学理论列出人体(或环节)动力学方程;将所需要的人体模型参数和所获得的有关人体运动的运动学、动力学外部信息输入方程后进行结果计算,从而获得人体各环节间的作用力、关节力矩及关节力矩做功和功率等。肌电驱动:使用肌电仪测量的肌电数据以及皮肤标记位置和地面反作用力等数据,通过准确的肌肉骨骼模型改进肌肉力大小。肌肉群内每块特定肌肉的激活可以更好地预测肌肉力量和关节力矩。

摘要

背景:在体育运动中下蹲有着多种变式及技术,不同的下蹲方法会对膝关节力学产生不同的影响,已有的研究成果中缺乏不同深度和负荷对下蹲过程中膝关节力学变化特征的充分探讨。

目的:探讨不同深度下蹲(浅、平、深蹲)在3种负荷(85%,50%,0%一次最大蹲起质量)下的膝关节生物力学变化特征,从而为下蹲训练选择不同深度及负荷提供科学依据。

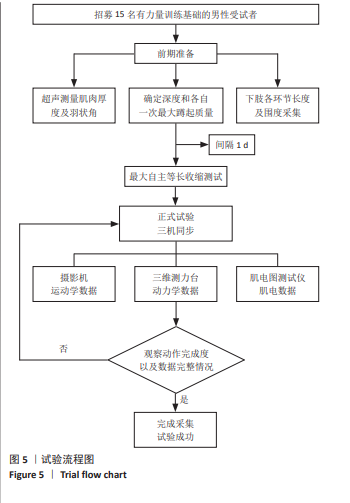

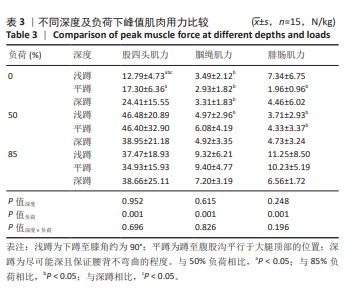

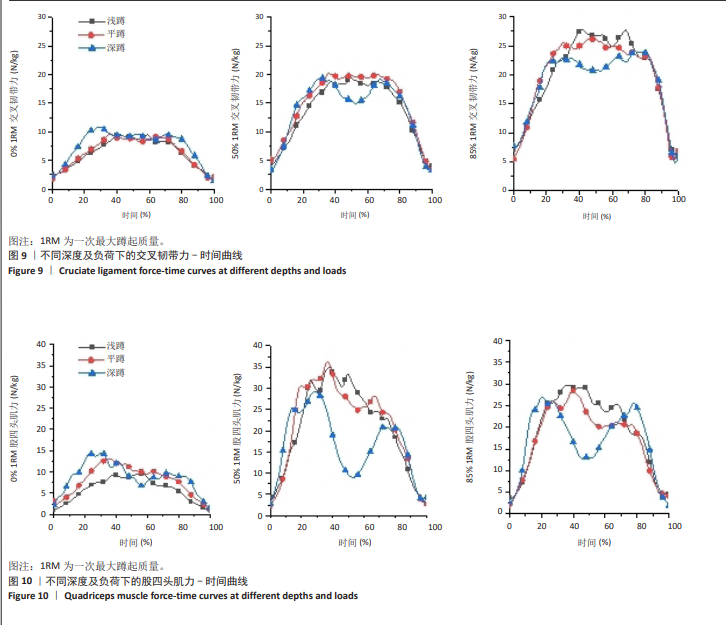

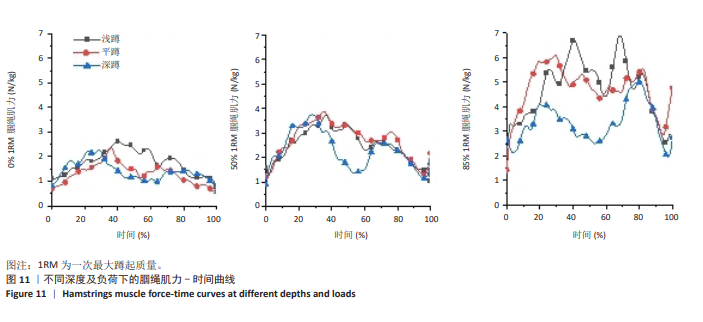

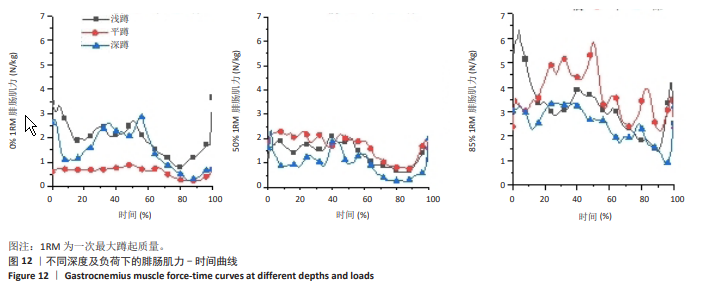

方法:利用高速摄像机(Sony)、三维测力台(Kistler)和肌电仪(Noraxon)同步采集15名男性受试者进行不同深度和负荷下蹲时的运动学、动力学和肌电数据,使用逆向动力学、生物力学肌骨模型和优化算法计算膝关节力学和下肢肌群用力大小,最后采用双因素方差分析不同深度和负荷条件下的差异性。

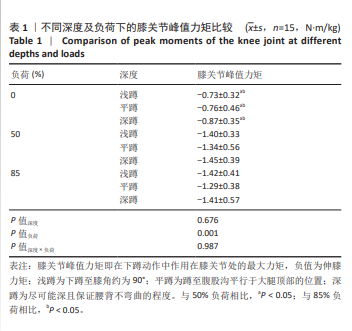

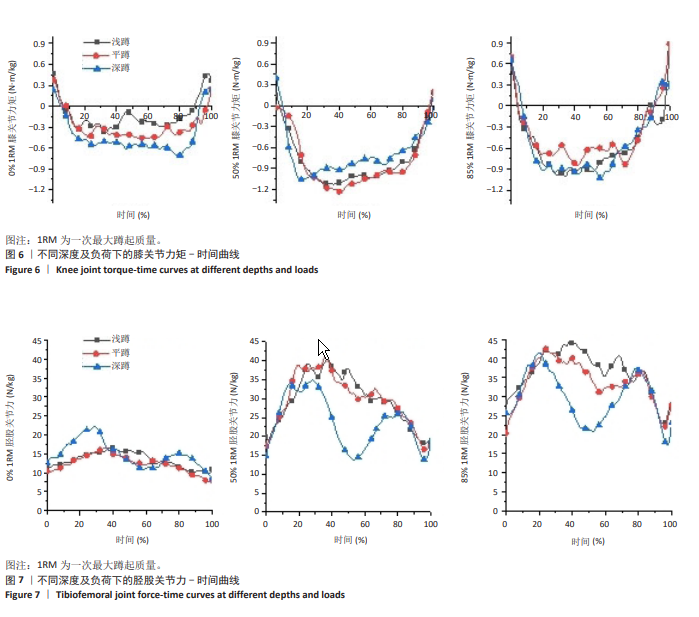

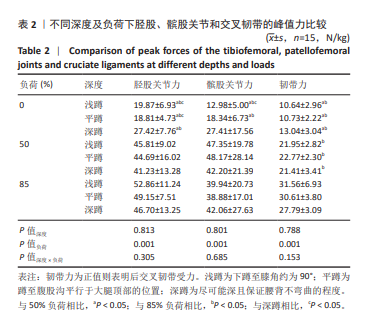

结果与结论:①负荷对膝关节力矩主效应显著(P < 0.01),浅、平、深3种下蹲方式均在0%负荷状态有着最小的膝关节力矩;②负荷对胫股关节力、髌股关节力和十字交叉韧带力的主效应显著(P < 0.01);随着下蹲深度的增加,胫股关节力、髌股关节力和十字交叉韧带力变化曲线出现双峰状趋势;③负荷对股四头肌力、腘绳肌力和腓肠肌力的主效应显著(P < 0.01);50%负荷有着最大的股四肌力,腘绳肌力和腓肠肌力在85%负荷为最大;随着深度的增加,股四头肌和腘绳肌肌力变化呈现双峰趋势,而腓肠肌肌力总体呈现先减小后增大趋势;④膝关节各力学指标随着负荷的增加而增加,但50%和85%负荷之间差异较小;3种深度的下蹲在50%负荷下均出现最大的髌股关节力和股四头肌力;后交叉韧带力、腘绳肌力与腓肠肌力均在85%负荷下达到最高值,下蹲深度的增加对后交叉韧带受力无明显影响;当目的是最大化发展肌力进行负重下蹲时,推荐使用50%负荷平蹲,但要考虑其会带来较大的关节力和韧带力。

中国组织工程研究杂志出版内容重点:人工关节;骨植入物;脊柱;骨折;内固定;数字化骨科;组织工程

中图分类号: