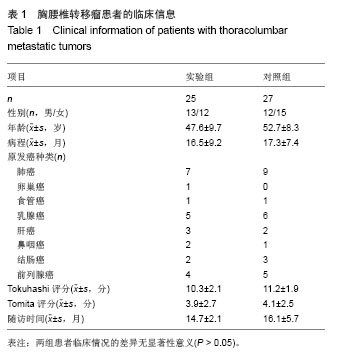

3.1

125I放射性粒子植入技术的临床应用

125I放射性粒子是一种密封型固态辐射源。外壳为长4.5 mm,外径0.8 mm的钛管,内核材料为0.5×3 mm银丝,银丝表面镀有

125I同位素。

125I放射性粒子的半衰期为59.6 d,主要发射光子能量27.4 keV和31.4 keV X射线,35.5 keV γ射线,属低能辐射。其铅半值层0.025 mm,细胞组织半值层20 mm。有效细胞组织治疗半径为17 mm。

125I放射性粒子植入术对于脊柱转移瘤的治疗价值已经得到临床研究证实,Rogers等

[6]对25例脊柱转移瘤患者实施手术治疗,并内固定中联合

125I放射性粒子埋置,研究发现粒子植入后可以加强局部病灶控制,改善肢体活动能力。

柯文坤等

[7]在CT引导下经皮穿刺植入

125I放射性粒子治疗脊柱转移瘤,王少飞等

[8]使用后路内固定结合

125I植入治疗脊柱转移瘤,李栋等

[9]及杨祚璋等

[10]采用经皮椎体成形联合

125I粒子植入治疗脊柱转移瘤,局部病灶均得到控制,内固定后疼痛症状均有缓解。其主要原理为通过放射治疗杀死骨组织内的肿瘤细胞,使肿瘤体积缩小,可以减轻骨膜张力,从而减轻疼痛。刘晓光等

[11]对13例脊柱转移瘤患者实施CT引导下

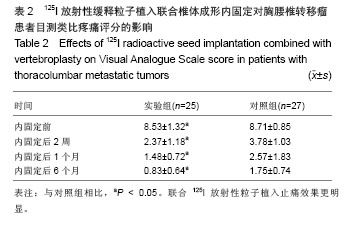

125I放射性粒子植入治疗,目测类比疼痛评分由内固定前平均87 mm降至57 mm,内固定后4至11 d起效,效果持续3-19个月。说明放射性粒子对于疼痛的缓解具有临床意义。

高国勇等

[12]报道使用椎体成形骨水泥治疗脊柱转移瘤能达到缓解疼解癌痛的目的。高苏宁等

[13]采用后路椎弓根钉棒结合骨水泥固定治疗脊柱转移瘤疗效满意,能够稳定脊柱、缓解肿瘤病灶疼痛。但是目前尚未有将上述3种治疗结合实施的文献报道,单纯的局部放疗不能缓解因脊柱结构被肿瘤破坏而引发的机械性刺激疼痛,不能有效充分地减压脊髓神经,不能重建脊柱的稳定性,所以本研究结合3种治疗手段以期达到更好的止痛、控制局部肿瘤病灶、恢复脊髓神经功能、重建脊柱稳定性的综合治疗作用。本组实验组患者内固定后止痛效果明显优于对照组,两种方法均能使局部肿瘤病灶得到控制,内固定后随访复查MRI发现局部肿瘤病灶均未见明显复发进展,分析其原因是骨水泥的作用还是

125I放射性粒子的共同作用,还有待进一步研究。

3.2 关于适应证的选择 由于脊柱转移瘤患者的临床类型多样,患者就诊时机不同,对晚期肿瘤的治疗意愿和期望值不同,治疗方案存在多样性。目前国际上最常用的关于脊柱转移瘤治疗方案选择的指导评分有Tokuhashi评分和Tomita评分系统

[14]。作者内固定前对所选患者进行Tokuhashi评分和Tomita评分,严格纳入标准,对于Tokuhashi评分预期生存时间小于6个月者,通常在综合患者全身情况、患者治疗意愿的情况下采用各种治疗手段,包括药物镇痛、放化疗、单纯椎体成形、椎体成形+

125I放射性粒子植入、对于有脊髓神经受压症状者酌情联合内固定,但是为了方便观察随访对照,本次研究将Tokuhashi评分预期生存时间小于6个月作为排除标准。Tomita评分对脊柱转移瘤的手术方式选择有重要指导意义,Tomita制定出相应的治疗目标和治疗策略

[15]:①Tomita评分2-3分者,预期寿命较长,外科治疗以长期局部控制脊柱转移瘤为目的,对肿瘤椎体采取广泛性或边缘性肿瘤切除。②4-5分者,以中期局部控制肿瘤为目的,可行边缘性或囊内肿瘤切除术。③6-7分者,以短期姑息为目的,可行姑息减压稳定手术。④8-10分者,以临终关怀支持治疗为主,不宜手术。Tomita将上述评分系统及相应的治疗策略前瞻性地用于61例脊柱转移瘤患者治疗方案的制定,取得了良好的疗效

[11]。作者将Tomita评分小于8分作为纳入标准。

是否同时行椎管减压的选择:①有脊髓神经压迫表现,椎体后缘或者附件破坏者,采用

125I放射性粒子植入+后路椎弓根内固定+椎管减压+椎体成形。②无脊髓神经压迫症状、椎体后缘及附件完整、病灶局限在椎体内者,采用

125I放射性粒子植入+单纯后路椎弓根内固定+椎体成形。

3.3 手术注意事项

3.3.1

125I放射性粒子的操作和管理 实验采取后路姑息性肿瘤病灶切除并重建脊柱稳定性,在瘤灶清除完毕后在椎体内植入

125I放射性粒子和椎体成形,联合治疗的优势在于开放的手术下,有内固定作为基础,病灶清除可以更为彻底,粒子植入的入针点的选择范围更广,甚至可以从椎体后缘进行穿刺,角度调节更为方便,粒子分布更为分散。操作时应注意以下几点:①植入粒子与注射骨水泥尽量选择不同穿刺通道,先植入部分粒子,然后填充骨水泥,最后再于骨水泥的外周植入

125I放射性粒子,这样既可以避免骨水泥对粒子空间位置的影响,也减少粒子射线的遮挡,将有可能获得叠加的两者的止痛效果和对肿瘤的局部控制。②内固定前应在粒子植入近距离治疗系统软件处理系统辅助下,根据病灶的三维空间形态,制定

125I放射性粒子的计划布局,核实肿瘤病灶在有效照射范围以内,同时回避脊髓或神经根等重要正常组织。制作出粒子植入计划书,内容包括粒子数量、植入区域范围、穿刺位置、进针距离和方向、粒子排布等。③为方便病椎行粒子植入及椎体成形,本组研究采取病椎不置钉、不植骨、病椎上下一两个节段置钉的方法。④操作时应严格遵循放射线工作法规,做好医护人员自身防护。术毕时应使用个体计量仪测定手术台及房间内部有无放射性粒子遗漏。⑤做好对患者家属的宣传工作, 介绍

125I粒子防护知识,应常规保持1 m以外的安全距离。特别强调儿童及孕妇不宜到病房近距离看望患者,半年内勿怀抱婴幼儿

[16]。内固定后应定期检查种子源有无移位,保障患者的安全。

3.3.2 骨水泥椎体成形的操作方法 实验是在切开直视下操作,与常规经皮椎体成形操作有不同之处,总结如下:①经椎弓根穿刺:对于椎弓根及附件完整者,采取经双侧椎弓根穿刺。对于单侧椎弓根破坏需清除病灶者,采取经健侧椎弓根穿刺,联合经患侧椎体后缘穿刺。②经椎体后缘穿刺:若肿瘤病灶广泛,累及椎弓根及附件,减压椎管范围较大,可直接采用经椎体后缘穿刺。③直接病灶内填充:对于椎体破坏严重,清除病灶后椎体内形成较大空腔者,采用直接病灶内填充,由于肿瘤出血较多,应待骨水泥较粘稠时注入以避免血液对骨水泥产生较大的冲刷力,也可将骨水泥揉成小面团状填入空腔内打压紧密,填塞空腔。

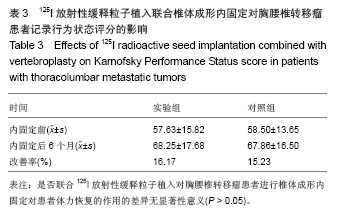

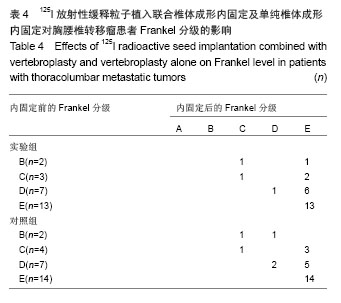

3.4 存在问题及前景展望 实验采用

125I放射性粒子植入联合椎体成形内固定术治疗胸腰转移瘤,在严格选择适应证的前提下短期临床疗效满意,能达到缓解癌性疼痛、直接减压、改善脊髓神经功能、局部肿瘤控制、重建脊柱稳定性的作用,

125I放射性粒子治疗脊柱转移瘤安全可行,本研究为脊柱转移瘤患者提供了一种新的有效治疗方法。但还存在以下问题需要解决:①

125I放射性粒子在肿瘤椎体内的分布密度与治疗效果的关系有待进一步研究。②肿瘤病理类型对粒子放疗的敏感性有大量患者观察总结以及进一步基础研究。③

125I放射性粒子半衰期为59.6 d,随着粒子放射性的衰减,对肿瘤的作用逐渐衰弱,目前对于是否需要补充粒子、何时补充粒子以及再次植入的可操作性这些问题仍有待进一步研究探讨。④联合治疗方案对于脊柱转移瘤患者的长期疗效以及对生命质量、生存期的影响有待进一步研究。

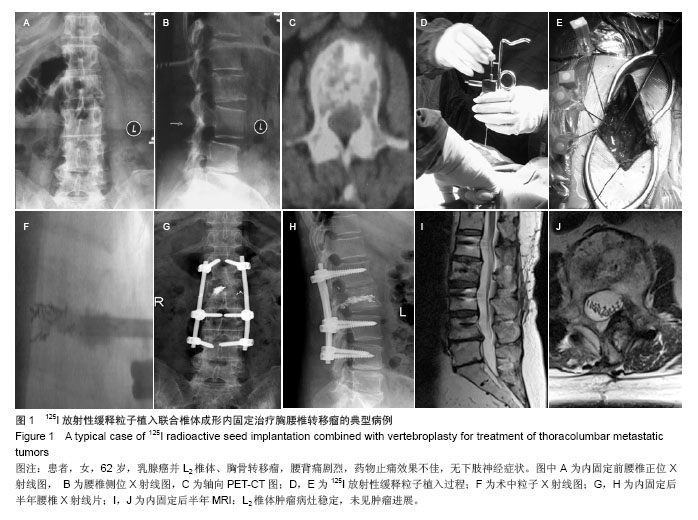

.jpg)

.jpg)