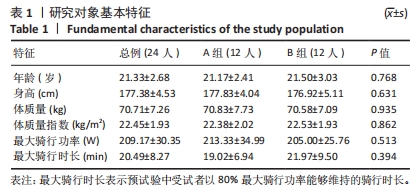

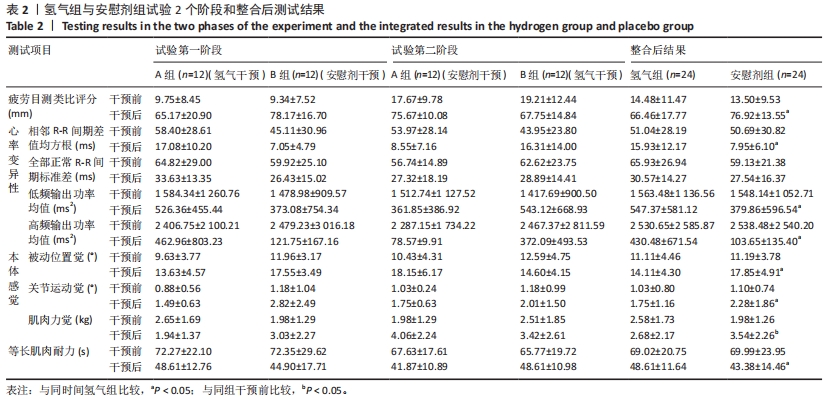

1.1 设计 随机、双盲、交叉、重复测量的试验设计,试验第一、二阶段的数据分别使用独立样本t检验比较干预氢气组与安慰剂组间的差异。整合交叉前后2个阶段的数据后,使用双因素(组别×时间)重复测量方差分析检验氢气组和安慰剂组间的差异,分别检验交互效应、组别主效应和时间主效应,并进行Bonferroni事后成对比较。

1.2 时间及地点 试验于2021年10-11月在北京体育大学中国运动与健康研究院实验室完成。

1.3 对象 研究招募了24名健康成年男性,年龄(21.33±2.68)岁,身高(177.38±4.53) cm,体质量(70.71±7.26) kg。考虑到顺序效应,按随机数字表法将24名受试者随机分为A组(n=12)和B组(n=12),用于交叉试验设计。在试验开始前,所有受试者均被告知参与此次研究所涉及到的相关益处和可能发生的风险,在收到对试验程序的详细解释后签署了《受试者知情同意书》。研究已得到北京体育大学运动科学实验伦理委员会批准,批准号:2021163H。

样本量计算:使用G-Power 3.1.9.6软件,预先估计研究所需样本量。功效值、Ⅰ类误差α、效应量分别设置为0.80,0.05和0.30,计算出样本至少需要24人。

纳入标准:试验前3个月内至少有每天 2 h、每周3 d的训练习惯(包括阻力训练),并且能够进行高强度的功率车练习(至少能够连续以150 W的功率骑行10 min)。试验前6个月内无下肢受伤史,无心血管、呼吸、内分泌疾病,不吸烟,不服用药物。

1.4 方法

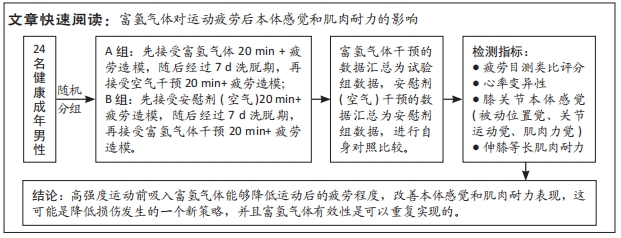

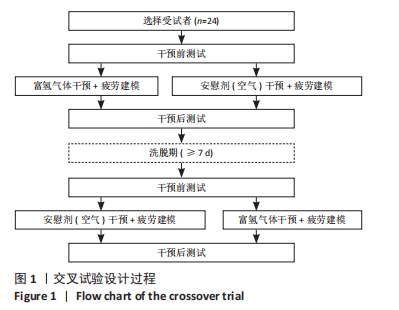

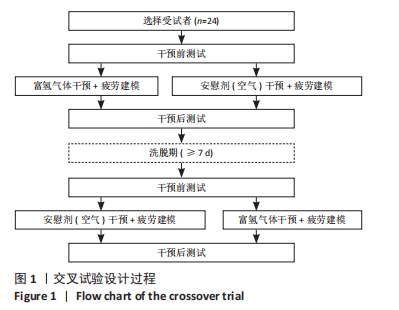

1.4.1 试验设计 采用了随机、双盲、交叉、重复测量的试验设计,共进行两个阶段的试验(图1)。

根据第五届国际运动生物化学会议(1982年)对运动诱发疲劳的定义,不能维持当前的运动负荷被视为疲劳的标准。为确保每位受试者都达到了基本相同的疲劳水平,使用等生理负荷建立疲劳模型。因此,在正式试验前首先进行了预试验,测试每位受试者的最大骑行功率和最大骑行时长,两组受试者的最大功率和骑行时长相比差异无显著性意义(P > 0.05)。

试验的第一阶段,A组接受氢气干预(吸入富氢气体

20 min),B组接受安慰剂干预(吸入环境空气20 min),吸气结束后立即进行功率车疲劳模型的建立。试验第一阶段结束后,间隔7 d作为氢气残留效应的洗脱期。试验的第二阶段,A、B两组的干预方案进行交换,即A组接受安慰剂干预,B组接受氢气干预。

每位受试者接受2次干预,并在每次干预前后进行疲劳目测类比评分测试、心率变异性测试、膝关节本体感觉(被动位置觉、关节运动觉和肌肉力觉)测试和伸膝等长肌肉耐力测试。两阶段的测试时间、测试地点和测试顺序均相同,均由同一名试验人员进行测试和数据采集。最后将2个阶段接受氢气干预的结果合并为氢气组,接受安慰剂干预的结果合并为安慰剂组,整体比较了氢气和安慰剂干预的效果差异。另外,为了排除氢气干预顺序的影响、证明洗脱期的有效性并验证富氢气体的效果是否有可重复性,还分别分析和对比了试验第一、二阶段的测试结果。

在每次试验前的48 h内,要求受试者不进行剧烈运动,不摄入酒、咖啡和任何补充剂或药物,也不接受任何特定的恢复治疗。在测试当天,受试者摄入相同的食物并在测试前2 h无任何进食。

1.4.2 干预方案

(1)吸气方案:富氢气体由氢氧发生机(福建智恒氢启健康科技有限公司,中国)制备,产生1 800 mL/min的氢氧混合气体(氢与氧的组成比为2∶1),并通过连接在气体发生机上的鼻吸管供应。由于技术限制,没有直接测量氢和氧吸入人体内的浓度,但有使用相同流量氢气生成设备的研究表明,健康成年人吸入氢气的最高浓度约为4.08%,氧气的最高浓度不超过21.66%[15],与空气中的氧含量相比增加量很小。安慰剂气体(环境空气,0.000 05%氢气,20.9%氧气)由流量为0 mL/min的氢氧发生机连接一个鼻吸管提供。受试者报告没有发现2次吸气过程有不同。

(2)疲劳模型建立方案:最大骑行功率(Wmax)是通过在功率车(Ergoline GmbH,ergoselect 100,德国)上进行递增负荷测试来确定的[18]。受试者被要求在整个测试过程中保持骑行频率在60-70 r/min。开始时以30 W负荷热身3 min,然后以50 W负荷正式开始骑行,之后每2 min增加20 W,直至受试者无法按照要求进行(至少满足以下2个条件):①心率:> 85%的最大心率,最大心率=208-(0.7×年龄);②感知用力评分> 7(Borg CR10 Scale®);③骑行频率:在强烈的口头鼓励下不能保持60 r/min超过5 s。受试者可以在任何时间、以任何原因终止测试,特别是出现胸痛、呼吸短促、头晕或恶心等状况时。Wmax的计算公式为:Wmax=Wout+(t/120)×20[Wout:结束时的负荷(w);t:结束时的时间(s)][19]。

最大骑行时长(Tmax)测试在完成了最大骑行功率测试至少72 h后进行。测试内容包括在40%Wmax下进行3 min的热身,然后以80%Wmax、60-70 r/min的频率维持骑行,直至无法维持当前运动负荷(在强烈的口头鼓励下仍不能保持60 r/min超过5 s)时结束测试,记录Tmax。

每位受试者等生理负荷的疲劳模型为以40%Wmax、60-70 r/min热身3 min,然后以80%Wmax、60-70 r/min骑行至Tmax[18]。

1.4.3 测试方案 干预前的测试顺序为:疲劳目测类比评分测试,静息5 min测试心率变异性,被动位置觉测试,关节运动觉测试,肌肉力觉测试,(伸膝等长肌肉耐力测试。干预后的测试顺序为:疲劳目测类比评分测试,伸膝等长肌肉耐力测试,肌肉力觉测试,被动位置觉测试,关节运动觉测试,静息5 min测试心率变异性。

1.5 主要观察指标

1.5.1 疲劳目测类比评分测试 使用疲劳目测类比评分反映受试者的主观疲劳程度。受试者在吸气干预前和疲劳建模后即刻分别在一条10 cm的直线上选择代表自我感觉疲劳程度的位置[起点(0 mm)代表无疲劳,终点(100 mm)代表极度疲劳,线段中点(50 mm)代表中等疲劳]来指定他们的主观疲劳水平[20]。

1.5.2 心率变异性测试 心率变异性指的是窦性心律在一定时间内周期性改变的现象,是反映交感神经和副交感神经张力及其平衡的重要指标,可用于评价受试者的生理和心理负荷状态[21]。当人体出现疲劳时,会打破原有的交感神经和副交感神经的动态平衡,这时心率变异性可以反映身体功能状态的生理基础[22]。在吸气干预前和疲劳建模后,每位受试者佩戴心率带(Firstbeat Analytics,芬兰)并静息5 min(安静状态下采集更合理[23]),测试两段安静状态时心率变异性的时域指标:相邻R-R间期差值均方根和全部正常R-R间期标准差;频域指标:低频输出功率均值和高频输出功率均值,这些指标能够反映人体疲劳状态。

1.5.3 膝关节本体感觉测试

被动位置觉测试:使用下肢持续被动康复机进行膝关节被动位置觉测试[24]。将受试者膝关节屈曲至目标角度(膝关节本体感觉测试在屈曲60°最敏感[25])并保持5 s,同时要求受试者专心感受此角度的位置并记忆。测试前告知受试者在测试过程中要避免肌肉的主动收缩,并且要求受试者手握手持开关,佩戴眼罩和耳塞,去除视觉及听觉对本体感觉测试可能的影响。调整下肢持续被动康复机机以2 (°)/s的速度从屈膝0°位置开始带动受试者的膝关节进行屈曲被动运动,当受试者感觉到之前定位的角度时,受试者按下手持开关的“停止”按钮,仪器将停止并在面板上显示其达到的角度,测试人员记录此时的数值。如此重复测试3次,每次测试后仪器回到0°的过程中,受试者腿部不与仪器接触,避免通过运动时长来判断位置。每一次的测试结果不反馈给受试者。取3次测试结果的平均值,再减去目标角度,从而得出自我复位角度和目标角度差值的绝对值,用于评价关节的被动位置觉,角度差值的绝对值越小则被动位置觉越好。

关节运动觉测试:受试者下肢固定在下肢持续被动康复机上,调整膝关节屈曲60°为起始位置。受试者戴上眼罩及耳塞,去除视觉及听觉对本体感觉测试可能的影响,并手握手持开关。设定下肢持续被动康复机以2 (°)/s的速度移动肢体,在受试者准备好后,测试人员在仪器操作界面上随时按下“开始”按钮,受试者自我感觉膝关节有运动感时按下手持开关的“停止”按钮,仪器将停止并在面板上显示其达到的角度,测试人员记录此时的数值。如此重复测试3次,取平均值并减去起始角度,从而得出动受试者到达的真实位置与开始位置之间角度差值的绝对值,用于评价关节的运动觉,角度差值的绝对值越小则关节运动觉越好。

肌肉力觉:在等长收缩模式下考察受试者对25%最大伸膝等长收缩力量的复现能力。首先测试屈膝60°位置时的最大等长伸膝力量,计算出目标等长力量值(25%最大伸膝等长收缩力量)。使用LINK等长测力器(KFORCE,法国),让受试者主动伸膝发力的同时看着平板显示的数值,使其尽可能维持在目标等长力量值,此时要求受试者专心去感受用力,保持5 s。然后将平板拿开,要求受试者尽量复现之前的用力大小并保持5 s。记录5 s内的平均值,共进行3次,每次中间休息5 s。每一次的测试结果不反馈给受试者。取3次结果的平均值,再减去目标等长力量值,从而得出其差值的绝对值用于评价肌肉的力觉,力量差值的绝对值越小则肌肉力觉越好。

1.5.4 伸膝等长肌肉耐力测试 使用LINK等长测力器测试在屈膝60°位置时的等长肌肉耐力。要求受试者始终保持最大收缩状态,并且给予强烈的口头鼓励,直到研究人员给出“停止”口令。测试过程中研究人员全程监测平板中受试者等长收缩力量的实时数值,直到受试者力量下降到1/2最大力量以下时给出“停止”口令。

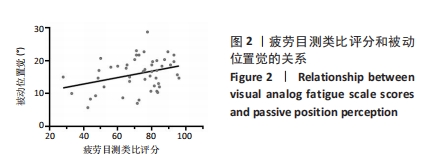

1.6 统计学分析 使用IBM SPSS Statistics 25.0软件进行统计分析。显著性水平设为P < 0.05 。使用夏皮罗-威尔克检验(Shapiro–Wilk Test)对数据进行正态性检验,符合正态分布的用x±s进行统计描述。试验第一、二阶段的数据,分别使用独立样本t检验比较干预前后组间的差异。整合交叉前后2个阶段的数据后,使用双因素(组别×时间)重复测量方差分析检验氢气组和安慰剂组的差异,分别检验交互效应、组别主效应和时间主效应,并进行Bonferroni事后成对比较。为了检验疲劳和本体感觉之间的关系,肌肉疲劳产生的代谢产物会影响肌梭放电阈值,主要影响被动位置觉[26-27],所以对干预后两组受试者的疲劳目测类比评分和被动位置觉进行线性回归分析。该文统计学方法已经哈佛医学院老年研究所统计学专家审核。